“A necessidade do antissemitismo”

Um abismo sempre existiu entre europeus e semitas, desde quando Tácito reclamou do “odium generis humani”.

(Heinrich von TREITSCHKE)

Em 1989, o roteirista e jornalista judeu Frederic Raphael foi convidado a proferir palestra no Instituto Parkes de Pesquisa das Relações entre Judeus e Não Judeus, pertencente à Universidade de Southampton, por ocasião do 25º aniversário desse Instituto. Fundado pelo pastor Dr James Parkes (1896–1981), um neurótico ministro da Igreja Anglicana que dedicou sua vida a promover o filossemitismo no seio da Cristandade e narrativas autoinculpantes entre os cristãos (em 1935 ele era celebrado pelos judeus e sofreu tentativa de assassinato da parte dos nacional-socialistas), o tal Instituto logo se converteu num centro de propaganda judaica disfarçado de instituição acadêmica. Em vez de oferecer análises objetivas sobre as relações de judeus com não judeus, o dito Instituto fomentava as manjadas narrativas de que os judeus eram vítimas inocentes do catastrófico e completamente irracional ódio europeu. Raphael, sentindo-se honrado como orador na comemoração dos 25 anos do projeto, houve por bem apelar à provocação e ao sarcasmo nesse evento. Assim, ele escolheu a frase “A necessidade do antissemitismo” como título do seu discurso. “Poderia ser o título de um livro”, disse Raphael, “e esse livro poderia estar na biblioteca do Instituto Parkes, a não ser pelo fato de que tal livro nunca foi escrito, não existe”, completou ele.

Na tortuosa exposição que se seguiu, Raphael falou dos supostos conteúdos desse livro imaginário, sugerindo seus potenciais argumentos e o que eles revelariam sobre seu autor e sobre a cultura europeia. Confirmando a opinião de todos os presentes, Raphael disse estar certo de que esse livro espectral e perturbador, embora não existisse, seria produto assombroso que não estaria fora de lugar num continente onde o antissemitismo era “premissa permanente e fundamental da tenebrosa e irregenerada lógica da Europa”.[1] Para Raphael e sua presunçosa audiência, A necessidade do antissemitismo serviria apenas de justificação para a cabeça doente do europeu. O antissemitismo seria então, de fato, extremamente ilógico e, num sentido moral, completamente desnecessário.

Desde que li o discurso de Raphael vários anos atrás, A necessidade do antissemitismo também me deixou assombrado num certo sentido. Não existe livro que corresponda a esse título, conforme dissemos. Entretanto, milhares de tratados, panfletos e livros com esse mesmo teor terão sido escritos sobre a Questão Judia por autores europeus ao longo de muitos séculos. Nessa literatura de apologia antissemítica, A necessidade do antissemitismo estará presente nas várias modalidades de diferentes perspectivas religiosas, políticas e sociais. Mas como seria o livro se de fato fosse escrito hoje? Como poderia um autor tratar dos vários aspectos da Questão Judia num único volume? No ensaio que se segue, em parte literário, em parte historiográfico, eu quero que nos juntemos a Raphael na suposição de que o livro fantasmal exista realmente, embora nós o vejamos de um ponto de vista contrário.

Eu imagino que nosso autor faça a introdução do seu volume explanando em termos gerais A necessidade do antissemitismo, apontando a presença dos judeus e de sua influência nas quatro culturas fundamentais que levaram ao declínio branco. Nomeadamente: a cultura da crítica, a cultura da tolerância, a cultura da esterilidade e a cultura da usura.

A cultura da crítica

O capítulo intitulado “A cultura da crítica” é uma piscadela dada a Kevin MacDonald e, também, uma ampliação do trabalho dele. Começando esse capítulo, nosso autor recordaria a famosa observação do historiador judeu Louis Namier (1888-1960), quando lhe perguntaram por que ele não se ocupava da história judaica: “Os judeus não têm uma história, eles têm um martirológio”. Este martirológio é o que jaz no coração da cultura da crítica. Enquanto quase toda nação tem uma história objetiva sob muitos aspectos, só os judeus possuem uma simples semi-história eivada de míticos e esotéricos autoenganos que dão permissão psicológica para os comportamentos sociais mais tribais e subversivos e para as atitudes mais hostis para com outros povos. A cultura da crítica, uma espécie de vingança cultural inspirada no martirológio judaico, é a mais clara expressão da corrosiva natureza das desastrosas relações de judeus com não judeus, as quais o reverendo James Parkes pranteia em desgraçado engano.

Na cabeça do judeu, a corrosiva natureza de sua interação com os povos europeus sempre foi pensada como algo de aspecto heroico. Uma farsa é representada para os próprios judeus, assim como para nós, de sorte que vejamos nessa interação um excepcional e virtuoso questionamento da parte de críticos infiltrados, como de outros do lado de fora, unicamente posicionados para cumprir a providencial finalidade de denunciar as mazelas da cultura ocidental. Os judeus acreditam possuir especiais talentos quanto a isso — talvez possuam mesmo, em certo sentido perverso — mas em todo caso, na grande dissimulação deles, eles estão nos dissolvendo “para o nosso próprio bem”. David Dresser and Lester Friedman, acadêmicos judeus da mídia, argumentam que os cineastas judeus possuem uma singular e indefectível objetividade, a qual atribuem ao seu judaísmo. Eles escrevem que “A marginalidade dos artistas judeus dá-lhes um ponto de vista privilegiado que outros pensadores criativos mais culturalmente integrados não têm”.[2] Isso bate muito bem com o que disse um escritor no Times of Israel, ao comentar as atividades de um político judeu chamado Alan Shatter, que destruiu as bases jurídicas da família na Irlanda, dando conta de que “o judaísmo de Shatter era uma vantagem, pois o libertava do fardo cultural que pesava sobre os seus homólogos católicos”. Exatamente como a Escola de Francforte, esses heróis culturais conhecem-nos melhor do que nós mesmos, o que torna possível que nos ajudem a perceber o quanto nós somos irracionais, malignos, preconceituosos e necessitados da redenção judaica. Nós estamos sempre sendo advertidos pelos nossos tutores judeus de que os ensinamentos que eles nos ministram servem ao próprio bem do Ocidente. Eles nos libertam de nossa “bagagem”.

Na realidade, o que eles querem com tudo isso é a nossa destruição. A Crítica, a que faltam objetivos coerentes para além da vontade de corromper, não termina nunca. Ela está sempre a procura de novas e puras feições da cultura ocidental para cobrir de lama. O “Discurso do rabino”, uma passagem do romance de Hermann Goedsche intitulado Biarritz, publicado em 1868, é uma obra de ficção, mas muitos fatos e instintos inspiraram seu autor. Numa noite, no cemitério dos judeus de Praga, o rabino de Goedsche dirige uma reunião secreta com os chefes das treze tribos de Israel. Ali ele fez a promessa seguinte: “Nós haveremos de extirpar todas as crenças, toda a fé em tudo o que os nossos inimigos cristãos respeitaram e veneraram até hoje, nós usaremos o encanto das paixões como arma na guerra aberta que moveremos contra tudo o que até hoje mereceu respeito e veneração”.

O espírito da coisa é esse mesmo, mas nem tudo se passa conforme a sugestão de Goedsche. Não há reuniões clandestinas em cemitérios à meia-noite ou encontros dos sábios de Sião, o que existe, em vez disso, é um instinto coletivo que defende com ânimo cáustico interesses compartilhados. E, na realidade, a cultura da crítica não corresponde a declaração de guerra aberta, senão a trabalho de sapa acobertado pelo disfarce da amizade, da medicina, da libertação. [Franz] Boas minou a confiança na cultura ocidental, enquanto alegava que libertava os ocidentais dos erros e fardos do chovinismo. Freud perverteu tudo o que era sagrado em relação ao sexo e ao casamento, chamando o que fez de “terapia”. Marx chamou os trabalhadores do mundo a que se unissem e conseguiu mesmo uni-los — nas filas de comida, nos gulagues e nas fossas coletivas da Ucrânia, onde morriam à míngua. A guerra foi fragorosa e sanguinariamente travada, mas silenciosa e subversivamente declarada.

Na verdade a guerra não terminou ainda, mesmo que eles já tenham derrubado “tudo o que as pessoas respeitam e veneram”. As igrejas estão infiltradas, foram completamente derrotadas e são ridicularizadas e desprezadas. A história da Cristandade foi colocada no moedor de carne que é o aparato intelectual judaico e dessa máquina ela emerge hoje como uma novela sinistra de perseguição e escravismo. Concha esvaziada de sua pérola, a Igreja agora guarda apenas a tolerância ilimitada. Nem as maiores figuras históricas do Ocidente, mesmo quando avessas à religião, sobreviveram à cultura da crítica. E quando, no apanágio de sua perspicácia, os nossos tutores judeus se cansam de bostejar reputações, eles usam os procuradores de sua etnia e começam a derrubar estátuas, remover nomes e queimar retratos. Nenhum aspecto da cultura ocidental quiseram deixar de pé. Sua ciência, sua filosofia e seus sistemas morais foram vilipendiados, ridicularizados e furiosamente atacados; cada soneto, cada concerto ou avanço tecnológico terá servido — de forma meio obscura, mas decisiva — para a instalação de campos de concentração da Segunda Guerra na Polônia, e dizem com ar de seriedade que nesses lugares os passarinhos não cantam até hoje.

Entretanto, visitei o que restou de um desses campos e, ao contrário do que dizem, os passarinhos cantavam, sim. Não há mistério nenhum lá. A vida continua. As crianças que as escolas mandam para lá riam e rabiscavam velhas portas e camas-beliches, enquanto os adultos mostravam preocupação com a possibilidade de estarem sendo observados, procurando parecer solenes e comovidos em sua frieza e sem-graceira.

Nosso autor teria concordado conosco, indicando no livro A necessidade do antissemitismo que as histórias de campos de concentração são a joia da coroa do martirológio judaico e até mesmo o mecanismo da mais avançada forma da cultura da crítica. Passados quase 55 anos desde que foi escrito, o livro de Jerzy Kosiński intitulado O pássaro pintado volta a ser notícia. Trata-se de suas memórias do tempo da Guerra e desses famosos campos da Polônia. O livro está repleto de estupros de crianças, zoofilia e descrições de extrema violência, como a de olhos humanos que são arrancados para alimentar gatos. Na verdade, a obra é uma grande fraude, já bem desmascarada, um alucinado pastiche das fantasias psicossexuais do próprio Kosiński. Mas nada disso impediu que desse livro fizessem um filme bastante elogiado pelos críticos, mesmo que as pessoas vomitassem vendo as cenas, passassem mal e fossem embora dos cinemas. Possivelmente agora, quando prevalece a cultura da crítica, muitos brancos sintam-se agradecidos por terem sido advertidos de quão malvados eles foram em relação aos judeus, aceitando cada condenação como a dose de um remédio. Joanna Siedlecka, jornalista e biógrafa de autores, estudou a vida de Kosiński, tendo chegado à conclusão de que “[O pássaro pintado] não tem nada a ver com a verdadeira infância de Kosiński; ele inventou aqueles horrores, tendo ele mesmo estado muito bem, enquanto os campônios se arriscavam para homiziar toda a família dele. […] Kosiński ainda é tratado como uma vítima, mesmo que agora saibamos muito mais sobre sua biografia. Sabemos, por exemplo, que os poloneses não o torturaram.”

Em A necessidade do antissemitismo, nosso autor escreveria que o exemplo de Kosiński e os judeus corresponde perfeitamente à relação histórica de judeus com europeus. Alguém que estudasse a história desses dois povos poderia tentar mostrar a realidade da situação e, ainda assim, o judeu “continuaria a ser tratado como vítima”. E esta “vítima” arroga-se a condição de árbitro moral e crítico superior a tudo e todos. Armados com o pastiche histórico sadomasoquista bem próprio deles, os ativistas judeus já passaram da crítica à ação para finalmente vencer a guerra racial. Eles negam isso, dizendo que se trata de pérfida teoria conspiratória. Mas, na realidade, eles fazem lembrar aquela história do irlandês que nega ter roubado um balde, acrescentando a injuriosa crítica de que, de qualquer forma, o balde estava furado. Os judeus negam veementemente que tenham alguma coisa a ver com a decadência da cultura ocidental, acrescentando a injuriosa crítica de que, de qualquer forma, a cultura ocidental é podre, doente, racista, intolerante e irracional. Ao negar sua responsabilidade, os judeus acabam por admiti-la. Essa é a essência da cultura da crítica.

A cultura da tolerância

Este capítulo do livro pode começar com a observação de que a cultura da tolerância é filha da cultura da crítica. Quando é que o judeu começou a convocar os brancos para a autoextinção em seus próprios países? Nosso autor pode responder dizendo que a chamada para a morte começou quando foi da primeira penetração judaica na cultura europeia — não penetração no território europeu, mas na cultura europeia. Não foi Moses Mendelssohn (1729–1786) celebrado como o primeiro judeu “assimilado”, o primeiro verdadeiro intelectual judeu a desejar ser “parte da cultura germânica”, o primeiro a pregar pela “tolerância”? Ora, para onde é que Mendelssohn, o primeiro “alemão de fé judaica”, queria realmente conduzir os europeus? Não há dúvida quanto a isso, a resposta está nos registros históricos. Ele, sequiosa e descaradamente, perguntava: “Por quanto mais tempo, por quantos milênios a mais, deverá existir essa distinção entre os nativos de uma terra e os estrangeiros? Não seria melhor para a humanidade e a cultura que fosse obliterada tal distinção?” [3][grifo nosso].

Aí está: a primeira intrusão judaica na cultura ocidental consistiu num chamado pela abolição das fronteiras, pela migração e pelo direito de ocupação reconhecido a estrangeiros.

Desde o seu começo, o ativismo judaico na cultura ocidental buscou solapar a posição dos donos da terra e promover a “tolerância”, conforme convinha aos judeus. Considera-se que a obra de Mendelssohn intitulada Sobre o melhoramento civil dos judeus, de 1781, deu significativa contribuição para a ascensão inicial da “tolerância” na cultura ocidental. Entretanto, a palavra “Tolerância” tem certa acepção que a propaganda esconde. No campo semântico da medicina, essa curiosa palavra significa “O estado imunológico caracterizado pela ausência de resposta a toxina específica ou substância estranha que induz uma imunorreação no organismo, especialmente a produção de anticorpos.”

Não seria isso exatamente o que Mendelssohn preconizou quase 250 anos atrás, ou seja, que os donos da terra sofressem de imunodepressão, que ficassem sem defesa imunológica, mesmo quando toxinas se infiltrassem em seu corpo? Devemos perguntar como a tolerância acabou sendo considerada uma virtude. A resposta é a seguinte: a tolerância tornou-se virtude por força da intrusão judia na cultura ocidental.

Agora a cultura da tolerância já conta mais que dois séculos. Ela amadureceu lentamente, mas não há dúvida de que já chegou à maioridade. O trabalho de Kevin MacDonald demonstrou cabalmente que grupos organizados de judeus financiaram e realizaram a maioria dos trabalhos destinados a derrubar a lei americana da imigração de 1924, que finalmente caiu em 1965. Brenton Sanderson também revelou que os movimentos intelectuais e os ativismos etnopolíticos judeus foram a razão principal para o encerramento da política da Austrália branca — uma mudança política a que se opunha a vasta maioria da população australiana. Eu tenho escrito sobre quão conspícua foi a participação judia nas dramáticas mudanças das leis britânicas sobre cidadania, raça e censura desde 1950 até 1990. Um ministro da Justiça judeu mudou o processo de naturalização de estrangeiros na Irlanda, escancarando o país para africanos e paquistaneses. Atualmente os judeus dominam as ongues por trás das migrações de massa, comprovadamente detendo cargos executivos nas entidades seguintes: International Rescue Committee, International Refugee Assistance Project, American Civil Liberties Union (ACLU), National Immigration Justice Center, Equal Justice Works, The Immigrant Defense Project, National Immigration Law Center, Lawyer’s Committee for Civil Rights Under the Law, Northwest Immigrants Rights Project, the Asylum Advocacy Project, Refugee Council USA, the New York Civil Liberties Union, American Immigration Council, The Immigrant Learning Center, the Open Avenues Foundation, the Political Asylum/Immigration Representation (PAIR) Project, Central American Legal Assistance, Halifax Refugee Clinic e a UK Refugee Law Initiative. Aliás, o conselheiro de política para a imigração da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos não é um católico, mas uma mulher judia.

A emigração de massa do Terceiro Mundo para o Ocidente, para a Europa, especialmente, resulta de um projeto judeu. Este projeto é administrado por judeus, promovido por judeus, explicado e justificado por judeus. Ele tem por causa a necessidade judia — tão antiga quanto o livro de Mendelssohn, se não mais antiga — de defraudar os donos da terra e entregar o solo a estrangeiros em nome de tolerância.

Tal qual fizeram com a cultura da crítica, os judeus oferecem-nos a cultura da tolerância como se por gesto de amizade. Com largos sorrisos e verbosidade melíflua, eles garantem que estaríamos perdidos se não eliminássemos “a distinção entre os donos da terra e os estrangeiros”. Afinal de contas, não é que, felizmente, fomos admoestados sobre o desvalor, a imoralidade, o chovinismo, a corrupção, a falsidade de nossa cultura? Por que não importarmos novas e mais vibrantes culturas? Assim nós poderíamos viver uma vida mais excitante e, melhor ainda, provaríamos que somos moralmente dignos da aceitação por parte dos nossos amigos judeus, os inocentes mártires da humanidade. E devemos acatar as advertências deles, porque o que dizem faz todo o sentido. Afinal de contas, nós precisamos dos desempregados africanos para pagar nossas pensões, precisamos dos terroristas islâmicos para cuidar das nossas populações envelhecidas, precisamos de milhões de imigrantes a mais para resolver o nosso problema de falta de moradia. Nós precisamos de uma maré de trabalho barato para aumentar os nossos salários. Nós precisamos de gente despreparada nos hospitais para fazer cirurgias, recuperar nossa saúde e cometer crimes sexuais. Nós precisamos tolerar a burca para demonstrar quão profundo é o feminismo da nossa sociedade. Nós precisamos expressar o nosso patriotismo, negando que existamos como um povo. Nós precisamos de mais mordaças na lei para garantir o direito à livre expressão. E, mais importante do que tudo, nós precisamos combater o racismo na nossa sociedade para levar a raça branca à extinção em todo lugar.

Nossos prestimosos amigos valem-se de meios diversos para nos passar esse tipo de “orientação”. Na sua “generosidade”, eles lançam sobre nós um bombardeio de lixo televisivo, retratando o multiculturalismo assim como ele não é na realidade. A mágica cinematográfica judaica é uma forma de alquimia cultural. A criminalidade e a hipossuficiência acadêmica dos negros são levadas ao laboratório de Hollywood e, então, assaltantes e estupradores transformam-se em personagens da elite intelectual sob assédio amoroso de ninfas loiras. Alternativamente, Hollywood toma a estabilidade e a tranquilidade das famílias da classe média branca e, então, seus lares demudam-se num antro claustrofóbico de neurose, intolerância e repressão.

Quando num estado de espírito menos generoso, nossos amigos judeus arrogam-se o direito de manipular o currículo escolar de nossos filhos; mas, quando contrariados, ficam furiosos, então cassam o direito à liberdade de expressão e mandam desafetos para a cadeia. Por outro lado, se alguém tentar coibir alguma prática cultural judia, proscrevendo, por exemplo, o rito tribal da circuncisão, eles revidam com algumas das outras armas de sua panóplia: a chantagem, a calúnia, a implacável guerra econômica, conforme ficou demonstrado quando a soberana nação da Islândia sofreu ameaças da ADL. Isso que se passou na Islândia lembra-nos da história do irlandês e do balde. Os judeus negam que tenham influência excessiva, mas acrescentam que, se nalgum país alguém repetir a acusação, o exclusivo clube dos judeus em Nova Iorque deixará esse país de joelhos diante deles.

Embora a cultura da tolerância siga fazendo as cabeças com força total, os judeus ainda não conseguiram resolver o problema de como evitar que crianças brancas continuem a nascer. Nesta altura nosso autor começaria o terceiro capítulo de seu livro.

A cultura da esterilidade

Em toda parte os judeus estão por trás da cultura da esterilidade. Esta é uma expressão adequada para designar o que eminentes estudiosos referem como o “rápido declínio” da natalidade na maioria dos países europeus.[4] Nosso autor iria inicialmente citar o fato de que o contraceptivo oral foi criado pelo judeu Gregory Goodwin Pincus, mas na realidade os judeus de muitos países do Ocidente foram os “pioneiros da indústria clandestina de contraceptivos”, no dizer do historiador judeu Howard Sachar.[5] Por algum plano, coordenação ou simples instinto, os judeus concentraram-se em áreas hostis à natalidade dos brancos, como a contracepção, o aborto, as leis do divórcio, a promoção da pornografia, a homossexualidade, a confusão de gêneros, a promiscuidade.

De acordo com certo estudioso, a relação daqueles na vanguarda das clínicas de aborto, da literatura de prevenção da gravidez para casais, das medidas políticas de controle da natalidade nos Estados Unidos inclui os nomes seguintes: “Anna Samuelson no Bronx; Olga Ginzburg e Rachelle Yarros em Chicago; Sarah Marcus em Cleveland; Nadine Kavinoky e Rochelle Seletz em Los Angeles; Esther Cohen e Golda Nobel na Philadelphia; Hannah Stone, Marie Warner, Cheri Appel, Anna Spielgeman, Naomi Yarmolinsky e Bessie Moses em Baltimore; Elizabeth Kleinman em Boston; Lena Levine em Nova Iorque, Hannah Seitzwick-Robbins em Trento; e Lucile Lord-Heinstein em Massachusetts”.[6] Todas essas mulheres eram judias. Hannah Stone foi especialmente influente, trabalhando em ligação com [Margaret] Sanger, escreveu textos importantes sobre planejamento familiar, como Contraceptive methods of choice (1926), Therapeutic contraception (1928), Contraception and mental hygiene (1933), e Birth control: a practical survey (1937).

Desde 1920 até 1940, Margaret Sanger emprestou sua face de não judia para os movimentos em favor do aborto e da contracepção em Nova Iorque, tendo como seu principal advogado o judeu Morris Ernst. E quando Sanger decidiu patrocinar a legislação federal de controle da natalidade, ela escreveu ao rabino Stephen Wise, em 1931, solicitando a ele que se valesse da influência política judia e de sua própria lista bem extensa de contatos políticos para ajudá-la nesse intento, ao que o rabino respondeu alegremente, prontificando-se para dar conta da honrosa incumbência.[7] Sanger, é claro, casar-se-ia com um judeu e, segundo seu biógrafo, “encerrou-se em círculo de colegas e amigos judeus”.[8]

Com efeito, a influência judia liga-se tão estreitamente às origens do aborto nos Estados Unidos que o historiador Daniel K. Williams caracterizou o debate sobre o aborto na década a partir de 1930 como um conflito religioso, observando que “Quase todos os médicos que argumentavam contra o aborto eram católicos, enquanto os outros que arrazoavam sua legalização eram quase todos judeus”. [9] Williams refere ainda o fato de que “Os rabinos do judaísmo reformista foram os primeiros capitães do movimento a favor da lei de liberação do aborto”.[10] A ligação entre organizações judias e outras partes ainda mais sórdidas do submundo da profissão médica — nas quais, aliás, os judeus eram dominantes — tornou-se meridianamente clara durante as investigações de abortos ilegais em Nova Iorque, nas duas décadas desde 1940, conforme o historiador Leslie J. Reagan.[11] Quando Pincus criou a sua pílula, ele sabia que a sociedade poderia associar o antinatalismo ao ativismo judeu. Então, a fim de evitar o perigo do “estigma antissemita”, ele escolheu John Rock, que era católico, para desenvolver um regime anticoncepcional para a mulher, poupando desse encargo os judeus Abraham Stone e Alan Guttmacher, seus colegas de longa data e chefes do movimento antinatalista.[12]

Situações análogas ocorreram em todas as outras nações ocidentais. Alan Shatter decerto atuou como chefe da propaganda do anticoncepcionismo na Irlanda dos anos setentas, mas um século antes das ações de Shatter um membro do clero irlandês reportava o seguinte:

Um judeu chegou de caminhão à cidade […] e ele começou a vender instrumentos abortivos disfarçados de porta-lápis. […] O prior foi informado do negócio ilícito. […] Ele avisou a polícia, que não pôde fazer nada. Então ele mesmo improvisou uma corte, que julgou o delinquente, aplicando-lhe multa de 10 libras. O judeu pagou a multa e escafedeu-se. [13]

Em Nova Iorque, judeus como Moses Jacobi e Morris Glattstine eram especialmente influentes e notórios no mercado clandestino das ferramentas abortivas, já por volta da década desde 1870.[14] Similarmente, no final do século XIX, “Os judeus estiveram entre os campeões da revolução anticoncepcionista no Sul da Alemanha”. [15] Neste país, durante o entreguerras, segundo o acadêmico Harriet Freidenreich, “As médicas judias tiveram participação muito importante na campanha em pró da legalização do aborto. […] Elas estavam sobrerrepresentadas no movimento da reforma sexual, que promoveu a distribuição mais ampla de meios anticoncepcionais. Essas judias eram notórias na disseminação de dispositivos contraceptivos”. [16]

Na Polônia, durante a Segunda República [1918-1939], a precursora principal da educação sexual, da contracepção, da promoção da homossexualidade e do aborto era Irena Krzywicka (nascida Goldberg). Além de fundadora da Liga Reformy Obyczajów (Liga para a Reforma dos Costumes), Krzywicka era articulista do influente jornal Wiadomosci literackie (Notícias Literárias), no qual ela se batia pelo casamento civil, pelo divórcio e pela contracepção facilitados, pela “liberação sexual” feminina e pelo aborto.[17] Em Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland, o historiador Robert Blobaum refere que a “imprensa antissemita” na Polônia estabeleceu a ligação entre os judeus e “a difusão da literatura anticoncepcionalista” e a pornografia, mas muito timidamente ele trata da carreira de Krzywicka ou de seus numerosos colegas judeus. [18] Ronald Modras observa que até os dirigentes não judeus do movimento polonês pela contracepção destacavam-se pelo seu “filossemitismo”. [19]

Na France, a principal entidade por detrás da legalização da contracepção e do aborto era a Choisir (Escolher), fundada pela advogada judia Gisèle Halimi, e a legislação correspondente foi finalmente aprovada quando era ministra da Saúde a judia Simone Veil (nascida Simone Jacob).[20] Nos Estados Unidos, é claro, Roe v. Wade significou um produto do ativismo da National Association for the Repeal of Abortion Laws [Associação Nacional pela Revogação das Leis do Aborto], fundada pelo judeu Bernard Nathanson. Nathanson participou diretamente da militância pela legislação a favor do aborto, ao lado da feminista judia Betty Friedan, até o momento quando, no final dos anos setentas, ele sofreu uma crise de consciência, que parece ter sido verdadeira mesmo, depois da qual ele se converteu ao catolicismo. Até então, ele, pessoalmente, tinha feito mais de 60 mil abortos, havendo depois explicado numa entrevista que “Nós éramos desonestos, vivíamos enganando pessoas, inventando estatísticas; nós cooptávamos a imprensa com adulações, agrados, mimos. […] Nós nos apresentávamos como defensores do aborto e do direito de escolha, mas a verdade é que nós gostávamos de abortar”. E com certeza os judeus gostam mesmo do aborto. De acordo com o Pew Research Center, os judeus apoiam o aborto muito mais do que qualquer outro grupo religioso nos Estados Unidos. Na realidade, os judeus gostam tanto de limitar a fertilidade de outras populações que em 2013 Israel reconheceu haver aplicado contraceptivos nos imigrantes que chegavam da Etiópia, sem o consentimento deles.

Nosso autor decerto trataria com mais vagar do assunto referente ao aborto e aos anticoncepcionais somente porque a predominante participação dos judeus nas outras áreas da cultura da esterilidade já está bem documentada. O envolvimento judaico na incipiente sexologia, mediante influentes figuras tais quais Albert Moll, Iwan Bloch, Magnus Hirschfeld, Albert Eulenberg, Hermann Joseph Lowenstein, Julius Wolf, Max Marcuse e Eduard Bernstein ligava-se sempre à pretendida necessidade da “tolerância” e do pluralismo social. O que na verdade eles fizeram foi promover toda sorte das mais aberrantes patologias sexuais, separando o sexo da reprodução, para atacar a coesão social. Hirschfeld, provavelmente quem lançou a propaganda do “Amor é amor”, “subverteu a noção de que o amor romântico deveria estar orientado para a reprodução”, defendendo, ao contrário, a aceitação dos modos de vida homossexuais e de relações sexuais hedonísticas e não reprodutivas em geral.[21]

Nesta altura vale ressaltar que os judeus não se concentraram na promoção da “tolerância” para homossexuais, unissexistas [no original:gender benders],feticidas [no original: abortion-seekers] e travestis por acreditarem autenticamente nos “direitos” e no “valor” desse tipo de gente. Antes, os judeus veem nessas pessoas os perfis que querem promover na sociedade inclusiva, generalizando sua influência, com o que ficaria facilitado seu trabalho de aliciar mais sujeitos para a cultura da tolerância. A sociedade nunca aceitou realmente a homossexualidade e o transgenerismo, mas o que aconteceu foi que a própria sociedade primeiramente tornou-se “homossexual” em algumas de suas características, antes que viesse a tolerar os que de fato eram homossexuais e transexuais. Enquanto o Ocidente foi progressivamente ficando sem crianças e mais promíscuo, mais hedonístico, mais iludido e cheio de si mesmo, a distância entre o normal e o anormal estreitou-se, então ficou parecendo que não havia razão para negar a “igualdade”. As sociedades preocupadas com a própria demografia sofrerão severas consequências por causa da homossexualidade e do aborto/infanticídio. O Ocidente, celebrando ambas as práticas, está com a sua demografia em queda livre, não tem consciência das seriíssimas ameaças à sua sobrevivência racial, e seus povos seguem aceitando uma cultura conducente a seu próprio suicídio demográfico. A homossexualidade nunca antes fora tão aceita. O aborto nunca foi tão fácil e desestigmado. E os brancos nunca como agora estiveram na iminência de deixar o palco da história.

A promiscuidade tomou o lugar do carrinho de bebê. Um rápido olhar para a atual geração dos brancos em idade reprodutiva suscita grave preocupação. As taxas de doenças sexuais nos Estados Unidos nunca foram tão altas. Segundo especialistas da área médica, o Reino Unido está a caminho de uma “crise na saúde sexual.” O mesmo fenômeno tem sido verificado na Austrália, no Canadá, na Irlanda, na França e na Alemanha. Enquanto isso, o Gatestone Institute informa que:

O aborto assumiu recentemente proporções épicas em países como a Suécia e a França. Na França, são feitos 200 mil abortos por ano. Para efeito de comparação, o número de nascimento na França é de 750 mil por ano. A França, então, está abortando a cada ano 20% de seus bebês/fetos/embriões/aglomerados celulares — que o leitor escolha o termo de acordo com suas convicções pessoais.

Não são os muçulmanos na França que estão abortando seus bebês aos milhares e milhares, o que talvez explique a manifestação dos mafomistas diante do arcebispo de Estrasburgo, para quem eles disseram que “Um dia a França será nossa”.

No livro The Population Bomb (1968), o biólogo judeu Paul Ehrlich escreveu que o melhor método para a redução da população era a legalização do aborto. Isso sem considerar os efeitos do controle da natalidade e a mais geral cultura da esterilidade, que glorifica a pervertida, a vazia visão do “amor” sem filhos. Quando os europeus começaram a legalizar o controle da natalidade e o aborto, 40 anos atrás, alguns anos depois do caso Roe versus Wade (1973), a Igreja Católica alertou contra o perigo de a Europa vir a ser uma “civilização mórbida”. Foi isso mesmo o que aconteceu.

A cultura da usura

Num Ocidente entregue ao mais selvagem materialismo, pode ser difícil ter consciência da extensão da agiotagem judaica. Quando se fala dos agiotas judeus, a maioria das pessoas geralmente pensa na Idade Média. Mas a agiotagem judaica está viva e passa muito bem na modernidade, havendo muitos países na condição de devedores dos prestamistas judeus, que por sua vez repassam sua riqueza para organizações dedicadas à promoção das três outras culturas do declínio branco (Crítica, Tolerância, Esterilidade). Paul Singer, ligado a “fundos de investimento” judaicos, tem sido descrito pela Bloomberg como “o mais temido investidor do mundo”, mas na realidade ele é o mais medonho parasito dos endividados. A República Democrática do Congo deve a Singer e seus colegas judeus 90 milhões de dólares, o Panamá deve-lhes 57 milhões de dólares, o Peru deve-lhes 58 milhões de dólares e a Argentina deve-lhes 1,5 bilhão de dólares. Quando os pagamentos estiveram atrasados, Singer sequestrou e manteve em seu poder um navio da marinha argentina, e quando a Coreia do Sul lutou para evitar que ele controlasse a Samsung, o “abutre” levou o presidente sul-coreano ao impedimento e à prisão.

Embora esses fatos possam parecer pertinentes apenas às pessoas da alta sociedade, distantes da realidade da vida cotidiana (a não ser que o leitor viva numa cidade do Congo que teve o abastecimento de água suspenso por chantagem de Singer), a caterva de especuladores judeus está por trás de quase toda compra que se faça e de toda guerra em que o leitor pode ser obrigado a morrer. Singer, seu filho Gordin e seus colegas Zion Shohet, Jesse Cohn, Stephen Taub, Elliot Greenberg e Richard Zabel contam com testas de ferro em quase todo país e eles têm forte participação em toda empresa familiar ao leitor, de livrarias a bancos. Com os ganhos de seu parasitismo, eles financiam a cultura da esterilidade, empoderecem a política sionista, investem milhões em segurança para os judeus e promovem guerras por Israel. Singer é um republicano e tem assento na diretoria da Coalizão Judaica Republicana. Ele é ex-membro da direção do Jewish Institute for National Security Affairs, fundou grupos de pesquisa neoconservadores tais quais o Middle East Media Research Institute e o Center for Security Policy e figura entre os maiores financiadores da organização neoconservadora Foundation for Defense of Democracies. Ele esteve ligado também à banca de advogados denominada Freedom’s Watch [Atalaia da Liberdade], que açulou a guerra contra o Iraque. Como se não bastasse, outro importante projeto de Singer foi o da Foreign Policy Initiative (FPI).Trata-se de grupo de advogados de Washington criado em 2009 por várias figuras influentes da judiaria neoconservadora com o objetivo de desenvolver políticas de guerra no Oriente Médio em favor de Israel. Também nesse caso o numerário de Singer pagou os honorários dos patronos da agressão.

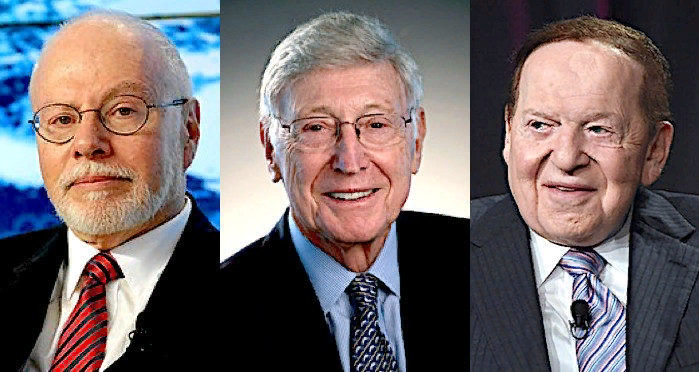

Embora Singer fosse inicialmente contra Trump e este tenha atacado Singer por causa de sua política em pró da imigração (“Paul Singer representa os imigrantes ilegais no nosso país e defende a impunidade deles”), Trump é agora basicamente custeado por três judeus: Singer, Bernard Marcus e Sheldon Adelson, que juntos levantaram $250 milhões para a tesouraria política de Trump. Como retribuição, eles só querem uma guerra para destruir o Irã. Prepostos de Singer da Elliott Management, empresa de sua propriedade, foram os principais financiadores do senador republicano Tom Cotton, que pressiona Trump para atacar o Irã como vingança dos supostos ataques deste país a dois navios no golfo Pérsico. Esses parasitários financistas judeus alimentam a esperança da guerra com o Irã, eles cabalam pela guerra: o judeu quer a carne. Um analista político comentou que “Esses doadores já externaram suas preferências políticas abertamente em relação ao Irã. Eles aguardam o dividendo dos investimentos que fizeram no partido de Trump”. Quando Adelson e Singer primeiramente acenaram para Marco Rubio, Trump postou na rede que Rubio seria uma “marionete” deles. Trump agora já recebeu numerário desses mesmos marionetistas, mas não cedeu a tudo o que exigiam e até demitiu John Bolton, o favorito da troica judaica. Resta saber como a camarilha judaísta reagirá à desobediência de Trump.

A troica de judeus por detrás de Trump é exemplo perfeito do papel das finanças judaicas e da cultura da usura na sustentação e promoção do poder judeu e sua influência na sociedade contemporânea. Singer encarna a usura e o capitalismo de rapina, Bernard “Home Depot” Marcus atende ao mais desvairado consumismo e Adelson representa a sórdida exploração comercial do vício (jogos de azar). Não há nada de produtivo na atividade de nenhum desses figuros. A enorme riqueza deles vem do parasitismo sociopático, do nepotismo étnico e do desejo da decadência cultural.

Nós sentimos o aprofundar da decadência, porquanto vivemos na sociedade do consumo conspícuo, fundada no endividamento sempre crescente das famílias. Em todo lugar, as pessoas compram coisas de que não precisam com o dinheiro que não têm. A dívida das famílias segue num crescendo mais uma vez nos Estados Unidos. De acordo com a New York Federal Reserve, as famílias americanas devem 13,86 trilhões de dólares, o que é mais do que deviam logo antes da crise econômica de 2008. Na Australia, a dívida das famílias corresponde a 190% de sua renda, uma proporção entre as mais altas do mundo desenvolvido. A mesma situação ocorre no Reino Unido. Os judeus, evidentemente, tiveram participação desproporcional na expansão das lojas de departamento, na indústria da moda, no comércio varejista e em outros setores da sociedade de consumo. [22] No final do século XIX, na Alemanha, como ainda em vários outros países do Ocidente, os judeus deram início à “revolução do consumo” e mantiveram ou, pelo menos, inauguraram a grande maioria das lojas de departamento, de confecções e moda em geral em todo o país”. [23] Naquele tempo, Werner Sombart observou que as lojas de departamento eram o emblema de uma nova e degenerativa cultura econômica, caracterizada pelas “anônimas e reificantes forças do capitalismo e da propaganda”. Os antissemitas da época viam esses centros da cultura econômica como “templos do consumo num duplo sentido: enquanto templos onde se consumia e templos que consumiam — isto é, um lugar de destruição, um Moloque que vorazmente consumia a clientela vulnerável e os negócios da vizinhança”.[24]

Atualmente, muitas das marcas de luxo de produtos praticamente inúteis pertencem a judeus, são promovidas pela indústria publicitária de judeus e são financiadas por prestamistas judeus. Calvin Klein, Levi Strauss, Ralph Lauren, Michael Kors, Kenneth Cole, Max Factor, Estée Lauder e Marc Jacobs são apenas alguns judeus cujos nomes tornaram-se sinônimos da cultura consumista escorada na dívida e na adesão a modismos cuidadosamente midiados. Outras empresas pertencentes a judeus, como Starbucks, Macy’s, the Gap, American Apparel, Costco, Staples, Home Depot, Ben & Jerry’s, Timberland, Snapple, Häagen-Dazs, Dunkin’ Donuts, Monster Beverages, Mattel e a Toys “R” Us epitomam a produção supérflua e infinita de lixo para o consumo das massas alimentado a crédito.

O templo do consumismo onde arde a chama eterna da dívida vincula-se também às culturas da crítica, da tolerância e da esterilidade. O assim chamado antirracismo, o fomento da confusão de gênero, a celebração da imigração ilimitada e do multiculturalismo tornaram-se o carro-chefe da publicidade contemporânea. Agora, quando chega ao fim a guerra racial, o Ocidente ressona o estertor final de sua agonia.

Talvez alguém fosse perguntar o que é que bolachinhas de tortilha tem a ver com sodomia, mas isso decerto porque essa pessoa sofresse de algum défice de tolerância. O melhor remédio para esse doente seria reconhecer os privilégios da raça branca, comprar um Starbucks e experimentar novas calças de 200 dólares na Macy’s.

Conclusão

A critica, a tolerância, a esterilidade e a usura existem em convergência e se adunam. Nisso reside a necessidade do antissemitismo. Eu me senti assombrado com A necessidade do antissemitismo e também, e na mesma medida, com aquela imagem do rabino de Goedsche que discursa para os treze chefes das tribos judaicas reunidos à noite num cemitério. Isto me assombra porque parece coisa arcaica e ingênua, como se a situação pudesse ter sido tão simples, mas tudo é muito pior. A realidade sempre foi muito mais profunda e infinitamente mais perigosa. Em tudo o que tange à Questão Judia, os judeus sempre perguntaram se isso ou aquilo seria bom para os judeus. Os brancos, por sua vez, e diante disso, deveriam perguntar se os judeus são bons para eles. Ora, a resposta está na correlação entre os judeus e os quatro aspectos do declínio branco de que tratamos e é negativa: os judeus não são bons para os brancos. Portanto, nossa oposição aos judeus, pelo que fazem contra nós, é perfeitamente lógica e moralmente necessária.

Referências

[1] RAPHAEL,F. The Necessity of Anti-Semitism. London: Carcanet, 1997, p. 49.

[2] DRESSER, D.; FRIEDMAN, L. American Jewish Filmmakers. Univ. of Illinois, 2004 p. 7.

[3] MENDELSSOHN, M. “Anmerkung zu des Ritters Michaelis Beurtheilung des ersten Teils von Dohm, über die bürgerliche Verbesserung der Juden” (1783), Moses Mendelssohn gesammelte Schriften, ed. G. B. Mendelssohn (Leipzig, 1843), vol. 3, 367.

[4] KREYENFELD, M. Childlessness in Europe: Contexts, Causes and Consequences.Cham: SpringerOpen, 2017. p. v.

[5] Apud RUSSELL, T. A Renegade History of the United States. New York: Simon & Schuster, 2010.

[6] KLAPPER, M. R. Ballots, Babies, and Banners of Peace: American Jewish Women’s Activism, 1890-1940. New York: New York University Press, 2013. p. 151.

[7] Ibidem, p. 159.

[8] CHESLER, E. Woman of Valor: Margaret Sanger and the Birth Control Movement in America. New York: Simon & Schuster, 2007. p. 51.

[9] WILLIAMS, D. K. Defenders of the Unborn: The Pro-Life Movement Before Roe v Wade. Oxford: Oxford University Press, 2016. p. 27.

[10] Ibidem, p. 66.

[11] REAGAN, L. J. When Abortion Was a Crime: Women, Medicine, and Law in the United States, 1867-1973.Berkeley: University of California Press, 1997. p. 173.

[12] REED, J. The Birth Control Movement and American Society.Princeton: Princeton University Press, 1984. p. 351.

[13] LEONE, M. P. Atlantic Crossings in the Wake of Frederick Douglass.Leiden: Brill, 2017. p. 111.

[14] BRODIE, J. F. Contraception and Abortion in Nineteenth-century America.Ithaca: Cornell University Press, 1994. p.234.

[15] CROMBIE, A. C. (ed). History of Science.Chicago: University of Chicago Press, 1990. p. 371.

[16] FREIDENREICH, H. P. Female, Jewish, and Educated: The Lives of Central European University Women. Bloomington: Indiana University Press, 2002. p. 154.

[17] HASHAMOVA, Y. (ed). Transgressive Women in Modern Russian and East European Cultures: From the Bad to the Blasphemous. New York: Routledge, 2017. p. 16.

[18] BLOBAUM, R. Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland. Ithaca: Cornell University Press, 2005. p. 87.

[19] MODRAS, R. The Catholic Church and Antisemitism: Poland, 1933-39. New York: Routledge, 2004. p. 62.

[20] LAS, N. Jewish Voices in Feminism: Transnational Perspectives.Lincoln: University of Nebraska Press, 2015. p. 91.

[21] DICKSON, E. R. Sex, Freedom and Power in Imperial Germany, 1880-1914. Cambridge University Press, 2014. p. 7.

[22] REUVENI, G. Consumer Culture and the Making of Modern Jewish Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. p. xiii.

[23] LERNER, P. The Consuming Temple: Jews, Department Stores, and the Consumer Revolution in Germany, 1880-1940. Ithaca: Cornell University Press, 2015. p. 5.

[24] Ibidem, p. 9.

89, the Jewish screenwr

Autoria: Andrew Joyce. Fonte: The Occidental Observer. Título original em inglês: “The Necessity of Anti-Semitism”. Data de publicação do original: 27 de setembro de 2019. Versão brasilesa: Chauke Stephan Filho.