“Modificar los estándares del grupo propio”: Sobre los Judíos y la Comunicación de Masas — Parte I de II

“Para que la propaganda masiva en beneficio de grupos ajenos sea exitosa, tendría que modificar los estándares del grupo propio.”

Samuel H. Flowerman, Propaganda Masiva en la Guerra contra la Intolerancia, 1974.[1]

“La historia entera es claramente absurda [barmy].” Esto es lo que el periodista de The Guardian, Jason Wilson, tuvo para decir en un artículo del 2015 discutiendo “teorías conspirativas” sobre el Marxismo Cultural. Barmy, para los no iniciados, es un adjetivo británico informal con los significados “disparatado; loco; extremadamente tonto.”

Wilson continúa, intentando explicar “la historia entera”:

La moda por las ideas de teóricos como Herbert Marcuse y Theodor Adorno en la contracultura de los 1960s, culminó con la ocupación por parte de sus acólitos, de las cúspides dirigentes de las más importantes instituciones culturales, desde las universidades hasta los estudios de Hollywood. Allí, la conspiración dice, ellos promocionaron e incluso aplicaron ideas que tenían como intención destruir los valores cristianos tradicionales y derrocar la libre empresa: feminismo, multiculturalismo, derechos homosexuales y ateísmo. Y esto, aparentemente, es de donde viene la corrección política. Les juro: eso es lo que realmente piensan… La teoría del Marxismo Cultural es además flagrantemente antisemita, nutriéndose de la idea de los judíos como una quinta columna derribando la civilización occidental desde dentro, un tropo racista que tiene una historia más larga que el Marxismo.

Releyendo este artículo recientemente, me pregunté qué diría el Sr. Wilson si le dijera que poseo un documento donde un judío influyente vinculado a Marcuse y a Adorno inequívocamente delinea un esquema para la captura de los medios, el lavado cerebral masivo de las poblaciones blancas con propaganda multicultural, la manipulación de la cultura del grupo propio, para hacerla hostil a su propio sentido de etnocentrismo, la difusión de una cultura de corrección política, y, por último, la cooptación de Occidente por parte de un pequeño clique étnico, persiguiendo sus propios intereses bajo el disfraz de la “promoción de tolerancia.” Me pregunto qué diría si le dijera que el mismo judío operaba una red de cientos, sino miles, de otros judíos intelectuales involucrados en la misma única tarea — desbloquear una puerta “trasera” psicológica hacia la cultura blanca, para reorientarla completamente. Pienso que estoy acertado en asumir que el Sr. Wilson me llamaría “barmy,” y me acusaría de regurgitar los Protocolos de los Sabios de Sion. Sospecho que él creería que soy un fantasioso y anti-judío teórico de la conspiración. Sé que él descartaría incluso la posibilidad de que tal documento existiese. Y sin embargo sí existe.

El Contexto Intelectual

Es bastante posible que ninguno de ustedes haya escuchado el nombre de Samuel H. Flowerman, pero puedo decir con certeza que todos ustedes sin embargo, lo conocen. Si están incluso remotamente familiarizados con la Escuela de Fráncfort, entonces están familiarizados con un aspecto de su trabajo. Y, como pronto discutiremos, si se encuentran viviendo en una cultura lobotomizada para odiarse a sí misma, entonces conocen otro —aunque relacionado, — aspecto de su trabajo. Flowerman, debe ser reconocido, ha sido en gran medida olvidado por la historia. Él acecha entre las sombras más grandes dejadas por “los destierros.” Pero Flowerman fue, en ciertos aspectos, un miembro del círculo de la Escuela de Fráncfort como cualquier otro. Por supuesto, él no nació en Alemania. Tampoco fue un miembro de la Escuela de Fráncfort de Investigación Social. Flowerman nació en Manhattan en 1912, el nieto de un joyero que llegó en barco desde el distrito judío de Varsovia en 1885. Y sin embargo él alcanzaría más tarde suficiente influencia dentro de su propio grupo — como activista y psicólogo —, como para ejercer de Director de Investigación para el Comité Judío Estadounidense, y más célebremente, como para dirigir y coeditar la serie Estudios sobre Prejuicio, con Max Horkheimer.

Para la mayoría de quienes de hecho han escuchado sobre él, éste es quizá el mayor grado de su conocimiento sobre Flowerman. Y de no ser por un accidente, ciertamente también representaría los límites del mío. Muy recientemente, sin embargo, estaba haciendo algo de investigación sobre activismo judío en el fondo cultural precedente al Caso Brown contra el Consejo de Educación [Brown v. Board of Education], y me encontré, como tantas otras veces antes, cayendo en el abismo. Luego de haberme focalizado inicialmente en las figuras de Jonathan Kozol y Horace Kallen (cuya influencia se extiende mucho más allá de la popularización de lo que él acuñó como “pluralismo cultural”), me encontré con un artículo del 2004 en la Revista de Historia Estadounidense [Journal of American History], de Daryl Scott de la Universidad Howard, titulado “Pluralismo de Posguerra, Brown contra el Consejo de Educación, y los Orígenes de la Educación Multicultural.”[2] Scott mencionaba a Flowerman debido al deseo de éste (pre-Brown), de inyectar teorías derivadas de Estudios sobre Prejuicio en el sistema educativo, creyendo que moldear a los niños era uno de los mejores métodos para lograr un cambio socio-cultural duradero y a largo plazo [ver aquí la evidencia de que esta política sigue vigente hoy en día, en manos de la Liga Antidifamación].

Flowerman, un fan del psicoanálisis post-freudiano, poseía formación tanto en el estudio de la educación como de la comunicación de masas, y esto orientó fuertemente su pensamiento y su activismo. En particular, él tenía dudas de que la propaganda masiva pueda, por sí misma, directamente efectuar un cambio significativo entre las masas de blancos, y hacerlos abandonar su “prejuicio y autoritarismo latente” [i.e. reconocer su propio interés étnico]. En cambio, estaba fascinado por la manera en que la presión de grupo de pares ejercía influencia sobre los niños escolares individuales que él había estudiado, junto con la influencia potencial de los maestros tanto como modeladores de mentes cuanto como meros educadores. Por ejemplo, en un artículo de 1950 de la The New York Times Magazine titulado “Retrato del Hombre Autoritario,” Flowerman argumentaba que, para producir “personalidades menos susceptibles a ideas autoritarias, tenemos que aprender cómo elegir mejores maestros y entrenarlos mejor; debemos verlos como ingenieros de relaciones humanas en vez de instructores de aritmética y ortografía.”[4]

El resultado combinado de su investigación y pensamiento en estas áreas fue su argumento de que debería ser deseable que la gente como él lograra controlar los medios masivos de comunicación. No sólo —sostenía Flowerman —, debería este control ser usado como propaganda “pro-tolerancia” general, sino también debería reformar los estándares del grupo propio — de esa manera, reformando las presiones de grupo de pares para que se vuelvan antagónicas al etnocentrismo del grupo propio. Su (entonces) altamente ambicioso objetivo era una cultura que se vigilara a sí misma: una cultura políticamente correcta, en la cual los blancos, vía presión de pares, se conformasen a nuevos valores — valores mucho más accesibles para los judíos. Sus opiniones y objetivos fueron resumidos más tarde por Herbert Greenberg, un colega y co-étnico en la misma área, en 1957:

Flowerman des-enfatizó el valor y la efectividad de la propaganda como técnica para reducir prejuicio. Él también está de acuerdo con la concepción de que las técnicas basadas en estructuras de grupo y relaciones interpersonales son las más efectivas.

Flowerman y Greenberg fueron sólo dos miembros de lo que fue efectivamente una serie de batallones interconectados de psicólogos y sociólogos judíos operando con un tipo de fervor religioso en los campos de “estudios de prejuicio,” formación de opiniones, y medios masivos de comunicación entre los años 1930s y 1950s, todo con el objetivo de “desbloquear” la mente del blanco y abrirla a la “tolerancia.” En una remarcable invasión (y creación) de disciplinas similar al diluvio judío, sobre las ciencias médicas y raciales en los 1920s y 1930s, los judíos también inundaron, y luego dominaron, los campos de investigaciones de opinión y de comunicaciones de masa — áreas de investigación que se solapaban tan frecuentemente bajo académicos judíos como Flowerman, que eran prácticamente indistinguibles.

Incluso una revisión rápida de la lista de los Presidentes anteriores revela que los judíos estaban vastamente sobrerrepresentados, si no dominaban, la membresía y las presidencias tanto de la Asociación Norteamericana para la Investigación en Opinión Pública (AAPOR), como de la Asociación Mundial para la Investigación en Opinión Pública (WAPOR). Y de los 4 académicos considerados como los “padres fundadores” de la investigación en comunicaciones de masas en Estados Unidos, dos (el vienés Paul Lazarsfeld y Kurt Lewin) fueron judíos. De los dos padres fundadores euroamericanos, la mayoría de los estudiantes de posgrado de Harold Lasswell fueron judíos[6] (v. gr. Daniel Lerner, Abraham Kaplan, Gabriel Almond, Morris Janowitz, y Nathan Leites) y él además auspició el proyecto sobre antisemitismo del Instituto de Investigación Social. El cuarto, Carl Hoveland, tuvo un círculo igualmente judío a su alrededor en Yale, donde dirigió un equipo de investigadores junto con Milton Rosenberg y Robert Abelson. El historiador Hynek Jeřábek nota que la influencia de Lazarsfeld en particular, no puede subestimarse — para el año 1983, 7 años después de su muerte, “los directores de investigación social en las tres más grandes redes de medios de comunicación, CBS, ABS, y NBC, eran todos antiguos alumnos suyos.”[8] Otro judío, Jay Blumler, ha sido llamado “el padre fundador de los estudios británicos de medios de comunicación.[9]

De hecho, la dominancia judía en el estudio de la opinión pública (y el potencial para su manipulación) simplemente no puede ser sobrevalorada. Además de aquellos ya nombrados, Joseph Klapper, Bernard Berelson, Fritz Heider, Leo Bogart, Elihu Katz, Marie Jahoda, Joseph Gittler, Morris Rosenberg, Ernest Dichter, Walter Weiss, Nathan Glazer, Bernard J. Fine, Bruno Bettelheim, Wallace Mandell, Hertha Hertzog, Dororthy Blumenstock, Stanley Schachter, David Caplovitz, Walter Lippmann, Sol Ginsburg, Harry Alpert, Leon Festinger, Michael Gurevitch, Edward Shils, Eugene Gaier, Joseph Goldsen, Julius Schreiber, Daniel Levinson, Herbert Blumer, I. M. A. Myers, Irving Janis, Miriam Reimann, Edward Sapir, Solomon Asch, y Gerald Wieder fueron sólo algunos de los cientos de fuertemente influyentes académicos trabajando en estos campos, que nacieron en familias judías, se asociaron fuertemente con otros judíos, contribuyeron con trabajo para organizaciones judías, se casaron con co-étnicos, y sin embargo se interesaron con un cierto grado de fanatismo, en la opinión y el etnocentrismo de los blancos en Estados Unidos. Esto sin decir nada sobre sus estudiantes de posgrado, que se contaban por miles.

A pesar de algunas diferencias superficiales en los títulos de “investigación de opinión,” “estudios de prejuicio,” y “comunicación de masas,” todos estos académicos trabajaron conjuntamente en cierta medida, si no directamente (en organizaciones o en artículos coescritos), entonces vía asociaciones mutuas. Por ejemplo, es un hecho histórico que, además de que tres de los cuatro padres fundadores de la comunicación de masas fueron judíos, los tres estuvieron íntimamente involucrados con la Escuela de Fráncfort y la más amplia agenda judía de ‘adaptar’ la opinión pública. Paul Lazarsfeld y Kurt Lewin, los dos gurús de la comunicación de masas, asistieron juntos a una conferencia sobre antisemitismo organizada por el Departamento de Investigación del Comité Judío Norteamericano (dirigida por Samuel H. Flowerman) y la facción de Berkeley de la Escuela de Fráncfort en el exilio (dirigida por Theodor Adorno).[10] David Kettler y Gerhard Lauer también mencionan que Lazarsfeld estaba en comunicación regular con Max Horkheimer, era “fuertemente favorable al Círculo de Horkheimer y su trabajo,” e incluso le suministró a éste “notas y recomendaciones para el inédito ‘Antisemitismo entre Obreros Estadounidenses’ del círculo de Horkheimer.[11] Él también fue colega en Columbia y confidente cercano de Leo Lowenthal.[12] Para finales de los 1940s, la ex esposa y madre de los hijos de Lazarsfeld, Marie Jahoda, había incluso llegado a actuar como el nexo del Comité Judío Estadounidense entre Horkheimer y Flowerman, y además coescribió un número de artículos sobre “prejuicio” con comentarios de Flowerman.

Uno ya debería ahora empezar a ver conexiones claras formándose entre el Comité Judío Norteamericano, la Escuela de Fráncfort, “estudios de prejuicio,” dominación judía del campo académico de “comunicación de masas,” y finalmente, el flujo de influencia desde este campo hacia los medios masivos (más claramente en las posiciones obtenidas rápidamente en CBS, ABC, y NBC, por los alumnos de Lazersfeld). Estas conexiones serán importantes más adelante.

Una hipótesis de trabajo razonable para semejante concentración de judíos mutuamente interconectados (frecuentemente desde diferentes países) en estas áreas de investigación, podría ser que la identidad judía y los intereses judíos jugaron una parte significativa en sus elecciones de carrera, y que la tendencia fue luego acelerada mediante nepotismo étnico y promoción dentro del grupo. Jeřábek parece estar de acuerdo, cuando declara que “el origen judío de Paul Lazarsfeld, o el hecho de que mucha gente alrededor suyo en Viena fuera judía, puede ayudar a explicar sus futuras afinidades, amistades, o decisiones.”[13]

Dejando de lado el profundo contexto histórico de conflicto entre judíos y europeos, una explicación contingente y contemporánea podría consistir en que los judíos fueron movidos hacia campos tratando la opinión de masas y las percepciones de prejuicio, debido a que se sentían profundamente disturbados por el ascenso del Nacional Socialismo.

Una explicación más general, pero quizá más convincente, considerando sus actividades en el tiempo, es que estos judíos se sentían de hecho disturbados ante cualquier forma de cultura blanca huésped, étnicamente definida y asertiva. Por ejemplo, algunos de los académicos nacidos en el exterior arriba nombrados, tales como Marie Jahoda o Ernest Dichter, habían sido arrestados y detenidos en la Viena pre-Anschluss, pre-Nacional Socialista, como subversivos culturales y políticos a principios de los 1930s. Ellos entonces lograron llegar a los Estados Unidos o al Reino Unido, donde continuaron más o menos con la misma conducta. Es altamente probable que estos individuos hayan buscado tanto entender como cambiar los mecanismos de la opinión y de la comunicación de masas en sus poblaciones huéspedes, para hacerlas más dóciles a los intereses judíos. Cuando eran efectivamente exiliados de una población huésped, ellos meramente trasplantaban sus ambiciones a una nueva. La única hipótesis alternativa, durante largo tiempo utilizada en apologética judía para cualquier instancia similar de sobrerrepresentación judía, es que grandes números de judíos mutualmente interconectados se juntaron en estas disciplinas puramente por accidente. Nathan Cofnas y Jordan Peterson, por ejemplo, podrían argumentar que los judíos accidentalmente entraron en estas áreas en masse, simplemente debido a que poseen un alto coeficiente intelectual y gustan de vivir en ciudades. El problema con semejantes razonamientos es que el trabajo producido por estos académicos y activistas estuvo tan fuertemente focalizado contra la opinión de los Blancos estadounidenses — en vez de aparecer accidental o al azar —, que indica de manera consistente, que estos académicos entraron al campo de las comunicaciones de masas con una agenda clara y en común. Por ejemplo, el académico judío de medios masivos de comunicación Bernard Berelson no fue sólo un investigador en opinión pública, sino que también condujo una serie de tests de propaganda sobre cómo hacer que los blancos norteamericanos consideren su propio etnocentrismo como algo aborrecible. En 1945 condujo un estudio en el que un dibujo animado que establecía conexiones entre el fascismo y la cultura norteamericana, fue presentado ante el público. El dibujo animado, titulado “Los fantasmas van hacia Occidente…,” mostraba fantasmas abandonando las tumbas de Hitler, Mussolini, y Goebbels, y volando hacia Estados Unidos llevando consigo carteles que decían: “Abajo con los sindicatos, los extranjeros, los judíos, los católicos, y los negros.” El mensaje era claramente que la “intolerancia” en Estados Unidos era básicamente el fantasma demoniaco del fascismo. Interesantemente, sin embargo, el estudio encontró que los judíos expuestos a este dibujo animado estaban tan fijados en el cartel que perdieron el mensaje subyacente, y creyeron que dicho dibujo animado había sido una creación de la ultra derecha. La potencialmente confusa naturaleza de esta pieza significó que nunca fue implementada como arma de propaganda “pro-tolerancia.”[14]

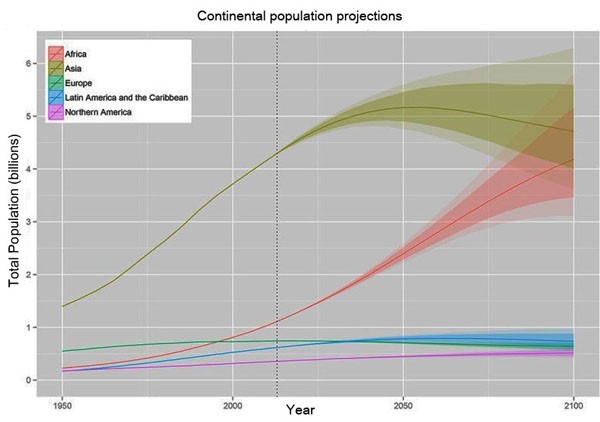

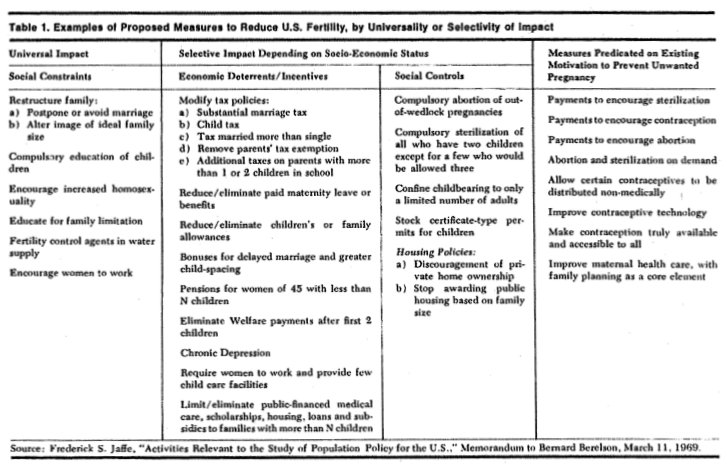

Berelson fue además también colega y amigo de Frederick S. Jaffe, el entonces vicepresidente judío de Planned Parenthood. Tanto Jaffe como Berelson más tarde se volvieron algo famosos debido a un memo (conocido en historia como el Memo Jaffe) enviado en 1969 desde el primero hacia el último, en el cual el sociópata anti-blanco Jaffe expuso su propia serie de protocolos, incluyendo una tabla que resumía varias proposiciones de varias fuentes en relación a control poblacional. Esta tabla contenía propuestas tales como abortos obligatorios para nacimientos fuera del matrimonio, esterilización para mujeres con más de dos hijos, fomento de la homosexualidad, y el fomento del trabajo femenino. Ambos habrían de trabajar juntos más tarde en el infame Informe de la Comisión Rockefeller de 1972, el cual incorporó varias propuestas de Jaffe. Vemos por lo tanto, más nexos entre judeidad, “estudios de prejuicio,” disciplina de los estudios de comunicación de masas, y de manera más general, activismo judío anti-blanco.

En realidad, el trabajo de todos estos académicos orbitó sobre los mismos temas, si no abiertamente, entonces en secreto (como en el caso del trabajo de Lazarsfeld con el Instituo de Investigación Social). Marie Jahoda, la subversiva ex austríaca, produjo una serie de estudios que fueron meras variaciones sobre el tema del etnocentrismo blanco, algo que ella patologizó célebremente en Antisemitismo y Desorden Emocional (1950), [15] En el mismo año, Morris Janowitz y Bruno Bettelheim trabajaron juntos para producir Dinámica del Prejuicio.[16] Herbert Blumer produjo “El Prejuicio de Raza como un Sentido de Posición de Grupo.” [19] Fritz Heider trabajó con Kurt Lewin y Solomon Asch para descubrir las maneras en que la conformidad podría alterar la conducta de grupo y las opiniones individuales. [20] Ernest Dichter creía que sus estudios sobre comunicación de masas en marketing podrían conducir al desarrollo de técnicas persuasivas que podrían “detener la nueva ola de antisemitismo.” [21] EL trabajo de Walter Weiss trató sobre “comunicación de masas, opinión pública, y cambio social, en cuanto se relacionan al cambio de actitudes raciales.” [22] Y además de su trabajo sigiloso con el Instituto de Investigación Social, Paul Lazarsfeld, mientras trabajaba en el Bureau de Investigación Social Aplicada en la Universidad de Columbia, introdujo la noción de “contabilidad social,” un servicio sistemático que habría de notar y evaluar “el prejuicio” en cualquier material que apareciera en los medios masivos de comunicación. Podría continuar.

Marie Jahoda

Marie Jahoda

Lo que vemos aquí es el origen de una gran empresa conjunta judía, cuyo objetivo consiste en el desciframiento y la alteración de la opinión pública de los blancos estadounidenses. Esto no es una teoría de la conspiración, sino un hecho establecido y demostrable. En cierto sentido, la Escuela de Fráncfort, o el Instituto para la Investigación Social, fueron sólo la punta del iceberg. Horkheimer, Adorno y otros, se basaron en, e inspiraron a un gran ejército de académicos judíos trabajando en los campos de opinión pública y comunicación de masas. Éste fue un cuerpo de académicos y activistas ávidos por traducir en acción las teorías sobre “el prejuicio y la personalidad autoritaria” — cambiar la opinión y el pensamiento de la población huésped. Ellos continuarían desarrollando formas para evaluar y analizar futuros objetivos, y sus estudiantes habrían de tomar posiciones dominantes en los campos de los medios masivos y la comunicación de masas. En muchos casos estos académicos hablan abiertamente de la necesidad de controlar los medios y de la diseminación masiva de propaganda sofisticada (todo lo que pudo ser evaluado y perfeccionado a costa de sus universidades, en nombre del ‘estudio de prejuicio’). De todos estos activistas, sin embargo, ninguno produjo un trabajo tan contundentemente subversivo como el ensayo de Samuel Flowerman de 1947 “Propaganda de Masas y la Guerra contra la Intolerancia.” Es sobre los protocolos de Samuel H. Flowerman, que dirigimos ahora nuestra atención.

Parte 2.

[1] Flowerman, S. H., “Mass propaganda in the war against bigotry,” The Journal of Abnormal and Social Psychology, 42(4), (1947) 429-439.

[2] D. M. Scott, “Postwar Pluralism, Brown v. Board of Education, and the Origins of Multicultural Education,” Journal of American History, Vol 91, No 1 (2004), 69–82.

[3] For an example of Flowerman’s thoughts on Freud and psychoanalysis see S. H. Flowerman, “Psychoanalytic Theory and Science,” American Journal of Psychotherapy, Vol. 8, No. 3, 415-441.

[4] S. H. Flowerman, “Portrait of the Authoritarian Man,” New York Times Magazine, April 23 1950, 31.

[5] Herbert Greenberg, “The Effects of Single-Session Education Techniques on Prejudice Attitudes,” The Journal of Educational Sociology, Vol. 31, No. 2 (1957), 82-86, 82.

[6] Ido Oren, Our Enemies and US: America’s Rivalries and the Making of Political Science, (Ithaca: Cornell University Press, (2003), 13.

[7] Thomas Wheatland, The Frankfurt School in Exile (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009), 384.

[8] Hynek Jeřábek, Paul Lazarsfeld and the Origins of Communications Research, (New York: Routledge, 2017), 18.

[9] James Curran, “Jay Blumler: A Founding Father of British Media Studies,” in Stephen Coleman (ed) Can the media save democracy? Essays in honour of Jay G. Blumler (London: Palgrave, 2015).

[10] John P. Jackson and Nadine M. Weidman, Race, Racism, and Science: Social Impact and Interaction (New Brunswick: Rutgers University Press), 176.

[11] David Kettler and Gerhard Lauer, Exile, Science and Bildung: The Contested Legacies of German Emigre Intellectuals (New York: Palgrave, 2005), 184.

[12] James Schmidt, “The Eclipse of Reason and the End of the Frankfurt School in America,” New German Critique 100 (2007), 47-76, 47.

[13]Jeřábek, Paul Lazarsfeld and the Origins of Communications Research, 23.

[14] Bureau of Applied Social Research, “The Ghosts Go West”: A Study of Comprehension, (Unpublished), 1945, Directed by Bernard B. Berelson. Cited in Flowerman, S. H., “Mass propaganda in the war against bigotry,” 438.

[15] See for example, “The dynamic basis of anti-Semitic attitudes,” The Psychoanalytic Quarterly, Vol. 17, No. 2, (1948); “The evasion of propaganda: How prejudiced people respond to anti-prejudice propaganda” The Journal of Psychology, 23 (1947), 15-25; Studies in the scope and method of “The authoritarian personality. (New York, NY, US: Free Press, 1954); “Race relations in Public Housing,” Journal of Social Issues, Vol. 7, No. 1-2 (1951).

[16] Morris Janowitz and Bruno Bettelheim, Dynamics of Prejudice (New York: Harper and Brothers, 1950).

[17] Joseph Gittler, “Measuring the Awareness of the Problem of Group Hostility,” Social Forces, Vol. 34, No. 2 (Dec., 1955), 163-167.

[18] Joseph Gittler, ”Man and His Prejudices,” The Scientific Monthly, 69 (1949 ), 43-47.

[19] Herbert Blumer, ““Race Prejudice as a Sense of Group Position,” Pacific Sociological Review, 1 (Spring 1958), 3-7.

[20] Irvin Rock and Stephen Palmer, “The Legacy of Gestalt Psychology,” Scientific American, Dec 1990, 84-90, 89.

[21] Ernest Dichter, The Strategy of Desire (New York: Routledge, 2017), 15.

[22] Bert T. King and Elliott McGinnies, Attitudes, Conflict, and Social Change (New York: Academic Press, 1972), 124.