Anti-White activism in Australia is becoming increasingly strident

Results from the 2021 Australian Census revealed an astonishing 25 per cent jump in the nation’s Aboriginal population over the preceding five years. This confirmed the trend of the 2016 census showing a 19 per cent surge in the Aboriginal population. Over the last decade the self-identifying “Aboriginal” percentage of the population of Australia has increased from 2.5 to 3.2 per cent. This massive increase in Aboriginal self-identification is not the result of a sudden surge in Aboriginal fertility, but is the culmination of the establishment of an intellectual, political and economic climate that encourages White Australians to shed their racial identity. Like other Western societies buffeted by waves of non-White immigration and anti-White intellectual and political activism, Australia is now a nation where White people are actively discriminated against, and where significant social and financial advantages accrue to non-White people.

Commentators in the leftist media lauded the leap in Aboriginal self-identification, claiming the statistics show Australians finally feel safe to identify as Aboriginal. In truth, the growing embrace of Aboriginal identity and flight from Whiteness is symptomatic of the anti-White trajectory of Australian society as a whole. Commentator Andrew Bolt sees the dramatic increase in the number of White Australians calling themselves Black as evidence of Australia’s “toxic anti-white racism.”

It’s now so embarrassing to be white that another 90,000 Australians have decided to call themselves black instead. … Or let’s put it more kindly: it’s now so chic to be black that these 90,000 Australians have called themselves Aboriginal or Torres Strait Islander for the first time in the last census. The 2021 Census is dramatic evidence of the new anti-White racism — and of the growing fraud that comes from lavishing privileges on people claiming to be Aboriginal, with few questions asked. … The 2016 Census found at least 40,000 people who claimed to be Aboriginal or Islander but had likewise chosen not to in the previous survey.

Still, who can blame them from seizing any excuse — however remote or imagined — to stop being white? Check woke bookshops that stock white-hostile titles such as White Fragility, or Back to Black. Or consult the Journal of the American Psychoanalytic Association, which last year published an insanely racist paper calling “whiteness… a malignant, parasitic like condition” that “renders its hosts’ appetites voracious, insatiable.” So it’s no surprise that the biggest rises in people now claiming to be Aboriginal are in our wokest states. In Victoria, the rise was a spectacular 37 per cent in five years. NSW was second with 29 per cent. In contrast, the Northern Territory – with the biggest proportion of Aborigines – the rise was just 5 per cent.

Back in 2009 Bolt wrote two columns pointing out that individuals with tiny amounts of Aboriginal ancestry (or none) were taking advantage of a raft of government scholarships and affirmative action job vacancies by choosing to identify exclusively as Aborigines. Bolt claimed these people were choosing to identify as Black to leverage their career and social advancement.

For pointing out this this rather obvious fact, and that this increasing Aboriginal self-identification had been encouraged by the multitude of financial and professional incentives available to those identifying as Aboriginal, Bolt was hauled into court and found guilty of violating Section 18C of the Racial Discrimination Act (the enactment of which was a direct result of Jewish activism). In September 2010 nine of the “Aboriginal” people Bolt identified in his articles commenced legal proceedings against him and his employer the Herald-Sun. The complainants, represented gratis in the Federal Court by the Jewish barristers Ron Merkel and Herman Borenstein, sought an apology, legal costs and a gag on republishing the articles and blogs and “other relief as the court deems fit.” In the trial Merkel argued in reference to Bolt’s articles that “this kind of thinking led to the Nuremberg race laws and that Bolt had adopted a eugenic approach to Aboriginality.”

In his ruling for the complainants in 2011 the presiding judge Mordy Bromberg (also Jewish) declared that: “I am satisfied that fair-skinned Aboriginal people (or some of them) were reasonably likely, in all the circumstances, to have been offended, insulted, humiliated or intimidated by the imputations conveyed by the newspaper articles. … Even if I had been satisfied that Section 18C conduct was capable of being fair comment, I would not have been satisfied that it was said or done by Mr Bolt reasonably and in good faith.” Thus “good faith” as interpreted by a judge is now the criteria for acceptable speech about race in Australia — with this to be determined by the likes of Justice Bromberg who is a prominent member of the Australian Jewish community. This point was not lost on Bolt at the time, who noted that “And which judge becomes relevant, doesn’t it? Or are we not allowed to suggest that, either?”

Today, the increasingly anti-White tenor of Australian society, and proliferating government programs designed to redress Aboriginal social dysfunction (currently costing taxpayers around $33 billion annually, or some $55,000 per “Aborigine”) are fueling a population boom, with those with negligible amounts of Aboriginal ancestry (or none) self-identifying as indigenous to access ever-expanding indigenous welfare programs, scholarships and career opportunities. The practice of White Australians self-identifying as Aboriginal has become so widespread that Sydney’s Metropolitan Local Aboriginal Land Council recently made a complaint to a government anti-corruption body about the number of Sydney University students identifying as Aboriginal by using just statutory declarations rather than producing “a confirmation of identity letter from a Local Aboriginal Land Council or other Indigenous community-controlled organisation, showing they meet the Commonwealth three-part identity test: that they are of Aboriginal or Torres Strait Islander descent, identify as such, and their identity is accepted by a community in which they live or previously lived.”

Bruce Pascoe: Poster Child for the Benefits of Fleeing Whiteness

The remarkable professional and financial benefits that can accrue to White Australians willing to discard their racial identity to become Aboriginal is illustrated by the spectacular rise of “historian” Bruce Pascoe. Before his rise to fame, Pascoe was the obscure author of works such as the 1988 novel Fox, about a “fugitive searching for his Aboriginality.” Critics at the time suggested it would have been a better book had Pascoe not been White: “Pascoe is, after all, imagining the psyche of an Aboriginal person. … He writes as a humane, informed liberal, but as a white man as well.” Around this time Pascoe started identifying as Aboriginal, even though two Aboriginal groups call him a fraud and his genealogy shows all his ancestors are of English descent. But now as an Aborigine, Pascoe has enjoyed wild career and financial success: hailed as an “elder,” promoted as an “Aboriginal historian” by the Australian Broadcasting Corporation, given grants for Aboriginal enterprises and made a professor of “Indigenous Agriculture” by the University of Melbourne. “Indigenous Agriculture” is a fake discipline invented by Pascoe using so-called evidence to claim Aborigines were farmers in his widely acclaimed and promoted 2014 book Dark Emu.

Fake Aborigine, bad historian, and all-round grifter Bruce Pascoe

In Dark Emu Pascoe contends that, rather than being Stone Age nomadic hunter-gatherers as long assumed, Australia’s Aborigines had settled towns and practiced agriculture. Pascoe based his ahistorical thesis on dubious sources and legitimate sources taken out of context. In their critical analysis of Dark Emu, the academics Peter Sutton and Keryn Walshe demolish Dark Emu noting the book is poorly researched, not fully sourced, and, when it is sourced, Pascoe does “not cite the relevant extract from a source in its correct context, thus skewing the interpretation.”[1] They also note Pascoe’s tendency to generalize from local examples to incorrectly claim that particular technologies were used across the whole Australian continent. They and anthropologist Ian Keen conclude that Pascoe’s thesis is a vast exaggeration: that Aborigines were fundamentally Stone Age hunter-gatherers who practiced some rudimentary forms of agriculture on an insignificant scale.[2] Sutton and Walshe also chastised Pascoe for his implicit acceptance of the (now verboten) anthropological notion that settled agricultural societies are superior to those of nomadic hunter-gatherers. Even some Aboriginal activists like Hannah McGlade criticized Dark Emu, insisting the book is “misleading and offensive to Aboriginal people and culture” and “is not very truthful or accurate.”[3]

Lying to schoolchildren

These criticisms have not prevented Pascoe’s work from being showered with awards, aggressively promoted by the leftist media (prompting sales of over 250,000 copies) and cited as a valid historical source in textbooks used in Australian schools. One such textbook, citing Pascoe, falsely claims, for example, that Aborigines “actively managed the land in complex ways and so were not nomadic hunters-gatherers.”[4] Another textbook tells students:

Over 30,000 years ago, Aboriginal and Torres Strait Islander peoples were baking bread in Australia. They developed this skill alongside their ability to harvest seeds and grains. Historian Bruce Pascoe says this makes them the world’s oldest bakers – they were baking 15,000 years before the next known bakers, the ancient Egyptians. How do we know this? One way is through the research of historians like Pascoe. Pascoe has written a lot about how they developed farm practices around Australia. These practices enabled them to settle in specific regions, and rely less on hunting and foraging. They were able to manage the land to create food for their communities.[5]

Such dishonesty is symptomatic of how Aboriginal history is taught in Australian schools. Students are fed a romanticized view devoid of any criticisms. Because the culture of Australia’s Aborigines was the most primitive in the world – they remained Stone Age hunter-gatherers right up until contact with Europeans – the focus, in recent years, has been to stress the opposite: how “sophisticated” and “complex” Aboriginal societies and culture were (and supposedly remain) today.

A sampling of school history textbooks reveals that, while offering abundant criticisms of Europeans and European culture, authors flatly refuse to offer any criticisms whatever of Aboriginal culture and society. Instead, Aborigines are lavished with unwarranted praise for the supposed complexity and sophistication of their culture. “First Nations Peoples of Australia” (always capitalized) were, it is insisted, “highly skilled in dealing with environmental challenges,” were “advanced cultures with considerable populations,” had “complex political, social and legal structures,” were “well fed, fitter and probably healthier than their European counterparts,” and developed “sophisticated farming and food-production methods.” They were also the world’s first astronomers: “They used the stars to create complex seasonal calendars, which included details on the position of the stars and constellations.”[6] Unfortunately for those students interested in learning about the exact nature of these “complex” structures, such concepts are declared “sacred” and, consequently, “They can only be shared with the initiated, and cannot be described in a textbook.”[7]

While the early British leaders of the Australian colonies receive scant praise and abundant moral censure, the same textbooks laud the “great Genghis Khan” as “a brilliant, merciless leader who built a vast empire, slaughtering millions in his quest to rule the world.” The Mongol leader’s “determination to succeed combined with a charismatic personality, intelligence, courage and ruthlessness” saw him “lead his ferocious Mongol army on the largest military expansion in history.” The Mongols are commended for having “fostered cultural development in the arts, ensured peace among their peoples, respected different cultures and religions, and improved trade.”

Genghis Khan is granted the epithet of “great” despite the fact his “troops killed many and used the most brutal tortures imaginable,” and the “more resistance they encountered from an opponent, the more horrible the treatment the opponent received from the Mongol army.” In fact, we are told:

Genghis Khan’s cruelty was unprecedented. At the battle of Kalka River in 1223, the Mongol army defeated the Russian forces, wiping out 90 per cent of the soldiers. Mstislav of Kiev and his army retreated and surrendered in return for their safe treatment. Once they surrendered, however, the Mongol army slaughtered the Russian force. They executed Mstislav of Kiev and buried the remaining noble prisoners alive under a victory platform, enjoying a victory feast on top of them as the nobles suffocated beneath them.[8]

None of this prevents Genghis Khan and the Mongols (as a non-White group) from receiving vastly more acclaim (and less moral censure) than the European explorers, founders and leaders of the Australian nation. When the British arrived in Australia in the late eighteenth century these benighted fools purportedly “failed to recognise that the First Nations Peoples of Australia were advanced cultures who actively managed the land.” Aborigines are also (laughably) said to have been more socially progressive than the British. One textbook informs students that “British Women in the colonial period were treated as second-class citizens. … Women were expected to obey their husbands and to bear children. In contrast, the women of the First Nations of Australia held equal status and power in their communities from the distant past until today.”[9]

In reality, Aboriginal societies were, prior to and after contact with Europeans, extremely abusive to women and children and generally violent. In 1995, paleopathologist Stephen Webb published his analysis of 4,500 individuals’ bones from mainland Australia going back 50,000 years. These bone collections were at the time being handed over to Aboriginal communities for re-burial, which stopped any follow-up studies.

He found highly disproportionate rates of injuries and fractures to women’s skulls, with the injuries suggesting deliberate attack and often attacks from behind, perhaps from domestic squabbles. In the tropics, for example, female head injury frequency was about 20–33%, versus 6.5–26% for males. The most extreme results were on the south coast, from Swanport and Adelaide, with female cranial trauma rates as high as 40–44%—two to four times the rate of male cranial trauma. In desert and south coast areas, 5–6% of female skulls had three separate head injuries, and 11–12% had two injuries.[10]

The high rate of injuries to female heads was very different from the results from studies of other peoples. These findings, according to anthropologist Peter Sutton, confirm that serious armed assaults were common in Australia over thousands of years prior to the arrival of Europeans.[11]

From 1788, Europeans arriving in Australia were shocked at the extreme physical violence Aboriginal men inflicted on their women. Watkin Tench, a British marine officer who arrived on the First Fleet, noticed a young woman’s head “covered by contusions, and mangled by scars.” She had a spear wound above her left knee caused by a man who dragged her home to rape her. Tench wrote: “They are in all respects treated with savage barbarity; condemned not only to carry the children, but all other burthens. They meet in return for submission only with blows, kicks and every other mark of brutality.”[12] Tench observed that when an Aboriginal man “is provoked by a woman, he either spears her, or knocks her down on the spot; on this occasion he always strikes on the head, using indiscriminately a hatchet, a club, or any other weapon, which may chance to be in his hand.” British soldier William Collins recounted how “We have seen some of these unfortunate beings with more scars upon their shorn heads, cut in every direction, than could be well distinguished or counted.”[13]

In 1802 an explorer in the Blue Mountains in New South Wales wrote how, for a trivial reason, an Aboriginal “took his club and struck his wife’s head such a blow that she fell to the ground unconscious. After dinner … he got infuriated and again struck his wife on the head with his club, and left her on the ground nearly dying.”[14] In 1825, the French explorer Louis-Antoine de Bougainville observed that “that young girls are brutally kidnapped from their families, violently dragged to isolated spots and are ravished after being subjected to a good deal of cruelty.”[15]

George Robinson observed in the 1830s that Aboriginal men in Tasmania “courted” their women by stabbing them with sharp sticks and cutting them with knives prior to rape.[16] A contemporaneous account by an ex-convict named Lingard noted that: “I scarcely ever saw a married woman, but she had got six or seven cuts in her head, given by her husband with a tomahawk, several inches in length and very deep.”[17] Explorer Edward John Eyre similarly observed that “women are often sadly ill-treated by their husbands and friends. … They are frequently beaten about the head, with waddies [clubs], in the most dreadful manner, or speared in the limbs for the most trivial offences. … Few women will be found, upon examination, to be free from frightful scars upon their head, or the marks of spear wounds about the body. I have seen a young woman, who, from the number of these marks, appeared to have been riddled with spear wounds.”[18]

None of these accounts are included in any of the history textbooks currently used in Australian schools. Also conspicuously absent is one of the best primary sources we have for understanding Aboriginal social and cultural practices around the time of European colonization: the account of William Buckley, who lived for over three decades with an Aboriginal tribe around Port Phillip Bay in present-day Victoria in the early nineteenth century. Buckley witnessed constant raids, ambushes and massacres and noted how, in night raids, the Aboriginal tribes he encountered “destroyed without mercy men, women and children.” Buckley also described the practice of cannibalism between the warring tribes of the area, including the practice of eating flesh from the legs of slain warriors which “was greedily devoured by these savages.” Buckley says in one tribal battle he lost his brother-in-law and the man’s wife, along with their blind son, who was then roasted and eaten. He mentions their practice of mortuary cannibalism for love, relating that “they eat also the flesh of their own children to whom they have been much attached should they die a natural death.”

They have a brutal aversion to children who happen to be deformed at their birth. I saw the brains of one dashed out at a blow, and a boy belonging to the same woman made to eat the mangled remains. The act of cannibalism was accounted for in this way. The woman at particular seasons of the moon, was out of her senses; the moon—as they thought—having affected the child also; and certainly it had a very singular appearance. This caused the husband to deny his being the father, and the reason given for making the boy eat the child was, that some evil would befall him of he had not done so.[19]

Such accounts are assiduously hidden from Australian schoolchildren, and Jewish anti-White activists like the late Colin Tatz flared up indignantly when anyone dared to publicly reference Buckley’s detailed eyewitness description of Aboriginal cannibalism. Tatz falsely insisted that “we do not have a single eyewitness account of Aboriginal cannibalism” and when the Australian politician Pauline Hanson referred to the Aboriginal practice of cannibalism, he equated it with “the blood libel against the Jews,” angrily claiming “the Hanson vilification about cannibalism is not of the same magnitude or consequence, but it is very much in the same genre.”[20]

Noting that extreme violence against women and children in Aboriginal communities has a venerable history, and is currently at “catastrophic levels,” Stephanie Jarrett notes that: “It is important to acknowledge [the] link between today’s Aboriginal violence and violent, pre-contact tradition, because until policymakers are honest in their assessment of the causes, Aboriginal people can never be liberated from violence. … Deep cultural change is necessary, away from traditional norms and practices of violence.”[21] Aboriginal woman Bess Price, in her forward to Jarrett’s book pointed out that “my own body is scarred by domestic violence” and noted that “Aboriginal people have to acknowledge the truth. We can’t blame all of our problems on the white man.”[22]

The “Genocide” Charge

Unlike Price, the authors of all the textbooks currently used in Australian schools are content to blame all Aboriginal problems on Europeans whom they charge with “genocide.” Students are informed in one text book that while previous generations of historians (i.e., the rational ones who weren’t slaves to today’s regnant anti-White ideology) used words like “settled, settlement and settler” to describe the arrival of Europeans in Australia, modern (woke) historians much prefer “words such as colonist and invader.” These modern historians, we are informed, also “use the word genocide to describe the experience of First Nations Peoples of Australia.”[23]

Today’s anti-White historians (and the activist authors of school textbooks) straddle a muddy line between contradictory narratives: on the one hand we are told that British settlers sneakily (and immorally) “stole” the land of the indigenous peoples, while, at the same time, the British arrival in Australia is characterized as an “invasion.” Yet if we accept the “invasion” thesis, then it follows that Australian territory was conquered in a war (and not stolen) by the British — just as warring Aboriginal tribes conquered each other’s territory.

Brainwashed self-hating Whites enthusiastically pushing Jewish activist narratives

There has even been a proposal by the current Labor government to include an exhibit for Aboriginal victims of the “Frontier Wars” at the Australian War Memorial in Canberra. By thereby formalizing the notion of a war between Aborigines and Europeans, Aboriginal activists are inadvertently undermining the long-cherished notion of “stolen land” and its propagandistic utility. The Australian War Memorial Act 1980, under which the memorial operates, is clear that the memorial is dedicated only to those who “died in active service in war or in warlike operations by members of the defence force,” which “includes any naval or military force of the crown.” It is certainly not to remember victims of crimes, reprisals and acts of self-defense by Whites, who were primarily pastoralists. Andrew Bolt makes the point that if the memorial is “so keen to honour Aborigines who died fighting for their tribes, then why include only those who died fighting whites? Why not include the many more who died in wars with other Aboriginal tribes?” He notes how:

Tribal warfare was relentless. William Buckley recalled a corroboree with another tribe ended in a fight that killed 20 people. Shortly afterwards, two boys of his tribe were killed. Then three women and an unspecified number of “boys” died in a war with five other tribes. Much later Buckley’s tribe lost at least two women and a man in another battle, but that night ambushed the enemy camp and killed three of theirs. The other tribe then fled, leaving its wounded “to be beaten to death by boomerangs”, with the bodies then “mutilated in a shocking manner” and cooked. And on it went. Multiply the experience of this one tribe by the 500 others. As historian Geoffrey Blainey has noted, the death rates in tribal wars were in some areas clearly worse than what Europeans suffered in their world wars.

All currently-used history textbooks in Australian schools charge Europeans with “genocide” against the Aborigines. As I have previously discussed, the origins of this “genocide” charge can be traced to a coterie of Jewish academics and intellectuals including, most prominently, Latrobe University historian Tony Barta and the late Sydney University genocide studies professor and “anti-racism” crusader Colin Tatz. In collaboration with Winton Higgins, Anna Haebich, and A. Dirk Moses, these Jewish intellectual activists succeeded in ensuring that “genocide is now in the vocabulary of Australian politics.” The word “genocide” was first used regarding Australia’s Aborigines by Barta at an academic conference in 1984 in a presentation entitled “After the Holocaust: Consciousness of Genocide in Australia” where he proclaimed that “genocide had indeed occurred here.”[24] For Barta, a laudable focus on “the Holocaust” had “inhibited consciousness of the violent past that had enabled us to meet on ground named after the colonial secretary, Lord Sydney. The question was equally suppressed where I had settled with my family, the city named after Lord Melbourne.”[25]

The policies of the British administrators of the Australian colonies of the late-eighteenth and nineteenth centuries and those of Australian state and federal governments in the twentieth century, cannot, by any objective standard, be regarded as “genocidal” as the term was defined by Raphael Lemkin, the Polish-Jewish jurist who coined it in 1944. The problem for anti-White activists has been that Lemkin’s definition, subsequently adopted by the UN, relies heavily on “intent to destroy,” which has proved problematic in an Australian context where, “without being able to prove intent on behalf of the colonial administration, the case for genocide is weak.”[26] Barta, therefore, simply redefined “genocide” to make it encompass the totality of European colonial societies like Australia. His redefinition was “a way of obviating the centrality of state policy and premeditation” embedded in Lemkin’s ‘hegemonic intentionalist’ definition of genocide.”[27]

Barta’s redefinition of genocide enabled him to conclude that “Australia — not alone among the nations of the colonized world — is a nation founded on genocide.” He advocates this message “be the credo taught to every generation of schoolchildren—the key recognition of Australia as a nation founded on genocide.”[28] And, as mentioned, the intellectual activism of Barta and others has succeeded in embedding this ahistorical notion in school curricula and textbooks where White Australian children are encouraged to loathe their race, their ancestors and to disregard their incredible achievements. The Sydney Jewish Museum is proudly playing its part in training Australian teachers “not only about the Holocaust” but also about “the Australian genocide.”[29]

Recalling how he was inspired by Barta’s genocide thesis, the late Jewish academic and activist Colin Tatz claimed it “set my wheels going about seeing not parallels or analogies but echoes of the Holocaust here — at the very least making me realize that genocide doesn’t have to be a sharp annihilatory episode confined to 1939 to 1945.”[30] For Tatz, Barta’s presentation was an “inspirational moment and one that became central to my life thereafter.”[31] Embracing and weaponizing the utterly bogus notion of the “Stolen Generations,” Tatz claimed that as a result of “the public’s first knowledge of the wholesale removal of Aboriginal children, the dreaded ‘g’ word is firmly with us,” affirming that the “purpose of my university and public courses” is “to keep it here.”[32] According to Tatz, White people who rejected his “genocide” label exhibited psychological disturbances manifested in “paroxysms, ranging from upset to extreme angst to even more extreme anger, when the (literal) spectres of genocide appear as facets of their proudly democratic histories.”[33]

Inevitably, Barta and Tatz likened rejection of, or even ambivalence toward, their assertion that “Australia is a nation built on genocide” to “Holocaust denial.” Here they were joined by fellow Jewish academic and leading proponent of the “Stolen Generations” myth, Professor Robert Manne. Former editor in chief of The Australian, Chris Mitchell, noted Manne’s penchant for “manipulation of the idea of the Holocaust for political advantage, particularly in the Stolen Generations debate,” observing “this Holocaust tactic, like the related use of the word ‘denier,’ is a simple trick to undermine an opponent’s moral position when a polemicist has little intellectual case.”[34] In levelling the “genocide” charge against White Australians, these Jewish activists seek to exert the kind of psychological leverage used so effectively against Germans, who, as Tatz noted, are “weighed down by the Schuldfrage (guilt question)” to such an extent that “guilt, remorse, shame permeate today’s Germany.”[35]

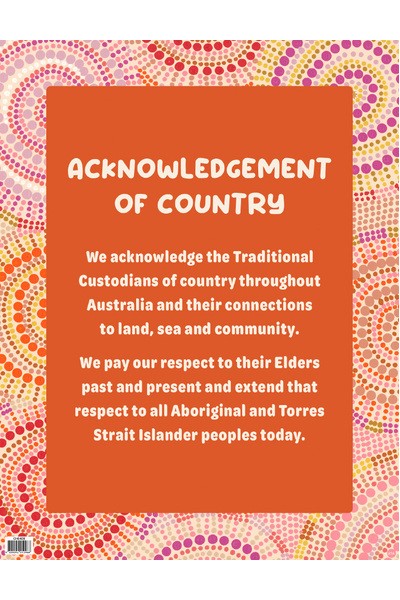

In addition to this genocide charge, other important parts of the psychological leverage exerted against White Australians are the (now ubiquitous) ceremonial practices known as “Welcome to Country” and “Acknowledgement of Country.” Replacing Christian prayer, these solemn genuflections to the sanctity of Aboriginal people and their culture now feature at the commencement of all public events. Welcome to Country was invented out of whole cloth by the Aboriginal actors Richard Walley and Ernie Dingo in 1976. Despite the lack of any real evidence, some Aboriginal activists allege (relying on Aboriginal oral tradition) that the practice can be traced back thousands of years. We are supposed to take such claims seriously despite the fact that such hearsay evidence is considered unreliable and is therefore inadmissible as evidence in all Australian courts.

Regardless of origin, “Welcome to Country” and “Acknowledgement of Country” have exploded in observance and become a potent symbol of the new secular religion of Aboriginal worship and enforced White penitence. Some jurisdictions, such as New South Wales, have made Welcome to Country (or, failing that, Acknowledgement of Country) mandatory at all government-run events. It was first introduced into the Federal Parliament in 2008 and now forms a regular element of Australian political process. The Acknowledgement of Country is touted by activists as a way “any person can show awareness and respect for Aboriginal culture and heritage and the ongoing relationship the traditional custodians have with the land. … It is a demonstration of respect dedicated to the traditional custodians of the land (or sea) where the event, meeting, school function or conference takes place.” In reality, the practice is about political correctness, virtue-signaling and fostering a culture of White abasement.

The new civic religion of Aboriginal worship has infiltrated corporate Australia via compulsory diversity training — pushed under the threat of people’s livelihoods. It is manifested in scrupulous and ubiquitous observance of Welcome to Country and Acknowledgment of Country (all QANTAS passengers are now subjected to it when landing at any Australian airport), and in the fetish for featuring Blacks of all kinds in advertising (in a nation with a still negligible Black population). It is also expressed in the prominent use of Aboriginal art in corporate headquarters and websites.

It is hardly surprising that, in response to such practices, the diffusion of bogus anti-White historical narratives in Australian schools, and the raft of financial and professional incentives available to Aboriginal people today, we are seeing a sharp increase in the number of White Australians identifying as Black. The spectacular professional rise of individuals like Bruce Pascoe only demonstrates the rich rewards that can flow from shedding one’s White identity in contemporary Australia.

Brenton Sanderson is the author of Battle Lines: Essays on Western Culture, Jewish Influence and Anti-Semitism, banned by Amazon, but available here.

[1] Sutton, Peter; Walshe, Keryn (2021). Farmers or Hunter-Gatherers? The Dark Emu Debate. Melbourne: Melbourne University Publishing.

[2] Keen, Ian (2021). “Foragers or Farmers: Dark Emu and the Controversy over Aboriginal Agriculture”. Anthropological Forum. 31: 106–128.

[3] Taylor, Paige (23 June 2021). “Darker issues at play over Bruce Pascoe’s Dark Emu”. The Australian.

[4] Adcock, M., DeFanti, A. Eggleston, T., Osbourne, D. Polatidis, D., Keith Pratt, A., Ritchie, L., Cambridge Humanities for Victoria 9 (Cambridge University Press: Port Melbourne, 2020), 20.

[5] Adcock, M., DeFanti, A., Casey, J., Driscoll, B., Eggleston, Frigo, N., Middlebrook, Y., Polatidis, D., Keith T., Keith Pratt, A., Cambridge Humanities for Victoria 7 (Cambridge University Press: Port Melbourne, 2020), 7, 6.

[6] Ibid., 20.

[7] Lawless, B., Green, D., O’Brien, P., Shephard, N., Van Weringh, I., Fricker, A., Good Humanities 9 (Matilda Education: Fitzroy, Victoria, 2021), 9, 62.

[8] Lawless, B., O’Leary, D., Van Noorden, P. Good Humanities (Matilda Education: Fitzroy Victoria, 2021), 106.

[9] Lawless et al., Good Humanities 9, Op cit., 9, 90.

[10] Tony Thomas, “The long history of Aboriginal violence – Part II,” Quadrant Online, May 7, 2013. https://quadrant.org.au/opinion/bennelong-papers/2013/05/the-long-bloody-history-of-aboriginal-violence/

[11] Ibid.

[12] Nowra, Bad Dreaming: Aboriginal Men’s Violence Against Women & Children (Melbourne: Pluto Press, 2007), 10.

[13] Peter Sutton, The Politics of Suffering: Indigenous Australia and the End of the Liberal Consensus (Melbourne: University of Melbourne Press, 2009), 100.

[14] Nowra, Bad Dreaming, 13.

[15] Joan Kimm, A Fatal Conjunction: Two Laws Two Cultures (Sydney: Federation Press, 2004), 76.

[16] Nowra, Bad Dreaming, 12.

[17] Ibid., 12.

[18] Stephanie Jarrett, Liberating Aboriginal People from Violence (Victoria: Ballan, 2013), 123.

[19] William Buckley, The Life and Adventures of William Buckley: Thirty-Two Years a Wanderer Amongst the Aborigines of the Then Unexplored Country Round Port Phillip, Now the Province of Victoria (Hobart: Archibald MacDougall, 1852), 66-7.

[20] Raphael Israeli, The Blood Libel and Its Derivatives: The Scourge of Anti-Semitism (London: Routledge, 2017), 4.

[21] Jarrett, Liberating Aboriginal People from Violence, 1.

[22] Ibid., 291.

[23] Lawless et al., Good Humanities 9, op cit., 61.

[24] Colin Tatz, Human Rights and Human Wrongs: A Life Confronting Racism (Clayton, Victoria; Monash University Publishing, 2015), 251.

[25] Tony Barta, “Realities, Surrealities and the Membrane of Innocence,” In: Genocide Perspectives: A Global Crime, Australian Voices, Ed. Nikki Marczak & Kirril Shields (Sydney: UTS ePress, 2017), 161.

[26] A. Francis Johnson, Australian Fiction as Archival Salvage: Making and Unmaking the Postcolonial Novel (Boston: Brill Rodopi, 2016), 198.

[27] A. Dirk Moses, “Genocide and Settler Society in Australian History” In: Genocide and Settler Society: Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History, Ed. A. Dirk Moses (Sydney: Berghahn Books, 2004), 26.

[28] Ibid., 238; 174.

[29] George Newhouse, “Standing up for the Aboriginal community,” The Australian Jewish News, October 26, 2017. https://www.jewishnews.net.au/standing-up-for-the-aboriginal-community/70424

[30] Tatz, Human Rights and Human Wrongs, 251-52.

[31] Colin Tatz, Australia’s Unthinkable Genocide (Xlibris; 2017), 499.

[32] Colin Tatz, With Intent to Destroy: Reflecting on Genocide (London; Verso, 2003), xvi.

[33] Tatz, With Intent to Destroy, xiii; xvi.

[34] Chris Mitchell, “A critic untroubled by facts who seeks to silence dissent,” The Australian, September 17, 2011.

[35] Colin Tatz, Australia’s Unthinkable Genocide (Xlibris; 2017), 3009.

A

A