Partea a 3-a – ultima – April 14, 2023 – in Featured Articles, Western Culture

de Brenton Sanderson;

Original here

Jacques Derrida

Mergi la Partea 1.

Dada și deconstrucția ca vectori de atac al evreilor

O ultimă moștenire distructivă a Dada și una care merită mai multă atenție este modul în care antiraționalismul său a prefigurat deconstrucția lui Jacques Derrida ca o mișcare intelectuală evreiască aliniată împotriva civilizației occidentale. Paralelele dintre Dada și Deconstrucție au fost remarcate de numeroși savanți. Robert Wicks observă cât de puternic rezonează Dada „cu concepția definitiv poststructuralistă a deconstrucției avansată de Jacques Derrida în anii 1960.”[i]

Pegrum notează, de asemenea, „legatura puternică dintre Dada și teoria artistică postmodernă, cel mai evident punct de contact fiind cu opera lui Derrida.”[ii] Criticul literar Frank Kermode urmărește, de asemenea, deconstrucția din influențele Dada, în timp ce Richard Sheppard îi consideră pe poststructuraliști „ca fiind mai introvertiți, mai puțin politizați [o afirmație dubioasă] și mai puțin carnavalești ai tăticilor lor Dada”. [iii]

Pentru dadaiști, civilizația europeană a constat dintr-un „amalgam generator de alienare de gândire raționalistă, știință și tehnologie care a aderat la păstrarea ordinii, sistematicității și metodicității”. Ei credeau ferm că „valorile culturale europene nu merită păstrate.” [iv]

Tzara a declarat odată că „logica este întotdeauna falsă”, iar un concept de bază în gândirea sa a fost „atâta timp cât facem lucrurile așa cum credem că le-am făcut cândva”, nu vom putea realiza nici un fel de societate trăibilă.”[v]

Dadaiștii celebri „au scuipat în ochii lumii”, înlocuind logica și bunul simț cu absurdul și sfidarea.[vi] Chiar și cuvântul „Dada” însuși, sugerând impulsuri de bază și comportament copilăresc, a fost în mod conștient absurd, chiar și batjocoritor și un imn subversiv de rezistență la un discurs mai complet instrumentalizat și o raționalitate disciplinată.

A ridiculizat încrederea occidentală în „autonomia eului rațional și eficacitatea rațiunii”. Dadaiștii au denunțat concepția occidentală post-Renaștere despre realitate, care „a presupus că lumea a fost organizată conform unor legi inteligibile din punct de vedere uman” și „au condamnat „culturile burgheze” care atenuează determinarea de a stabiliza și clasifica toate fenomenele.”[vii]

Dadaiștii chiar au criticat „raționalitatea și formalismul excesiv” al cubismului, în special în perioada sa analitică.[viii] În mai 1922, la o înmormântare simulată pentru Dada, Tzara a proclamat: „Dada este un microb virgin care pătrunde cu insistența aerului. în toate acele spații pe care rațiunea nu a reușit să le umple cu cuvinte și convenții.”[ix]

Dickerman notează cum: „Rezistența la sensul fix” a rămas o caracteristică cheie a Dada.[x] Godfrey observă, de asemenea, că: „În inima Dada”. a fost o critică implicită a limbajului ca presupus transparent.”[xi]

Dada a acționat ca o punte între modern și postmodern, anticipând deconstrucția lui Derrida și analiza puterii lui Michel Foucault, care, la fel ca Dada, a atacat noțiunea de adevăr obiectiv care fusese piatra de temelie a gândirii occidentale și a producerii cunoștințelor încă din perioada Iluminismului.

Pentru a deconstrui cultura occidentală, Derrida a trebuit să identifice un defect fundamental cu ea – despre care a decis că era „logocentrismul” acesteia.

Prin aceasta, el a vrut să spună că cultura occidentală a privilegiat vorbirea față de cuvântul scris (o afirmație dubioasă) și că se bazează pe credința falsă că lumea este într-adevăr așa cum o descriu conceptele noastre (adică, în conformitate cu realismul filozofic).

Ca și Barthes și Foucault, Derrida a folosit nominalismul (concepția conform căreia conceptele nu sunt altceva decât artefacte umane care nu au nicio legătură cu lumea reală) pentru a deconstrui și a submina realismul occidental. Făcând acest lucru, el a imitat abordarea dadaiștilor:

Din respingerea lor a credinței în progres, în natura îmblânzită și în omul rațional, a rezultat că dada ar trebui să pună la îndoială puterea limbajului, a literaturii și a artei de a reprezenta realitatea.

Informațiile pe care simțurile le-au comunicat oamenilor erau înșelătoare, chiar și ideile despre „personalitatea” individuală și despre lumea exterioară erau evazive și incoerente. Cum ar putea limbajul, prin definiție un instrument de comunicare publică, să facă altceva decât să deformeze și să trădeze caracterul autentic al vieții ca o secvență discontinuă de experiențe imediate?

Dada au răspuns că cuvintele sunt simple ficțiuni și că nu există nicio corespondență între structurile limbajului și cele ale realității. Astfel, credința în ordinea în care puterea unei limbi comune, moștenite, a fost inculcată a fost iluzorie.[xii]

Pentru a ataca realismul occidental, Derrida și dadaiștii au împrumutat de la lingvistul elvețian Ferdinand de Saussure noțiunea de „diferență” – pe care Saussure a folosit-o pentru a desemna natura arbitrară a semnelor lingvistice.

Nu contează ce semne folosim pentru a însemna „noapte” și „zi”; ceea ce contează este că folosim semne pentru a semnala o anumită diferență, iar această proprietate structurală a fost, pentru Saussure, adevăratul purtător al sensului. Francezul différer înseamnă și a amâna, în sensul de amânat, și pe această bază etimologică de coincidență Derrida a decis că Saussure a dovedit definitiv că sensul este întotdeauna amânat de text.

Consecința este că procesul de semnificație este ceva care nu începe niciodată: sau mai degrabă, dacă și când începe sensul este o decizie umană arbitrară. Textele nu au un singur sens autoritar: mai degrabă, există un „joc liber de sens” și orice merge.

În consecință, suntem eliberați de sens. Mai mult, textul este „emancipat de autor”.

Odată scris, autorul dispare și un text devine un artefact public. Este pentru noi să decidem ce înseamnă textul și suntem liberi să hotărâm după bunul plac și, din moment ce „toată interpretarea este o interpretare greșită”, nicio lectură specială nu este privilegiată.[xiii]

Sheppard notează că: „Derrida, dinamizând modelul lui Saussure al semnului, vede umanitatea prinsă într-un flux nesfârșit de textualitate în care semnificațiile se fracturează și se recombină perpetuu. În consecință, el concluzionează că nu există nimic în afara textului.”[xiv]

Sub deconstrucția lui Derrida „începe astfel să apară treptat un nou text, dar și acest text este în subtilă variație cu el însuși, iar deconstrucția continuă în ceea ce ar putea fi infinit. regresul lecturilor dialectice.”[xv]

În timp ce Derrida s-a pozat ca un intelectual parizian de stânga, un secularist și un ateu, el a descins dintr-un lung șir de cripto-evrei și s-a identificat în mod explicit ca atare: „Sunt unul dintre acei marrani care nu mai spun că sunt evrei nici măcar în secretul propriilor inimi.”[xvi]

Derrida s-a născut într-o familie de evrei sefarzi care a emigrat în Algeria din Spania în secolul al XIX-lea. Familia lui era cripto-evrei care și-au păstrat identitatea evreiască timp de 400 de ani în Spania în perioada Inchiziției. Derrida și-a schimbat prenumele în francezul creștin care sună „Jacques” pentru a se integra mai bine în scena franceză.

Mai mult, și-a dus cripto-iudaismul în mormânt: Când Derrida a fost înmormântat, fratele său mai mare, René, a purtat un tallit la cimitirul francez suburban și și-a recitat Kaddish-ul în interior, deoarece Jacques nu ceruse rugăciuni publice. Această abordare discretă, extrem de personală, dar semnificativă din punct de vedere emoțional și spiritual, a recunoașterii iudaismului lui Derrida pare emblematică pentru acest gânditor complex, imperfect, dar valoros nuanțat.[xvii]

Derrida a fost un cripto-evreu până la sfârșit, chiar și-a instruit familia să participe la șaradă. Kevin MacDonald notează motivul evident: „Din punct de vedere intelectual, ne întrebăm cum ar putea fi un postmodernist și un evreu devotat în același timp. Consecvența intelectuală ar părea să necesite ca toate identificările personale să fie supuse aceleiași logici deconstructive, cu excepția cazului în care, desigur, identitatea personală în sine implică ambiguități profunde, înșelăciune și autoînșelăciune.”[xviii]

În caietele sale, Derrida subliniază centralitatea problemelor evreiești în scrisul său: „Circumcizie, asta este tot ce am vorbit vreodată”. Experiența sa de antisemitism în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în Algeria a fost traumatizantă și a dus la o conștiință profundă a propriei sale origini evreiesti. A fost exclus de la școală la vârsta de 13 ani, sub guvernul de la Vichy, din cauza limitelor oficiale ale numărului de studenți evrei, descriindu-se ca „un evreu negru și foarte arab, care nu a înțeles nimic despre asta, căruia nimeni nu i-a dat niciodată cel mai mic motiv, nici părinții, nici prietenii săi.”[xix]

Mai târziu, în Franța, „suferința sa atenuat. Am crezut naiv că antisemitismul a dispărut. … Dar în timpul adolescenței, a fost tragedia, a fost prezent în orice altceva.” Aceste experiențe l-au determinat pe Derrida să dezvolte „o aptitudine epuizantă de a detecta semne de rasism, în configurațiile sale cele mai discrete sau dezaprobările sale cele mai zgomotoase.”[xx]

Caputo notează modul în care activismul etnic evreiesc stă la baza deconstrucției lui Derrida: Ideea din spatele deconstrucției este de a deconstrui funcționarea unor state naționale puternice cu politici puternice de imigrare, de a deconstrui retorica naționalismului, politica locului, metafizica pământului natal și a limbii natale. … Ideea este de a dezarma bombele… de identitate pe care statele-națiune le construiesc pentru a se apăra împotriva străinului, împotriva evreilor și arabilor și a imigranților,… toți… sunt cu totul alți.

Spre deosebire de afirmațiile criticilor mai neglijenți ai lui Derrida, pasiunea deconstrucției este profund politică, deoarece deconstrucția este un discurs necruțător, chiar dacă uneori indirect, despre democrație, despre o democrație viitoare. Democrația lui Derrida este o politică radical pluralistă care rezistă terorii unei unități organice, etnice, spirituale, a legăturilor naturale, native ale națiunii (natus, natio), care macină în praf tot ceea ce nu este o rudă de genul conducător și genul (Geschlecht).

El visează la o națiune fără închidere naționalistă sau nativistă, la o comunitate fără identitate, la o comunitate non-identică care nu poate spune eu sau noi, căci, până la urmă, ideea însăși a unei comunități este să ne întărim (munis, muneris) pe noi înșine. în comun împotriva celuilalt. Opera sa este condusă de sentimentul pericolului desăvârșit al unei comunități identitare, al spiritului „noi” din „Europa creștină” sau al unei „politici creștine”, compuși letali care înseamnă moartea arabilor și evreilor, pentru africani. și asiatici, pentru orice altceva.

Suspinul acestui spirit creștin european este un aer letal pentru evrei și arabi, pentru toți les juifs [adică evreii ca alții prototipi], chiar dacă se întorc la tatăl Avraam, un mod de a-i gaza atât conform scrisorii și spiritului.[xxi]

Preocupările sociologice ale lui Derrida (și soluțiile sugerate) le-au replicat pe cele ale lui Tristan Tzara.

Sandqvist leagă revolta profundă a lui Tzara împotriva constrângerilor sociale europene direct de identitatea sa evreiască și de furia lui față de persistența antisemitismului. Pentru Sandqvist, tratarea evreilor în România a alimentat revolta liderului Dada împotriva civilizației occidentale.

Bodenheimer notează că: Ca evreu, Tzara a avut multe motive să pună sub semnul întrebării așa-numitele adevăruri și raționalizări dezastruoase ale gândirii europene, un rezultat al căruia a fost Primul Război Mondial – discriminarea evreilor de secole fiind un altul. … El provenea dintr-un mediu în care argumentele jingoiste și antisemite le reproșau de mult evreilor că foloseau un limbaj impur, falsificat, de la exemplele timpurii din secolul al XVI-lea… până la argumentele intelectualilor români din vremea lui Tzara, care atacau evreii ca „străini” importând „idei bolnave” în literatura şi cultura română.

[Tzara, în consecință] încearcă să demascheze limbajul în sine ca o construcție care își trage valoarea și, uneori, pretenția de superioritate, dintr-un concept egal construit de identități și valori. În sine, toate limbile sunt egale, dar egale în diferențele lor. Această revendicare a dreptului la egalitate în timp ce susține diferența este revendicarea de bază a evreilor la o societate seculară.

Dar popoarele europene, fie că mai întâi din motive religioase sau mai târziu din motive naționaliste, nu au reușit niciodată să înțeleagă efectiv acest drept, cu atât mai puțin să-l acorde societăților minoritare[xxii].

Unul dintre catalizatorii dizolvării Dada la Paris a fost îngrijorarea liderului suprarealist André Breton că nihilismul lui Dada a reprezentat o amenințare pentru „procesul de salubrizare intelectuală” care a devenit necesar odată cu ascensiunea fascismului.[xxiii]

Evident, este nevoie de un criteriu de adevăr întemeiat pe realism pentru a combate ideile fasciste. Boime susține, de asemenea, că dadaiștii în „atacul lor asupra iluminismului și liberalismului burghez de la Zurich și apoi la Berlin au jucat în cele din urmă în favoarea fasciștilor și naționaliștilor de dreapta. Deși aceste din urmă grupuri au condamnat spectacolul dadaist și gândirea modernistă, respingerea de către Dada a politicii parlamentare și a instituțiilor democratice a ajutat la deschiderea drumului pentru atacul direct al nazismului asupra idealurilor umanitare.”[xxiv]

Derrida a fost criticat în mod similar de unii evrei, deoarece scrierile sale „duc la „nihilism”, care amenință, în negarea noțiunii de adevăr obiectiv, „să ștergă multe dintre diferențele esențiale dintre nazism și non-nazism””[xxv]. ]

Cu toate acestea, scrierile lui Derrida nu au avut cu siguranță niciun efect asupra puterii industriei Holocaustului și, într-adevăr, unii dintre cei mai mari susținători ai lui Derrida au fost activiști intelectuali ai Holocaustului.

Această stare de lucruri ciudată poate fi explicată prin faptul că pentru unii evrei, precum Derrida, recunoașterea posibilității adevărului obiectiv este periculoasă din cauza posibilității ca adevărul să fie întins împotriva „celuilalt”. În mod similar, pentru dadaiști, principiile raționalității occidentale „au fost considerate a fi extrem de problematice, din cauza conexiunilor sale instrumentale cu represiunile sociale și dominația.” [xxvi]

În consecință, o lume în care adevărul a fost deconstruit este o lume foarte dezirabilă. După cum subliniază Kevin MacDonald în Culture of Critique:

O astfel de lume este sigură pentru iudaism, celălalt prototip, și nu oferă nicio garanție pentru tendințele de universalizare ale civilizației occidentale – ceea ce s-ar putea numi deconstrucție ca de-helenizare sau de-occidentalizare.

Conștiința grupului minoritar este astfel validată nu în sensul că se știe că se bazează pe un fel de adevăr psihologic, ci în sensul că nu poate fi dovedit neadevărat. Pe de altă parte, interesele culturale și etnice ale majorităților sunt „hermeneutizate” și astfel devin impotente — impotente deoarece nu pot servi drept bază pentru o mișcare etnică de masă care ar intra în conflict cu interesele altor grupuri.[xxvii]

Când Școala de la Frankfurt s-a stabilit în Statele Unite, a făcut un efort conștient de a oferi activismului său intelectual evreiesc un aspect „științific” prin strângerea de „date empirice” (cum ar fi cele care au stat la baza Personalității Autoritare) pentru a contesta teoriile științifice existente văzute ca fiind osnice intereselor evreiești (cum ar fi antropologia darwiniană).

Derrida și poststructuraliștii au căutat în schimb (ca evreii din Dada) să discrediteze conceptele amenințătoare subminând noțiunea de adevăr obiectiv care stă la baza întregii gândiri occidentale. La fel ca dadaiștii, poststructuraliștii au decis, dacă nu-ți place puterea dominantă, atunci să te străduiești să-i strici conceptele. Dada a folosit prostii și absurditate pentru a atinge acest scop, în timp ce Derrida și-a dezvoltat metodologia de deconstrucție.

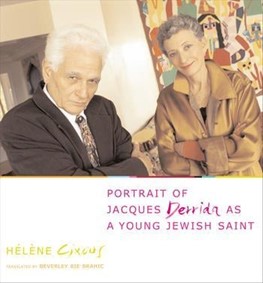

Coperta unei hagiografii evreiești a lui Derrida din 2005

Promovarea individualismului subiectiv

În ciuda diferențelor tactice, un fir etno-politic evreiesc străbate Dada lui Tzara, deconstrucția lui Derrida și teoria critică a școlii de la Frankfurt. Fiecare a încercat să încurajeze individualismul subiectiv pentru a deconecta masele neevreiești de legăturile lor familiale, religioase și etnice – reducând astfel importanța evreilor ca exgrup prototip și slăbind astfel status quo-ul antisemit în cadrul societăților occidentale.

Această încercare de a promova individualismul radical (cel puțin în rândul europenilor) prin criticarea bazei logice a limbajului a fost un obiectiv declarat explicit al Dada, liderul timpuriu al mișcării Hugo Ball declarând că: „Distrugerea organelor vorbirii poate fi un mijloc. de autodisciplină. Când comunicările sunt întrerupte, când orice contact încetează, atunci apar înstrăinarea și singurătatea, iar oamenii se scufundă înapoi în ei înșiși.”[xxviii]

Dickerman observă modul în care utilizarea dadaiștilor a abstracției în artele vizuale și limbajul „lucrează împotriva structurilor de autoritate comunicate prin intermediul limbajul” și că „atacul dadaist asupra „limbajului ca ordine socială” ar contracara socialitatea însăși, producând în schimb o formă productivă de solipsism”.

Dadaistul evreu Hans Richter a declarat limba abstractă a dadaiștilor „dincolo de toate frontierele lingvistice naționale” și a văzut în abstracția dadaistă un nou tip de comunicare „liber de toate felurile de alianțe naționaliste”.[xxix]

Pictorul evreu dadaist Arthur Segal a exprimat o viziune similară, susținând că „principiul compozițional al echivalenței este o încercare de a aboli ierarhiile, astfel încât forțele dominante și subordonate să nu mai existe”.

Hockensmith subliniază că: „Abstracția a oferit astfel lui Segal un mijloc de a teoretiza o lume fără forță autoritară, una în care oamenii și lucrurile ar sta în relație liberă unul cu celălalt.”[xxx]

Tristan Tzara a afirmat în mod similar că: „Dada a propus să elibereze omul de orice sclavie, indiferent de origine, intelectuală, morală sau religioasă.”[xxxi]

Tocmai aceasta a încercat Derrida să facă cu deconstrucția, unde „Tot ce rămâne după aceea este subiectul care poate alege ce să gândească, ce să gândească”. simți și ce să faci, eliberat de constrângeri exterioare și răspunzător față de nimic și față de nimeni.”[xxxii]

Walter Serner (Seligmann)

În cartea sa The Jewish Derrida, academicianul israelian Gideon Ofrat relatează cum, în 1990, Derrida a participat la un simpozion la Torino, Italia, pe tema „Identității culturale europene”.

După ce a absorbit în însăși ființa sa cultura europeană în care fusese crescut, evreul algerian s-a apucat acum să definească „europenismul” prin referire la ororile celui de-al Doilea Război Mondial și nazism și la o analiză a zilelor noastre, cu „ crime de xenofobie, rasism, antisemitism, fanatism religios sau național.”

Probabil că această arhivă l-a determinat pe Derrida să vină cu definiția sa oarecum paradoxală a identității culturale europene: „Caracteristica unei culturi este să nu fie identică cu ea însăși”; cu alte cuvinte, identitatea culturală constă în separarea de sine. Mai mult, cunoașterea propriei identități culturale este condiționată de cunoașterea culturii celuilalt. …

[Derrida] propune simultan o modificare fundamentală a gândirii despre Europa, în termeni de Alteritate non-europeană. Europa se va cunoaște ca fiind Europa dacă va avansa spre ceea ce nu este. … Aici identitatea ta constă în propria ta lepădare de sine, în moartea ta (în identitate). Mai mult, Derrida subliniază o contradicție de bază între căutarea universalității de către cultura europeană și, implicit, sentimentul de exemplaritate: o aroganță națională individuală, care se deosebește de restul lumii.

Este contradicția dintre mesajul valorilor desemnate pentru întreaga lume și pretenția unei societăți de a deține monopolul acelei Evanghelii.

Derrida propune un alt concept: deschiderea Europei către alteritate, către celălalt, extratereștri, ca recunoaștere a culturii Celălalt și adoptarea ei în societate în ansamblu – posibil o propunere pentru deconstrucția Europei, adică un studiu al celuilalt, rădăcina esenței europene și înlocuirea acesteia cu un pluralism de eterogenitate[xxxiii]

În mod clar, deconstrucția a fost o mișcare intelectuală evreiască care a fost o manifestare post-Iluminism (într-adevăr postmodernă) a iudaismului ca strategie evolutivă de grup. Inevitabil, ca și în cazul celorlalte mișcări intelectuale evreiești discutate în Cultura criticii a lui Kevin MacDonald, soluția pentru toate problemele sociale constă în a-i convinge pe europeni să comită sinucidere rasială, națională și culturală prin îmbrățișarea Celuilalt, prin acceptarea diversității rasiale și culturale.

Toate drumurile intelectuale evreiești duc la imigrație în masă în lumea a treia și la multiculturalism.

De asemenea, în mod inevitabil, ca și în cazul școlii de la Frankfurt, bisturiul deconstructiv al lui Derrida nu este niciodată îndreptat împotriva evreilor înșiși sau a Israelului, care se află întotdeauna în afara cadrului de referință critic din punct de vedere cultural.

Astfel, „pluralismul eterogenității” nu este niciodată recomandat ca o modalitate de a deschide Israelul către Alteritate și, prin urmare, ajutând evreii să-și înțeleagă mai bine identitatea „prin avansarea către ceea ce nu sunt”. De ce?

Deoarece scopul acestui exercițiu intelectual este de a găti rațiuni îndoielnice, universaliste din punct de vedere moral, cu suficientă forță persuasivă pentru a-i convinge pe albii să devină complici la propria lor autodistrugere rasială și culturală – promovând astfel obiectivul nedeclarat de a elimina antisemitismul european și făcând întreaga lume occidentală sigură pentru evrei.

Exercițiul lui Derrida de etno-politică evreiască a fost, desigur, preocupat în primul rând de deconstruirea culturii occidentale și a sistemelor de credințe care au susținut civilizația europeană în trecut (de exemplu, creștinismul, naționalismul) și a celor care ar putea fi desfășurate pentru a o salva acum și în viitor, cum ar fi realismul rasial și teoriile evoluționiste ale bazei etnice a conflictului cultural în Occident. În schimb, credințele evreiești șovine care au susținut societățile și cultura evreiască timp de milenii au scăpat de atacul deconstructiv al lui Derrida.

În ceea ce privește poststructuralismul în general, Scruton observă că, de la analiza lui Foucault a cunoașterii ca ideologie a puterii până la „virusul deconstructiv” eliberat în aerul academic de Derrida, „această cultură a repudierii se poate prezenta ca „teorie”, în maniera criticului.

Teoria lui Horkheimer, Adorno și Habermas, dezvoltând „metodologii” grele cu care să scoată din rădăcină semnificațiile secrete ale operelor culturale, să-și expună pretențiile ideologice și să le trimită în trecut.” Cu toate acestea, scopul poststructuraliștilor „nu este cunoașterea în sensul post-iluminist, ci distrugerea vasului în care a fost conținută cunoștințele nedorite.”[xxxiv]

Poststructuralismul și deconstrucția au infestat rapid mediul academic occidental în anii șaptezeci și optzeci, devenind abordări de bază în critica literară, științele umaniste și științele sociale.

Această abordare critică a fost prevestită de dadaiști care, ca răspuns la primul război mondial și la persistența antisemitismului, și-au transformat treptat mișcarea într-un dezgust față de raționalism ca trăsătură definitorie a culturii europene post-iluminism.

Dadaiștii erau foarte conștienți de natura paradoxală a revoltei lor împotriva logicii și rațiunii. Robert Wick observă că „frazele auto-contradictorii se presără în manifestele Dada – fraze care proclamă că totul este fals, că Dada este nimic, că nu există adevăr ultim, că totul este absurd, că totul este incoerent și că nu există logică. Sunt fraze care se prezintă în manifeste ca fiind adevărate, semnificative, coerente și logice, în timp ce neagă tot adevărul, sensul, coerența și logica.”[xxxv]

Dadaiștii au recunoscut că au fost prinși într-o „dublă hermeneutică” prin aceea că au fost obligați să folosească formele societății burgheze pentru a face o critică a acelei societăți. Într-un mod analog, Foucault și Derrida au încercat să dezvolte o „ontologie a prezentului” care să le permită să se „abstragă” din mediul lor cultural.

Caracterul paradoxal și autoinvalidant al acestui demers nu a limitat însă imensa influență pe care o exercitau poststructuralismul și deconstrucția.

Defectul logic din inima întregului edificiu intelectual poststructuralist este pur și simplu ignorat – aceasta fiind aceeași eroare logică săvârșită de Nietzsche atunci când a exprimat opinia că nu există adevăruri, ci doar interpretări.

Fie poziția lui Nietzsche este adevărată – caz în care nu este adevărată, deoarece nu există adevăruri, fie este falsă.

Argumentele centrale ale lui Derrida și Foucault echivalează cu aceeași chestiune făcută mai puțin brusc și, deși și-au prezentat argumentele într-un limbaj pseudo-profund opac pentru a ascunde paradoxul, acesta rămâne totuși.

Foucault și Derrida își datorează reputația intelectuală umflată rolului lor de a acorda autoritate respingerii autorității și angajamentului lor absolut față de imposibilitatea angajamentelor absolute.

Cei care subliniază defectul evident în analiza poststructuralistă a puterii a lui Foucault și analiza deconstrucționistă a limbajului a lui Derrida – și anume că o critică rațională presupune exact ceea ce pun în discuție – sunt pur și simplu acuzați că se aliniază forțelor opresive, hegemonice ale burghezului Eurocentric, patriarhatul prin asumarea cadrului de referință pe care acest grup l-a normalizat.

Într-adevăr, li se spune că însăși credința în anchetele neutre nu este o credință neutră, ci mai degrabă expresia viziunii hegemonice asupra lumii care are cea mai mare nevoie de deconstrucție. Prin urmare, nu există nicio poziție din care să poată fi criticată deconstrucția. Dacă ar exista un asemenea punct de vedere, el s-ar baza pe argumente raționale; dar raţionalitatea însăşi a fost deconstruită.

Prin urmare, deconstrucția se justifică pe sine și oferă culturii repudierii acreditările sale spirituale, dovada că „nu este din lumea aceasta” și vine în judecată asupra ei. Bineînțeles că acea intenție subversivă nu interzice în niciun fel ca deconstrucția să devină o ortodoxie, pilonul noului așezământ și ecusonul conformismului pe care trebuie să îl poarte acum aparatchikul literar.

Dar în aceasta nu este diferit de alte doctrine subversive: marxismul, de exemplu, leninismul și maoismul. Așa cum pop devine rapid cultura oficială a statului post-modern, tot așa și cultura repudierii devine cultura oficială a universității post-moderne.[xxxvi]

În poststructuralism și deconstrucție, spiritul Dada sa extins cu mult dincolo de ceea ce se sperase de cei mai mesianici propagandisti ai săi precum Tristan Tzara și Walter Serner.

Pentru istoricul britanic Paul Johnson: „Dada a fost pretențios, disprețuitor, distructiv, foarte șic, dornic de publicitate și, în cele din urmă, fără rost.” [xxxvii]

Johnson greșește la ultimul scor. Dada a avut consecințe intelectuale și culturale de anvergură – în revoluționarea artei, subminarea încrederii în noțiunea de adevăr obiectiv și în lansarea unui vector de atac asupra civilizației occidentale, preluat ulterior de activiști intelectuali evrei precum Derrida.

AVIZ:

Brenton Sanderson este autorul cărții Battle Lines: Essays on Western Culture, Jewish Influence and Anti-Semitism, interzis de Amazon, dar disponibil aici.

_________________________________________

[i] Robert J. Wicks, Modern French Philosophy: From Existentialism to Postmodernism (Oxford: Oneworld, 2007), 11.

[ii] Mark A. Pegrum, Challenging Modernity: Dada between Modern and Postmodern (New York: Berghahn Books, 2000), 269.

[iii] Richard Sheppard, Modernism-Dada-Postmodernism (Evanston, Northwestern University Press, 1999), 365.

[iv] Wicks, Filosofia franceză modernă: de la existențialism la postmodernism, 9-10.

[v] Beitchman, Sunt un proces fără subiect, 29.

[vi] Irwin Unger și Debi Unger, The Guggenheims — A Family History (New York: Harper Perennial, 2006), 354.

[vii] Scurt, Dada și suprarealismul, 12.

[viii] Loredana Parmesani, Arta secolului XX — Mișcări, teorii, școli și tendințe 1900-2000 (Milano: Skira, 1998), 36.

[ix] Richter, Dada. Artă și antiartă, 191.

[x] Dickerman, „Introduction & Zurich”, Leah Dickerman (Ed.) Dada, 33.

[xi] Godfrey, Conceptual Art, 44.

[xii] Scurt, Dada și suprarealismul, 17.

[xiii] Roger Scruton, Modern Philosophy (Londra: Penguin, 1994), 478-9.

[xiv] Sheppard, Modernism-Dada-Postmodernism, 363.

[xv] Roger Poole, „Deconstruction”, Alan Bullock și Peter Trombley (eds.) The New Fontana Dictionary of Modern Thought (Londra: HarperCollins, 2000), 203.

[xvi] Jacques Derrida, „Circumfession”, în Jacques Derrida, Ed. G. Bennington & Jacques Derrida, Trad. G. Bennington (Chicago: University of Chicago Press, 1993), 170.

[xvii] Benjamin Ivry, „Suveran sau fiară?” Înainte, 1 decembrie 2010. https://forward.com/culture/133536/svereign-or-beast/

[xviii] Kevin MacDonald, The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth Century Intellectual and Political Movements (Bloomington, IN: 1stbooks Library, 2001), 198.

[xix] Derrida, „Circumfesiune”, op. cit., 58)

[xx] Jacques Derrida, Puncte… Interviuri, 1974-1994, Trad. P. Kamuf şi colab. (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 1995), 120—21.

[xxi] J.D. Caputo, Rugăciunile și lacrimile lui Jacques Derrida: Religion without Religion (Bloomington: University of Indiana Press, 1997), 231—2.

[xxii] Alfred Bodenheimer, „Dadaism Judaism: The Avant-Garde in First World War Zurich”, În: Gelber, Mark H. și Sjöberg, Sami. Aspecte evreiești în avangardă: între rebeliune și revelație, Berlin, Boston: De Gruyter, 2017. https://doi.org/10.1515/9783110454956

[xxiii] Malcolm Haslam, The Real World of the Surrealists (Londra: Weidenfeld & Nicholson, 1978), 93.

[xxiv] Boime, „Dada’s Dark Secret”, Washton-Long, Baigel & Heyd (eds.) Jewish Dimensions in Modern Visual Culture: Anti-Semitism, Assimilation, Affirmation, 102.

[xxv] Benjamin Ivry, „Suveran sau fiară? Jacques Derrida and his Place in Modern Philosophy” (The Jewish Daily Forward, 1 decembrie 2010. http://www.forward.com/articles/133536/

[xxvi] Matthew Biro, The Dada Cyborg: Visions of the New Human in Weimar Berlin, (Minnesota: University of Minnesota Press, 2009), 154.

[xxvii] Kevin MacDonald, The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth Century Intellectual and Political Movements (Bloomington, IN: 1stbooks Library, 2001), 205.

[xxviii] Dickerman, „Introduction & Zurich”, Leah Dickerman (Ed.) Dada, 29.

[xxix] Hockensmith, „Artists’ Biographies”, Leah Dickerman (Ed.) Dada, 482.

[xxx] Ibid., 486.

[xxxi] Codrescu, The Posthuman Dada Guide: tzara și lenin joacă șah, 176.

[xxxii] Scruton, Modern Philosophy, 479.

[xxxiii] Gideon Ofrat, The Jewish Derrida (New York: Syracuse University Press, 2001), 30-1.

[xxxiv] Roger Scruton, Culture Counts — Faith and Feeling in a World Besieged (New York: Encounter Books, 2007), 70.

[xxxv] Wicks, Filosofia franceză modernă: de la existențialism la postmodernism, 10.

[xxxvi] Scruton, Cultura modernă, 138.

[xxxvii] Paul Johnson, Arta — O nouă istorie (New York: HarperCollins, 2003), 669.

De façon quasi prémonitoire, cet article d’Andrew Joyce examine l’orientation imprimée au Bouddhisme moderne par les Juifs en Occident et dans le monde, influence qui semble culminer dans l’actualité avec la photo scandaleuse du Dalaï Lama avec un jeune garçon.

De façon quasi prémonitoire, cet article d’Andrew Joyce examine l’orientation imprimée au Bouddhisme moderne par les Juifs en Occident et dans le monde, influence qui semble culminer dans l’actualité avec la photo scandaleuse du Dalaï Lama avec un jeune garçon.