Uma lei contra o ódio antijudeu marca, geralmente, o começo do fim para os judeus.

(JOSEPH GOEBBELS. In: Diary — 19ABR1943) [1]

A palavra “Ódio” é uma palavra tão feia! E seu uso revela certa infantilidade. Ela evoca a imagem estereotipada de uma menininha de oito anos que briga com a coleguinha e diz para esta: “Eu não gosto de você, feia!”. Mais comumente, o termo conota pouca seriedade, quando alguém, por exemplo, diz “Eu odeio o Fluminense” ou “Eu odeio brócolis” etc. Tarefas desagradáveis também ensejam seu emprego, como em “Eu odeio limpar o banheiro”. E o préstimo do vocábulo “Ódio” pode vir de seu estimado efeito retórico. Mas seu uso na expressão “discurso de ódio” é uma bobice, uma infantilidade, e tal expressão não tem sentido formal. Nós podemos não gostar de alguém ou de algum grupo, podemos sentir repulsa de pessoas ou categoria de pessoas, podemos desejar manter distância deste ou daqueles de quem desgostamos. Mas, odiar? Ora, seriamente falando, que pessoa madura diria hoje, aberta e ansiosamente, a frase “Eu odeio você!” para alguém? Só gente muito insegura ou perturbada faria uma coisa dessas. Esse seria sinal de fraqueza.

E, no entanto, o ódio parece ser o éthos do momento. Mais especificamente, estamos como que presos numa câmara de ressonância onde a mídia de massa reverbera ad nauseam histórias sobre os “discursos de ódio”. A julgar pelas manchetes e pelo que dizem os comentaristas progressistas, o discurso de ódio poderia ser considerado o mais grave perigo da atualidade, a par do racismo e da famosa “supremacia branca”. Tratar-se-ia de ameaça mais séria do que a corrupção política, o terrorismo internacional, a pandemia, a instabilidade financeira, a degradação ambiental, a superpopulação ou o descontrole da tecnologia industrial. A maioria dos países europeus já adota medidas legais contra várias formas de discurso de ódio, ainda que incertamente definidos, bem assim o Canadá e a Austrália. Até mesmo nos Estados Unidos cresce a pressão para a adoção de sanções nesse mesmo sentido, não obstante a Primeira Emenda.

Eu tenho com toda essa questão um envolvimento muito pessoal. Muitos sabem que venho escrevendo de forma incisiva contra os judeus e outras minorias. Não é segredo que para mim o melhor é viver numa comunidade branca em uma nação branca. Eu não sinto nenhuma necessidade de me desculpar por nada disso. E, por isso mesmo, algumas pessoas acham que devem me chamar de “odiento”. Elas dizem: “Dalton odeia os judeus”, “Dalton odeia os pretos”, “Dalton odeia os latinos”… mas não é nada disso. Eu quero declarar, para deixar registrado aqui, que nada está mais longe da verdade do que isso que falam de mim. Eu não odeio ninguém. Eu posso não gostar de alguns tipos de gente, eu posso considerar que certas categorias sociais compõem-se de elementos de má índole e mau comportamento. Então, como é natural, vem-me o desejo de estar longe deles e de que sejam punidos; mas isso não quer dizer que eu sinta ódio deles.

Nestes nossos dias, as leis dispondo sobre “crimes de ódio” e “discursos de ódio” abundam. Eis por que isso tudo está a exigir explicação. Examinemos, pois, com mais vagar, essa questão.

Como recomenda a lógica, devemos começar por conhecer o objeto de nossa discussão. O que, exatamente, significa “odiar” [to “hate”]? A etimologia da palavra [inglesa] remonta a tempos muito antigos. Ela deriva do indo-europeu Kədes, por via do grego Kedos. Originalmente, e isso surpreende, significava apenas “sentimentos fortes”, mas de forma neutra, ou seja, sem conotação negativa. Com efeito, a palavra do irlandês antigo Caiss reúne o duplo sentido de amor e ódio. Mas o significado negativo emerge com o germânico Khatis (depois, Hass), daí o alemão Haat, que eventualmente derivou para o inglês Hate.

Nos dicionários, a definição mais consagrada é esta: “Intenso ou extremo desprazer, aversão ou hostilidade para com alguém ou alguma coisa”. Assim, a palavra tem conteúdo quase inócuo; eu posso odiar meu emprego, posso odiar aspargo ou o meu chefe. Mas o fulcro da questão não é esse. Estamos mais preocupados com o ódio enquanto mentalidade, especialmente quando orientado a grupos sociais ou orientado, cada vez mais, a certas ideologias privilegiadas.

Depara-se-nos nesta altura, entretanto, sério problema: o ódio é sentimento, e sentimentos são subjetivos, indelevelmente. Ora, qualquer coisa subjetiva não pode ser quantificada de forma objetiva. Ninguém pode dizer, com certeza, que “Dalton odeia X”. Só eu posso dizer “Eu odeio X”, precisamente porque eu estaria falando de mim mesmo, de sentimento meu. Se há alguma coisa de que não abro mão, é o princípio da minha absoluta soberania sobre os meus próprios sentimentos. Ninguém nunca irá me obrigar a sentir desta ou daquela forma alguém ou alguma coisa.

E mesmo se eu disser “Eu odeio X”, como poderia alguém saber se realmente sinto o ódio? Ninguém pode. Eu poderia estar sendo sarcástico, estar brincando ou fazendo uma provocação. Ninguém saberá meu sentimento real, a não ser eu mesmo — porque se trata de meu sentimento. Ninguém saberia do meu sentir, se verdadeiro ou fingido. (E será que isso teria importância?)

Conforme venho tentando demonstrar, o ódio desaparece na turvação da subjetividade, completamente inacessível aos outros, e não pode ser quantificado ou objetivado, razão por que não se pode assentar nele nenhuma tipificação penal — pelo menos nos processos com trâmite no tribunal da razão. Donde o correspondente conceito de “discurso de ódio”, visto como expressão do ódio, desmilinguir-se na transparência do ar iluminado pelo Sol da lógica. Tal conceito, do ponto de vista técnico, é incoerente, não serve de base para o direito. O que, como se sabe, não impede legisladores corruptos no mundo todo de reprimir a liberdade de expressão a pretexto de combater o “discurso de ódio”.

Os doutores da lei aplicam a mordaça por muitas e diferentes razões. Isto, eu explicarei a seguir.

Então, vejamos como eles tentam definir o indefinível. Aqui está uma interessante “definição” do discurso de ódio no Cambridge Dictionary: “[Discurso de ódio] é um discurso público que expressa ódio ou incentiva a violência contra pessoa ou grupo com base em alguma coisa como raça, religião, sexo ou orientação sexual”.

Essa aí é uma definição das mais problemáticas sob muitos aspectos.

Primeiro: quão público é o “público”? Se eu conversar com o meu vizinho, nossa comunicação é pública? Se eu me manifestar num locutório privado do ciberespaço, minha expressão será pública? E se eu conversar em voz alta com um amigo num xópin? E se uma mensagem minha de correio eletrônico para um colega for repostada num blogue? Uma correspondência dirigida a mais de meia dúzia de contatos deixa de ser inviolável? O princípio da inviolabilidade da correspondência só se aplica a mensagens escritas em papel? Questionamentos não faltam.

Segundo: a definição envolve as noções de “expressão de ódio” e “incitação à violência”. Estas são duas coisas completamente diferentes. “Expressão de ódio” é, como eu disse, uma expressão que não expressa nada, falta-lhe qualquer sentido funcional. O que transforma uma expressão qualquer numa “expressão de ódio”? Presumidamente, se eu digo “Eu odeio X”, esta frase indicaria ódio. Mas, o que mais? A frase “Eu, realmente, mas realmente mesmo, de verdade, não gosto de X” indicaria ódio? E que tal “Eu adoraria ver o cadáver de X”? E se eu desejasse que X ficasse gravemente doente, haveria ódio em meu coração? Se afirmo que “X é um escroto”, dou sinal de odiar? Tais questões mostram os problemas da pouca consistência da definição. A “incitação à violência” é noção pouco menos ambígua, mas ainda problemática. Quem poderia, por exemplo, julgar do propósito de “incitação”? Este é outro termo altamente subjetivo. E quanta violência seria necessário incitar para a tipificação do “crime”? Um bom safanão seria violento? Uma torta na cara? Uma rasteira em alguém? Causar “desconforto emocional” é violência? E o que dizer de um calote?

Terceiro: a definição não se refere à violência em si mesma, mas à violência “com base em alguma coisa como raça, religião, sexo ou orientação sexual”. Isto é muito estranho. O que a expressão “alguma coisa como” significa aí? Os critérios de qualificação são geralmente considerados imanentes à pessoa ou ao grupo (raça, gênero) — mas a religião e a orientação sexual podem mudar da noite para o dia, não são “coisas”, elementos materiais permanentes. Por isso, as qualidades levadas em conta não precisam ser intrínsecas, como seria o caso de marcas antropofísicas. Então, qual seria, precisamente, esse critério misterioso, essa “alguma coisa” tão crucial para toda a definição?

A questão aqui é que a noção de “discurso de ódio” dissolve-se completamente no vazio da subjetividade, assim como o próprio “ódio”. Em termos objetivos, não há sentido nisso aí. Assim, como tal conceito serviria de objeto sobre o qual aplicar a força da lei?

O figurino da ONU

Como se já não tivesse muito com que se ocupar na gestão do caos no mundo, a ONU agora diz estar “preocupadíssima” com a reiteração, que se vai ampliando, do discurso de ódio em todo o mundo. Recentemente, em maio de 2019, a ONU emitiu uma curta declaração intitulada “Estratégia e plano de ação contra o discurso de ódio.” Na tal declaração, consta a seguinte passagem:

Não existe definição internacional legal para o discurso de ódio, e sua discussão não é tranquila: a caracterização do que seja o “odiento” sofre contestação. Neste documento, a expressão “discurso de ódio” é entendida como qualquer tipo de comunicação verbal, textual ou comportamental que ataca ou emprega linguagem pejorativa ou discriminatória em referência a uma pessoa ou a um grupo, por causa do que é essa pessoa ou grupo — em outras palavras, por causa de sua religião, etnicidade, nacionalidade, raça, cor, descendência, seu gênero ou outro fator identitário. Isto tem por causa e consequência a intolerância e o ódio, podendo ser divisivo e aviltante em certos contextos.

As frases-chaves a considerar aí: “sua discussão não é tranquila” e “a caracterização do que seja ‘odiento’ sofre contestação” (obviamente); “qualquer tipo de comunicação verbal” (muito ampla); “pejorativa ou discriminatória” (altamente pejorativa e indefinida; e “por causa do que é essa pessoa ou grupo” (fatores intrínsecos na maioria, com exceção da nacionalidade e da religião).

A seguir topamos com este parágrafo de “explicação”:

Em vez de proibir o discurso de ódio em si mesmo, o direito internacional proíbe o incitamento à discriminação, à hostilidade e à violência. O incitamento é um tipo de discurso muito perigoso, porque ele, explícita e deliberadamente, tem por fim desatar a discriminação, a hostilidade e a violência, o que pode dar lugar ao terrorismo e a quaisquer atrocidades. O discurso de ódio que não chega ao limiar do incitamento não é alguma coisa cuja proibição o direito internacional possa requerer dos Estados.

Assim, o discurso de ódio por si só não deve ser proibido, mas sim um tipo especial de discurso de ódio: aquele que incita a violência. Em outras palavras, o que aí vai dito, aparentemente, é que a repressão só se deve abater sobre o pior do pior. Essa tese, eles iriam desenvolver e explicar pouco tempo depois.

Também é de notar que o prefácio da declaração revela a motivação profunda por trás dela. Logo no primeiro parágrafo constam referências ao “antissemitismo”, aos “neonazistas” e à tenebrosa “supremacia branca”. Essas expressões estão sempre presentes em qualquer discussão sobre o discurso de ódio, o que é estranho. Voltaremos a essa questão mais abaixo.

Mas a ONU, insatisfeita com essa declaração muito curtinha, publicou documento mais alentado, a “orientação detalhada”, de 52 páginas, com o mesmo título da declaração anterior. Na nova “orientação”, eles estabelecem três níveis de gravidade, ou seja, três tipos de discursos de ódio. Tais tipos distribuem-se numa “escala” decrescente da “quantidade” de ódio que “irradiam”, indo do tipo 1 ao tipo 3.

Então, a gradação fica sendo a seguinte: tipo 1: o pior tipo, implica “incitamento direto e público à violência” (incluindo o genocídio); tipo 2: de gravidade intermediária, consiste na zona cinzenta dos discursos de ódio, devendo ser reprimido “na medida do necessário e de forma proporcionada” com base em “objetivos legítimos”; tipo 3: um discurso sem restrição, livre porque legalmente lícito, mas pode ser “ofensivo, chocante ou perturbador”.

O tipo 1 dos discursos de ódio, no nível 1, o nível máximo de ódio (“incitação”), tem por base as condições seguintes, que também o determinam:

1. o contexto social e político;

2. o status do manifestante;

3. a intenção do manifestante;

4. a forma e o conteúdo do discurso;

5. o alcance da difusão;

6. o potencial ofensivo.

Para sua caracterização como de nível 1, o discurso de ódio deve atender a essa meia dúzia de quesitos. No seu conjunto, esses tópicos indicam relações sociopolíticas fortemente tensionadas, um manifestante de posição importante e influente na sociedade, com má intenção e estilo provocativo, dispondo de grande audiência e razoável capacidade de causar agravo. De novo, a identificação de um discurso de ódio de nível 1 deve apontar nele essas seis marcas. Os níveis 2 e 3 podem ter algumas das marcas ou nenhuma delas. Os seis critérios constam as páginas 17 e 18 da tal “orientação detalhada”.

Depara-se-nos ainda esta interessante admissão: “Os termos ‘ódio’ e ‘hostilidade’ devem ser entendidos como referentes a emoções intensas e irracionais de opróbrio, inimizade e antipatia para com o grupo-alvo” (p. 13). Ah, que grande alívio! Isso quer dizer que nenhum antagonismo a judeus ou outras minorias, desde que racional e não emocional (isto é, baseada em fatos) conta como discurso de ódio. Por conseguinte, nenhum estudioso, acadêmico ou qualquer pesquisador sério que disserte fundamentado em fatos, baseado em história, apoiado em inferências plausíveis pode ser acusado, sob nenhuma circunstância, de envolvimento com discursos de ódio. Eu estou salvo! Esta é uma grande brecha que os censores ideológicos não perceberam. Devemos ser capazes de usar essa ambiguidade em nosso favor.

Nós (alguns de nós, pelo menos) encontramos ainda mais alívio na página onde é dito que o discurso de ódio do tipo 3 (permitido) inclui não só manifestações “ofensivas, chocantes ou perturbadoras”, mas também compreende “a negação de eventos históricos, incluindo crimes de genocídio ou crimes contra a humanidade”. Segundo a ONU, a assim chamada negação do holocausto é um tipo de discurso de ódio admissível ou, pelo menos, não punível.[2] E na figura 4 [p. 15], eles vão ainda além, afirmando que o ódio do tipo 3 “deve ser protegido” como forma de liberdade de expressão. Essa é uma notável concessão. Ah, mas existe uma pegadinha: “a menos que tal forma de expressão também constitua incitação a hostilidade, discriminação ou violência nos termos do artigo 20 (2) da International Covenant on Civil and Political Rights”. Este documento, escrito em 1966 e vigente desde 1976, traz estas palavras no artigo 20: “Qualquer apoio público ao ódio nacional, racial ou religioso, implicando incitação a discriminação, hostilidade ou violência, deve ser proibido pela lei”. Então, parece que, por exemplo, discutir a “negação” do Holocausto (seja lá o que for isso) não seja proibido, contanto que se evite qualquer tipo de “incitação”. Assim, pois, poder-se-ia questionar a veracidade historiográfica do Holocausto sem nenhum problema, mas a expressão de opinião sobre esse delicado assunto exige muita cautela. Com efeito, não se pode cometer a indiscrição de falar daqueles que hoje promovem, exploram e lucram com a história convencional do Holocausto.

“Tudo tem a ver com os judeus, sempre!”

Ataquemos agora o busílis da questão. A hipótese de trabalho que proponho é esta: o discurso de ódio é uma criação de judeus que trata de judeus e serve a judeus. (Ai, ai, ai… será que serei denunciado?) O mesmo é dizer que as leis relativas ao discurso de ódio foram forjadas e promovidas por judeus, sobretudo para o próprio bem deles. Eu vou além: sustento que os judeus são os maiores professores e praticantes do ódio já vistos na história do mundo e que eles, melhor do que qualquer outra população, compreendem o poder do ódio. Além disso, eles aprenderam a projetar seu ódio sobre outros como forma de servir a seus próprios interesses, apelando à maquinação e à fraude. Passemos à exposição das evidências indicativas do acerto de nossa hipótese.

Vamos começar falando de breve história a propósito dos judeus e do ódio. Talvez o primeiro registro mais explícito nesse sentido tenhamos recebido de Hecateu de Abdera [historiador e etnógrafo grego], que escreveu o curto relato “Sobre os judeus” no ano 300 antes de Cristo. Desse escrito restaram apenas dois fragmentos. O mais importante deles reza que, em consequência do Êxodo, “Moisés introduziu um modo de vida, em certa medida, misantrópico (apanthropon) e hostil a forâneos”. [3] Causa algum choque saber que, mesmo em tempo tão recuado, já pesava sobre os judeus a má fama da misantropia, ou seja, fazia-se deles o malconceito de que odiavam a humanidade. O mesmo tópico ressurge em 134 antes de Cristo, quando o Rei Antíoco VII foi aconselhado a “destruir os judeus, porque era o só povo que recusava toda relação com outros povos e via todo o mundo como seu inimigo”. O consiliário do rei referiu ainda que “o ódio do judeu para com toda a humanidade contava com a sanção positiva de suas próprias leis.”[4] Não apenas se fazia notável o seu ódio, como também o fato de que era “o só povo” entre outros povos a carregar tanta negatividade. Pelo que parece, os judeus de há muitos séculos já se destacavam por seu ódio excepcional.

Vale a pena considerar com mais vagar a ideia de que o ódio judeu “contava com a sanção positiva de suas próprias leis” — sendo esta uma referência dos sábios helenos ao Velho Testamento. Nós sabemos, evidentemente, que os judeus veem a si mesmos como os “eleitos” do criador do universo: “Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus; o Senhor teu Deus te escolheu, a fim de lhe seres o seu próprio povo, o seu tesouro, acima de todos os outros povos que há na Terra” (Dt 7,6). Aí está, pois: qualquer outro povo fica em segundo plano. Sabemos também que Deus teria agraciado os judeus com a condição de senhores das outras nações da Terra. O Livro do Êxodo afirma: “Nós [judeus] somos distintos […] dos outros povos na face da Terra” (33,16). Similarmente, a tribo dos hebreus é “o povo que habita sozinho e não se conta entre as nações” (Nm 23,9). No Deuteronômio (15,6), Moisés fala ao povo judeu: “Dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti”; ainda: “E todos os povos da Terra […] terão medo de ti” (28,10). Agora, em Gênese: “Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti” (27,29). No Deuteronômio, de novo, Deus promete aos judeus “casas cheias do que há de melhor, de coisas que não produziram, com cisternas que não cavaram, com vinhas e olivais que não plantaram” (6,11). E, fora do Pentateuco, nós podemos ler isto em Isaías: “Estrangeiros edificarão os teus muros, e seus reis te servirão […] E as tuas portas estarão abertas […] para que tragam a ti a riqueza dos gentios, e conduzidos com elas, os seus reis” (60, 10-11). Em Isaías, também: “Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês; estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. […] Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão” (61,5-6). O que não é tudo isso, senão misantropia explícita dos judeus, com a sanção “de suas próprias leis”? O conselheiro de Antíoco estava certo.

Acerca do ano 50 antes de Cristo, Diodoro da Sicília escreveu Biblioteca histórica. Nesta, na parte em que trata do Êxodo, o autor observa que “A nação dos judeus fez do ódio à humanidade a sua tradição” (34,1). Poucas décadas depois, Lisímaco registrou que a tribo hebraica fora instruída por Moisés para “não mostrar boa vontade a nenhum homem” e para “dar sempre o pior conselho” aos outros. E, nos primeiros anos depois de Cristo, o sábio greco-egípcio Apião notou a tendência que tem o judeu de “não mostrar boa vontade nem a um só forâneo, principalmente em se tratando de um grego”.[5] De novo, outra série de observações do ódio judeu para com a humanidade gentia pontua a história.

Porém, o mais perspicaz “discurso de ódio” dos antigos, nós o recebemos do historiador romano Tácito. Seus trabalhos Histórias (ano 100 depois de Cristo) e Anais (ano 115 depois de Cristo) trazem notas arrasadoras sobre a tribo dos hebreus. No primeiro, os judeus são retratados como “uma raça de homens que devota ódio aos deuses” (genus hominum invisium deis, V. 3). Mais adiante, ele assinala que “Os judeus são extremamente leais uns com os outros e sempre se mostram compassivos entre si, mas só sentem ódio e hostilidade (hostile odium) ante qualquer outro povo” (V. 5). Entretanto, suas mais famosas linhas estão no segundo desses trabalhos, Anais. Aí ele trata do Grande Incêndio de Roma, em 64 depois de Cristo, e da reação de Nero diante do sinistro. Nero, diz Tácito, atribuiu parte da culpa a cristãos, mas também aos judeus — “um tipo de gente detestável por seus vícios”. Os judeus “foram condenados não tanto pelo incêndio quanto por seu ódio do gênero humano” (odio humani generis, XV. 44). Este era, isso fica claro, o fator decisivo para Tácito como para toda a urbe romana: o odio humani generis dos judeus, ou seja, o ódio criminoso que tinham pela humanidade, sentimento de que o mundo só estaria livre com a proscrição ou extinção dos judeus.

Podemos parar por aqui em relação à Antiguidade. A citação poderia continuar, mas o recado está dado: o mundo antigo via os judeus como extraordinários cultivadores do ódio.

Se fôssemos continuar, citaríamos, por exemplo, Lúcio Flávio Filóstrato (c. 170-250): “Os judeus sempre estiveram rebelados não só contra os romanos, mas também contra toda a humanidade”; ou Porfírio de Tiro (c. 280), filósofo fenício da Síria romana: “Os judeus são inimigos impiedosos de todas as nações”; mas continuar seria supérfluo: a advertência necessária para uma discussão bem informada era essa.

Importa acrescentar que o tempo não mudou a imagem do judeu na Europa. Assim como visto na Antiguidade, o judeu era visto no Renascimento e na Reforma. E como visto há quinhentos anos, assim o judeu é visto na atualidade. O monumental trabalho de Martinho Lutero Sobre os judeus e suas mentiras (1543) traz esta passagem: “Agora, podeis ver quão estranhas crianças de Abraão os judeus realmente são, quão parecidos com o diabo, seu pai, eles são; pois é, vede que ‘belo’ povo de Deus eles são. Eles se vangloriam de sua origem física perante Deus, eles se gabam da nobreza do sangue que herdaram de seus antepassados, eles desprezam todos os outros povos”.[6] Dois séculos depois, por volta de 1745, Jean-Baptiste de Mirabaud escreveu que “Os judeus […] eram odiados porque odiavam outros homens”.[7] E há ainda o verbete de Voltaire sobre os judeus no seu famoso Dicionário Filosófico. Lá está escrito o seguinte:

Com certeza a nação judaica é a mais singular já vista na história do mundo e […] a mais desprezível de todas sob perspectiva política. […] Fala-se, comumente, que a marca da abominação que os judeus enxergam em outras nações tenha origem na sua aversão à idolatria; não me parece ser esse o caso. Muito mais provavelmente, seu insopitável ódio proceda da guerra de extermínio que moveram contra algumas das tribos de Canaã e do horror deles suscitado nas nações vizinhas. Como eles não conheciam outras nações além daquelas de sua vizinhança, acabaram por generalizar sua inimizade, expandindo sua repugnância pela Terra toda, com o que acabaram incorporando ao seu caráter a condição de inimigos de todos os homens. […] Em resumo, eles não passam de um povo ignorante e bárbaro, que aliou a mais sórdida avareza com a mais detestável superstição e o mais irrefreável ódio por todo povo que os tenha tolerado e enriquecido.[8]

O historiador inglês Edward Gibbon, em seu clássico trabalho de 1788, Declínio e queda do Império Romano, escreve o seguinte:

Os judeus […] emergiram da obscuridade […] e se multiplicaram de forma surpreendente […] A sombria obstinação com que mantiveram seus peculiares ritos e modos misantrópicos parece tê-los marcado como distinta categoria humana, que destemidamente professava ou sutilmente disfarçava seu implacável ódio do resto da espécie humana.[9]

Uma observação similar deixou-nos o filósofo alemão Johann Fichte em 1793:

Por quase todos os países da Europa alastra-se poderosa e hostil grei engajada em perpétua guerra contra os seus Estados, em muitos dos quais impõe terríveis cargas sobre seus cidadãos: trata-se da judiaria. Eu não acho, como espero mostrar adiante, que os judeus sejam temíveis pelo fato de formarem um Estado forte e separado, mas sim pelo fato de ser esse um Estado fundado no ódio que eles têm de todas as raças humanas […].[10]

Quem são, afinal, os maiores odiadores da história? A esta altura, essa não é uma pergunta de difícil resposta.

Particularmente chocantes são as palavras de Nietzsche. Uma longa série de comentários negativos sobre os judeus começou em 1881 com o seu livro O amanhecer do dia. Aí (seção 377) ele observa que “O mandamento ‘Ame seu inimigo’ tinha mesmo de ser inventado pelos judeus, que são a grege mais odienta que já existiu”. Assim, vê-se que os judeus são realmente insuperáveis no que diz respeito a sua aptidão para o ódio. Doutra feita, em A gaia ciência (1882), Nietzsche escreve, sarcasticamente, que os judeus são, de fato, a grege “especial”, porquanto “entre os demais povos, são eles os que desprezam o ser humano da forma mais profunda”. (seção 136)

Entretanto, Nietzsche deu a lume ainda mais marcante discurso no seu trabalho de 1887, A genealogia da moral. Neste livro, o filósofo oferece detalhada análise do ódio, visto de perspectiva judaico-cristã. Ele diz, em resumo, que o ódio judeu mostra-se mais claramente nos meios religiosos, entre rabinos e devotos. Sancionado por Deus, o ódio sacerdotal é o mais intenso e profundo; trata-se do ódio daqueles sem poder tangível. O ódio judaico, então, metastasiou-se pela Cristandade, tomando a forma nominal de seu antônimo, ou seja, o amor. O primeiro texto do livro é magistral dissertação da literatura e da filosofia. Confira na longa citação abaixo:

Como se sabe muito bem, os sacerdotes são os mais temíveis inimigos — mas por quê? Porque são eles os que menos poder têm. Da acracia deles, o ódio emerge como alguma coisa imensa e terrível, manifestando-se como veneno do espírito. Os odiadores realmente grandes na história mundial, aqueles que odeiam da forma mais espiritualizada, têm sido os sacerdotes. Em comparação com o ódio religioso que alimenta o espírito da vingança, outras expressões de antipatia nem merecem consideração.

Consideremos, brevemente, o maior exemplo disso aí. Tudo o que na Terra tenha sido feito contra “os nobres”, “os poderosos”, “os dominadores”, “os governantes” não se compara com o que os judeus perpetraram contra eles: os judeus, povo religioso, soube tirar a desforra final de seus inimigos e conquistadores, transformando radicalmente os valores de seus subordinadores, subvertendo sua cultura, — ou seja, os judeus vingaram-se espiritualmente de seus antigos senhores. Só um povo religioso seria capaz disso, quando tomado do mais profundo e represado desejo de vingança religiosa. Contrariamente à equação dos valores aristocráticos (bom = nobre = poderoso = belo = feliz = amado de deus) e com admirabilíssima consistência, os judeus ousaram empreender a inversão das coisas e à ordem virada ao avesso aferraram-se com unhas e dentes afiados pelo mais intenso ódio, o ódio daqueles sem poder […]. (seção 7)

Você não consegue entender isso? Você não tem olhos capazes de enxergar algo que levou dois milênios para se formar e emergir para a vitória? […] Não é de estranhar: todas as coisas muito prolongadas são de mais difícil percepção e avaliação. Entretanto, isto foi o que aconteceu: do tronco da árvore da vingança e do ódio, do ódio judaico — o mais arraigado e mais sublime ódio, isto é, o ódio que cria ideais e transforma valores, coisa nunca antes vista na Terra — desse tronco brotou algo extraordinário, um tipo de novo amor, o mais profundo e mais sublime dos sentimentos de amor: — de que outro tronco poderia ele desabrochar?

Entretanto, não se deve pensar que esse amor tenha consistido, essencialmente, na negação daquela sede de vingança, no oposto do ódio judaico! Não. O que se passou, de fato, foi o inverso. O novo amor surgiu desse ódio enquanto coroamento dele, como a própria coroa do ódio — coroa vitoriosa que se expande mais e mais, dotada do mais puro brilho de um sol — e buscava, por assim dizer, o reino da luz e da elevação, o objetivo daquele ódio, na ambição de vitória, troféus e sedução, com a mesma urgência com que as raízes daquele ódio cravavam-se tenazmente nas entranhas de tudo o que fosse maligno e profundo. Jesus de Nazaré, o evangelista vivo do amor, o “Salvador” que traz santidade e vitória para os pobres, doentes e pecadores — não era ele a própria sedução na sua forma mais terrível e irresistível, sedução e desvio para, exatamente, aqueles valores judaicos e ideais subvertidos? (seção 8)

Desta perspectiva, o “amor” cristão forma-se do ódio judaico, como se forma a copa das árvores de suas raízes. Os judeus (e Paulo, especificamente), os odiadores-mores, os fautores daquele que é o “mais profundo e mais sublime ódio” já visto na história da humanidade, eles criaram a ideia de um “salvador”, que ama todos os seus “irmãos” neste e no “outro” mundo. Assim o fizeram para encobrir seu ódio anti-humano e fazer parecer atraente a visão de mundo de inspiração judaica — a visão do homem-deus (Jesus), do Jeová todo-poderoso, do céu e do inferno. Estes destrutivos e niilísticos “valores e inovações” só poderiam ser impostos a uma humanidade odiada. O cristianismo foi, portanto, a maior manifestação do ódio judeu e a maior de todos os tempos.

Na seção 16, Nietzsche resume a sua tese assim:

Em Roma, o judeu foi considerado “culpado de ódio contra toda a raça humana”. E essa sentença estava correta, porque é correto ligar o bem-estar da humanidade futura à vigência incondicional dos valores aristocráticos, o mesmo é dizer valores romanos.

Esses niilísticos valores cristãos — baseados num mítico Deus e numa desconhecível e decerto inexistente vida no mundo do além — tiveram por efeito minar e, por fim, deslocar os superiores valores greco-romanos, que floresceram durante 800 anos e criaram as fundações de toda a Civilização Ocidental. A esta altura, somente a derrubada do judeo-cristianismo e o retorno aos valores clássicos e aristocráticos poderão salvar a humanidade. As palavras entre aspas na citação anterior são aquelas de Tácito, referidas antes, é claro.

Não podemos deixar A Genealogia… sem mencionar rapidamente a fascinante e jocosa alegoria sobre o ódio que faz Nietzsche na seção 13. Nessa passagem, ele compara a condição dos baixos odiadores (judeo-cristãos) com aquela dos fortes e nobres aristocratas (romanos). Os judeus e cristãos são assimilados a cordeirinhos; e os nobres aristocratas, a algum tipo de repulsivo predador (Raubvogel), tal qual uma águia. Os filhotinhos de carneiro pastam inocente e pacificamente no campo, mas vivem sempre no temor do predador, que pode, num átimo, descer do céu e arrebatá-los para cima. Os fracos anhos são odiadores; eles odeiam as aves de rapina. Mas as nobres águias são seres que não abrigam nenhum ódio. Nietzsche explica isso da seguinte forma:

Mas voltemos à vaca fria: o problema com a outra origem do “bem”, do homem bom, segundo a mentalidade da pessoa ressentida para servir a si mesma como justificação de sua condição. Para começo de conversa, o fato de os cordeirinhos ficarem transtornados sob o olhar das grandes aves predadoras não tem nada de estranho, e ninguém pode falar nada contra os caçadores alados só porque capturam os pequenos ovinos. As presas decerto fariam o seguinte comentário: “Essas aves rapinantes são malignas, e qualquer animal sem a mínima semelhança com elas, sobretudo algum que fosse o contrário delas, um cordeiro, por exemplo, esse animal não seria um animal bom?”. Não há nenhuma falha a ser apontada na instauração desse ideal, a não que as águias, olhando lá de cima para baixo, veriam os animaizinhos de forma um pouco sarcástica e talvez dissessem assim, mais ou menos, para si mesmas: “Esses bons cordeiros não nos causam nenhuma irritação. Na verdade, nós os amamos. Nada é mais saboroso do que a macia carne de um cordeiro”.

Os nobres não odeiam; eles governam e dominam. Só os fracos odeiam. Os odiadores fracos procuram, além disso, retratar os bravos e bem-nados da pior forma possível: “maldosos,” “matadores”, “pecadores”… Mas isso é ridículo, evidentemente. O comportamento dos fortes é aquele adequado à sua natureza. Os odiadores podem, então, tentar confundir os fortes, fazê-los mudar de conduta, torná-los “fracos” e “bons” como os próprios odiadores. Ocorre que isso seria mortal para os fortes, assim como consumir grama — tão apetitosa para um anho — seria mortal para as águias. Nietzsche enfatiza esse ponto:

Sem surpresa, o sentimento reprimido de raiva e de ódio que fervilha reconditamente nos fracos tem com essa crença relação que lhe serve muito bem, pois com isso os fracos passam a acreditar com fé incomparável na ideia de que os fortes são livres para serem fracos e as aves de rapina são livres para serem cordeiros. Isso tudo corresponde a uma situação na qual os fracos arrogam-se o direito de culpar as aves de rapina por serem aves de rapina.

Hoje, os odiadores fracos e inferiores — os judeus, os cristãos de inspiração judaica e os lacaios dos judeus que pululam na mídia — envidam grandes esforços para convencer os fortes e nobres de que eles são malignos, intolerantes, racistas, supremacistas…. E, no passo que avançam para a vitória, a humanidade nobre recua para o abismo, que é a catástrofe de sua extinção. Nós devemos resistir ao avanço deles com todo o nosso poder.

Os discursos de ódio no século XX

Dotada de riqueza cada vez maior, de poder financial, e com a longa experiência histórica de 2 mil anos que lhe aperfeiçoou o sentimento e a prática do ódio, a judiaria organizada começou a postular a adoção de sanções legais contra os seus oponentes. Com a torrente imigratória judaica na passagem para o século XX, talvez não deva surpreender que a advocacia judaica tenha se empoderecido e se apoderado dos EUA. Nas duas primeiras décadas, surgiram grandes grupos de apoio aos judeus, incluindo o American Jewish Committee (1906), a Anti-Defamation League (1913), o American Jewish Congress (1918) e a American Civil Liberties Union (1920). Todos esses grupos eram, de facto, bancas criadas para dar combate ao discurso de ódio, embora ainda não existisse o arcabouço legal correspondente naquela época. O foco deles estava na assim chamada “difamação de grupo” [group libel], um novo tipo penal inventado especificamente para favorecer interesses judaicos.

Entrementes, além do oceano, no território que seria a União Soviética. os judeus faziam ainda maior progresso. O ascenso dos bolchevistas judeus por volta de 1900, incluindo Leon Trotsky e o quartum judeu Vladimir Lenin, levou nova preocupação relativa ao antissemitismo para o Império Russo. Quando eles tomaram o poder na Revolução de Fevereiro de 1917, logo passaram a agir com o objetivo de melhorar as coisas para os judeus. Pinkus (1990) explica que esses bolcheviques “promulgaram um decreto anulando todas as restrições legais aos judeus” em março de 1917.[11] Ele acrescenta isto que não chega a ser nenhuma novidade: “Mesmo antes da Revolução de Outubro [1917], Lenin e o Partido Bolchevique eram contrários ao antissemitismo. Lenin atacou-o severamente em várias ocasiões”. Já em julho de 1918, o Conselho dos Sovietes publicou decreto (embora sem cominação) afirmando que “o movimento antissemitista e os pogrons contra os judeus são ameaça mortal contra a Revolução” e que todos os trabalhadores soviéticos estavam convocados “para lutar contra essa praga com todos os meios possíveis”.[12] O próprio Lenin continuou a insistir na propaganda pró-judaica; numa alocução notável em março de 1919, ele dizia:

O antissemitismo significa disseminar a animosidade em relação aos judeus. Quando a maldita monarquia czarista vivia seus últimos dias, ela tentava incitar os camponeses e operários ignorantes contra os judeus. A polícia czarista, de maranha com os terratenentes e os capitalistas, organizava pogrons contra os judeus. Esses senhores da terra e capitalistas buscaram desviar o ódio de trabalhadores e camponeses, torturados pela privação, na direção dos judeus. […] Justamente os mais oprimidos e ignorantes são os que acreditam nas calúnias e mentiras que se contam sobre os judeus. Isto é uma sobrevivência dos tempos medievais, quando os padres queimavam hereges presos a um pau, quando campônios viviam na escravidão e quando as pessoas eram esmagadas e não podiam se expressar. Essa ignorância antiga, feudal, está ficando para trás; os olhos do povo estão sendo abertos.

Não são os judeus, os inimigos do povo trabalhador. Os inimigos dos trabalhadores são os capitalistas de todos os países. Entre os judeus encontram-se trabalhadores e são a maioria. Eles são nossos irmãos e são oprimidos pelo capital, assim como nós; eles são nossos camaradas na luta pelo socialismo. […] Infame é o maldito czarismo, que perseguiu e torturou os judeus. Infames são todos os que fomentam o ódio contra os judeus e outras nações.

Quando Joseph Stalin (não era judeu) ascendeu ao poder nos anos vintes, ele julgou interessante o expediente de continuar cooperando com os judeus soviéticos e, de forma geral, ele lhes defendeu a posição. Em consequência disso, aquela década foi uma espécie de “idade de ouro” para os judeus; aquele tempo assistiu à ascensão de tipos como Lazar Kaganovich, Yakov Sverdlov, Lev Kamenev, Karl Radek, Leonid Krasin, Filipp Goloshchekin e Yakov Agranov — todos judeus de alta posição na hierarquia soviética.[13] Em parte devido ao domínio do governo pelos judeus, o antissemitismo continuava sua percolação nas massas russas. Deu-se então que, “em 1927, foi decidido que medidas drásticas seriam tomadas para combater o antissemitismo”.[14] Várias formas de propaganda foram empregadas, incluindo livros, panfletos, peças de teatro e filmes; a campanha publicitária culminou na severa responsabilização penal daqueles acusados de ódio antijudeu, que podiam ser até sentenciados à pena de morte. Em escrito de 1931, Stalin confirmou isso:

O antissemitismo é vantajoso para os exploradores, serve-lhes de para-raios para desviar as descargas da classe operária contra o capitalismo. O antissemitismo é perigoso para a classe operária, é um falso caminho alternativo que a afasta da direção correta e a conduz para a selva. Por isso os comunistas, enquanto internacionalistas consistentes, só podem ser inimigos jurados, irreconciliáveis do antissemitismo. Na URSS, a lei comina pena extremamente severa contra o antissemitismo, por se tratar de fenômeno profundamente hostil ao sistema soviético. Sob a legislação da URSS, militantes antissemitas estão sujeitos à pena capital.

A Idade de Ouro judaica na União Soviética durou até o final dos anos trintas, quando Stalin começou a desinflamar o poder judaico, aparentemente correspondendo ao que se passava na Alemanha nacional-socialista.[15]

Mas as políticas filossemíticas dos soviéticos (e bolchevistas) dos anos vintes e trintas não foram esquecidas por Hitler. Ele e Goebbels eram incansáveis críticos do “bolchevismo judeu” como a maior ameaça à Alemanha e à Europa — no que estavam certos. Goebbels, especialmente, tinha percebido o crescente impulso dado às leis contra os “discursos de ódio” e “crimes de ódio” em pró dos judeus, tanto na URSS quanto no Reino Unido; para ele, essa era a prova de (a): um profundo e iminente levantamento popular contra os judeus e (b): um abuso da autoridade judiciária dos judeus. A legislação contra o ódio é sinal de desespero; ela indica que o jogo se aproxima de seu final. Em 19 de abril de 1943, no seu diário, Goebbels escreve reveladora anotação:

Os judeus na Inglaterra agora reclamam proteção legal contra o antissemitismo. Sabemos o que é isso, nós passamos por isso antes, e foram tempos de conflito. Mas essa coisa não lhes dá muita vantagem. Nós sempre soubemos como encontrar brechas nas leis de proteção; além disso, o antissemitismo, uma vez aflorado do seio do povo, não pode ser abatido pela lei. Uma lei contra o ódio antijudeu marca, geralmente, o começo do fim para os judeus. Nós iremos garantir que o antissemitismo na Inglaterra não esfrie. Em qualquer caso, uma guerra de longa duração é a melhor matriz para o antissemitismo.[16]

No mês seguinte, no ensaio que publicou intitulado A guerra e os judeus, Goebbels comentou a situação jurídica na URSS, quanto à lei de Stalin referida acima, que estava ainda em vigência treze anos depois:

Nós recebemos, com muita frequência, notícias dando conta de que o antissemitismo está em ascensão nas nações inimigas. As acusações que se fazem aos judeus são bem conhecidas; são as mesmas que se fazem aqui. O antissemitismo nas nações inimigas não resulta da propaganda antissemítica, que a judiaria combate duramente. Na União Soviética, os judeus aplicam a pena de morte.[17]

A situação das leis concernentes ao discurso de ódio contra judeus, Goebbels considerava importante e assim pensou até o fim. No seu último grande ensaio, Os criadores das desgraças do mundo (1945), ele ainda nos advertia da importância da lei soviética:

O capitalismo e o bolchevismo têm as mesmas raízes judias — são dois galhos da mesma árvore e dão o mesmo fruto. A judiaria internacional manipula ambos no intento de suprimir nações e colocá-las a seu serviço. A profunda influência judia na opinião pública das nações inimigas e das muitas nações neutras mostra-se muito patente, justamente por isso, nos jornais, nos discursos e nas rádios, não se fala disso.

Existe lei na União Soviética que pune o “antissemitismo” — este, na verdade, em português claro, significa a educação pública sobre a Questão Judia — com a pena de morte. Qualquer estudioso dessas matérias vê sem nenhuma surpresa aquele destacado porta-voz do Kremlin, falando do ano-novo, dizer que a União Soviética não descansaria até que essa lei estivesse vigente em todo o mundo. Em outras palavras, o inimigo afirma claramente que seu intento nesta guerra é colocar a total dominação das nações da Terra por parte da judiaria sob a proteção da lei, servindo a pena de morte para tolher a simples discussão desse infame propósito. Isso se passa com pouca diferença nas nações milionocráticas [nações ocidentais].

Até o amargo fim, esse tema ainda inquietava Goebbels. Numa de suas últimas anotações no seu diário, ele escreveu:

Os judeus já estão inscritos para a Conferência de São Francisco [sobre as políticas para depois da Guerra]. Eles vão reclamar, principalmente, a proscrição do antissemitismo no mundo todo, o que é sintomático. Como seria de esperar, depois de terem cometido os mais terríveis crimes contra a humanidade, os judeus já se deleitam agora, quando podem proibir a humanidade até mesmo de pensar sobre tudo o que fizeram.[18]

E, de fato, eles lograram êxito, pelo menos em parte. Os diplomas legais do Pós-guerra Volksverhetzung e Verbotsgesetz, alemão e austríaco, respectivamente, representam a mais constrangedora capitulação judicial aos interesses judaicos já vista no Mundo Ocidental.

A esta altura, vemos claramente as origens da legislação sobre os discursos de ódio no século XX: ela consistiu num engendro dos judeus e de seus aduladores (como Stalin), tanto nos EE. UU. como na URSS, para submeter qualquer incipiente oposição à estrutura de seu poder. Tão determinados estavam os judeus a combater qualquer resistência à autoridade judaica, que se dispunham até mesmo a matar os seus opositores.

E na atualidade

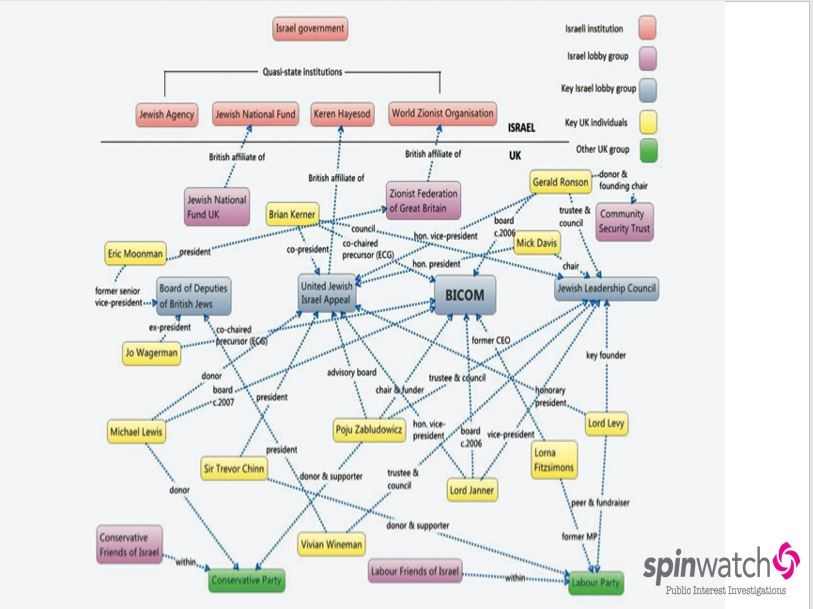

Com o crescente predomínio da influência judaica no governo americano ao longo das últimas cinco décadas, a qual também prevalece na Europa, chamados para maior restrição e punição de comentários antijudaicos pelas leis dos discursos de ódio vão-se fazendo mais estridentes. O governo dos EE. UU. — ou, pelo menos, os republicanos — tem até aqui, majoritariamente, resistido às pressões, mas as grandes plataformas digitais assumiram posição filossemítica na questão. O Facebook e os seus Instagram e Twitter, a Google e o seu YouTube, todos se arvoram em censores dos discursos de ódio, especialmente aqueles da variante antissemítica. A Google modificou seus algoritmos de busca como forma de desclassificação e censura da nova mídia digital a que atribuem a propagação de ofensas e “ódio”. Tudo isso é perfeitamente compreensível, dado o grande número de judeus na direção dessas enormes corporações da tecnologia telemática: Mark Zuckerberg, Sergei Brin, Larry Page, Larry Ellison, Michael Dell, Sheryl Sandberg, Safra Katz, Susan Wojcicki, Steve Ballmer, Brian Roberts, Marc Benioff, Craig Newmark, Jeff Weiner…

Paralelamente à censura tecnológica das grandes corporações, as organizações advocatícias judaicas — como a SPLC e a ADL, continuam a explorar a indústria judiciária das indenizações. Essas bancas recorrem ao aparato institucional da Justiça para mover processos a torto e a direito contra os “odiadores”, a quem “denunciam” por violação da honra e de outros direitos das “partes” de sua clientela. A SPLC dispõe em seu portal de uma seção dedicada ao “antissemitismo e discursos de ódio”, como também faz a the ADL — coisa “normal”, eis que abolir a liberdade de expressão é a raison d’etre desses aparelhos da censura politicamente correta. Quando a militância censorina judaica não aciona a Justiça por si mesma para silenciar os críticos, ela intervém como parte interessada em processos judiciais de terceiros. A censura dos tribunais, somada àquela das grandes empresas do vale do Silício, serve ao propósito da implementação de facto das políticas pró-judaicas quanto aos discursos de ódio, fenômeno que salta aos olhos nos EE. UU., pelo menos.

Conclusão

Mas passemos ao fecho de nossa exposição: eu comecei este trabalho com aquela nossa discussão sobre a vacuidade lógica e a incoerência do conceito de discurso de ódio. É evidente, no entanto, que para muitas corporações poderosas e acedentes à influência judaica esse conceito mostra-se interessante. Os grandes oligopolistas, da velada perspectiva deles, que nem às paredes confessam, obviamente, veem a simplicidade da coisa toda, em termos mais básicos e práticos, ou seja: discursos de ódio são os discursos que os judeus odeiam. Sim, eles podem alegar que odeiam o discurso anti-islâmico ou o discurso antinegro, mas assim fazem apenas para desviar a atenção popular do alvo verdadeiro de seu ataque: o discurso de crítica aos judeus. Os judeus não são tão estúpidos a ponto de promover somente leis judaicas do que seria uma legislação exclusivamente “antiantissemítica”, pois a legislação não exclusiva disfarça o poder exclusivo deles. As leis descaradamente pró-judaicas são coisa do passado. Atualmente, as leis que mais lhes interessam são aquelas vazadas numa novilíngua de aparência universalista, a qual favorece, pelo menos em teoria, outros grupos “oprimidos”. Os judeus e a quinta-coluna a serviço deles querem parecer justos para gozar de unanimidade — quando, na realidade, devotam extremo desprezo a todos os grupos não judeus (de novo, o “ódio da humanidade” de Tácito e Nietzsche). Então, fica a lição: discurso de ódio é o discurso que o judeu odeia.

Agora, considere o seguinte: se você odeia o que eu digo, quem é o odiador? Eu ou você? Não sou eu, é você! O fato de você não gostar do que eu falo não faz de mim uma pessoa odienta. Essa pessoa é você. E se acontece de você ser um campeão, um mestre na história mundial do ódio, então o ódio é todo seu.

Referências

[1] Reeditado em Goebbels on the jews (2019; T. Dalton, ed), p. 199. Este e muitos outros livros citados abaixo podem ser encontrados em www.clemensandblair.com.

[2] Fique registrado aqui que não sou um negacionista. Eu acredito que houve um Holocausto na metade do século XX: isso foi chamado de Segunda Guerra Mundial, e 60 milhões de pessoas morreram em consequência desse conflito, inspirado e instigado pelo que fizeram os judeus aqui e na Europa. O total de judeus mortos terá sido de 500 mil, conforme os mais abalizados revisionistas. Para aprofundamento nessas questões, o leitor dispõe de meus livros The jewish Hand in the world wars (2019) e Debating the Holocaust (4. ed. 2020).

[3] Eternal strangers (2020; T. Dalton, ed), p. 16.

[4] Emilio Gabba, “The growth of anti-Judaism,” in The Cambridge history of judaism (vol. 2, 1984; Cambridge University Press), p. 645.

[5] Eternal strangers, pp. 19, 21, e 25, respectivamente.

[6] On the jews and their lies (2020, T. Dalton, ed; Clemens & Blair), p. 53.

[7] Eternal strangers, p. 68.

[8] Eternal strangers, pp. 70-71.

[9] The history of the decline and fall of the Roman Empire (1788/1974, vol. 2; AMS Press), página. 3. Veja também Eternal strangers, p. 59.

[10] Eternal strangers, p. 78.

[11] Benjamin Pinkus, The jews of the Soviet Union (1990; Cambridge University Press), p. 84.

[12] In Pinkus, p. 85.

[13] As semelhanças com o regime de Biden saltam aos olhos; sugiro ao leitor que leia o meu recente artigo “Confronting the judeocracy”.

[14] Pinkus, p. 86.

[15] Depois da guerra, o expurgo stalinista dos judeus de alta posição foi acelerado, resultando numa década de antissemitismo sob patrocínio do Estado, que só terminaria com a morte de Stalin em 1953.

[16] Goebbels on the jews, p. 199.

[17] Ibid., pp. 206-207.

[18] 4 April 1945, in Goebbels on the jews, p. 255.

* Dr.Thomas Dalton escreveu ou editou muitos livros e artigos sobre política, história e religião, focando especialmente o nacional-socialismo na Alemanha. Seus trabalhos incluem uma série de novas traduções de livros como Mein Kampf, Eternal stranges (2020), The jewish hand in the world wars (2019) e Debating the Holocaust (4. ed., 2020). Esses títulos estão todos disponíveis no ciberendereço www.clemensandblair.com. Os seus artigos poderão ser lidos na ciberteca pessoal do autor, aqui: www.thomasdaltonphd.com.

Fonte: The Occidental Observer. Autor: Dr. Thomas Dalton. Título original: On the True Meaning of Hate Speech. Data de publicação: 5 de julho de 2021. Versão brasilesa: Chauke Stephan Filho.

Até o momento em que escrevo, neste dia 11 de novembro de 2022, os Estados Unidos, tidos como a maior nação da Terra, ainda não foram capazes de dar por encerrado o escrutínio. Não conhecemos exatamente, pois, o resultado final das eleições de meio mandato deste ano. Mas…

Até o momento em que escrevo, neste dia 11 de novembro de 2022, os Estados Unidos, tidos como a maior nação da Terra, ainda não foram capazes de dar por encerrado o escrutínio. Não conhecemos exatamente, pois, o resultado final das eleições de meio mandato deste ano. Mas…