Forbes a discuté des spéculations de certains experts : Vladimir Poutine serait secrètement heureux du crépuscule des oligarques juifs

- Je partage ci-dessous un article écrit par Andrew Joyce, Ph.D., et qui fut publié à l’origine dans le magazine en ligne The Occidental Observer le 22 avril 2022. Andrew Joyce, Ph.D. est un universitaire, conférencier et écrivain possédant une expertise universitaire en immigration, en conflits ethniques et religieux et en philosophie.

Personnellement, je vous invite à prendre en considération que je remplace le mot « juif » par le terme « khazar », ce qui est plus approprié selon moi. Je vois aussi des liens avec certains aspects de mon livre « L’Arche de Gabriel : de La Mecque à l’Antarctique ».

Traduit par Guy Boulianne. https://www.guyboulianne.info/2022/04/25/forbes-a-discute-des-speculations-de-certains-experts-vladimir-poutine-serait-secretement-heureux-du-crepuscule-des-oligarques-russes

Le sujet des Juifs et de l’argent est controversé et essentiel, mais pas sans ses aspects sombres et comiques. En novembre, j’ai écrit un essai sur la critique de Dracula de Bram Stoker pour ses prétendues qualités antisémites, et j’ai noté l’angoisse d’un universitaire à propos d’une scène dans laquelle Jonathan Harker frappe Dracula avec un couteau, coupant le manteau du vampire et envoyant un flot d’argent au sol. Au lieu de fuir immédiatement, Dracula attrape des poignées d’argent avant de sprinter à travers la pièce. L’universitaire offensée, Sara Libby Robinson, s’est plainte que « cette démonstration de mettre la préservation de son argent sur un pied d’égalité avec la préservation de sa vie montre que les stéréotypes concernant les Juifs et leur argent étaient bien vivants à la fin du XIXe siècle ».

Ceux qui passent suffisamment de temps à observer les Juifs, cependant, sauront que la chose curieuse à leur sujet est que les stéréotypes associés ont une étrange habitude de trouver une confirmation empirique constante. Prenez, par exemple, un récent article de presse soulignant qu’Israël a connu un afflux de réfugiés juifs depuis l’invasion de l’Ukraine par Poutine le 24 février. L’impact est que l’afflux a impliqué beaucoup plus de réfugiés économiques de Russie, qui demandent un allègement des sanctions occidentales et la baisse des valeurs monétaires, que les Juifs ukrainiens cherchant à se protéger de la violence. Confrontés à la guerre, les Juifs « mettent vraiment la préservation de leur argent au même niveau que la préservation de leur vie ». Dans l’une de mes anecdotes préférées sur la crise ukrainienne jusqu’à présent, l’avocat russo-israélien de l’immigration Eli Gervits affirme avoir reçu des milliers d’appels de Juifs russes lançant un appel qu’il appelle SOS : « Sauvez nos économies ». Cette histoire remarquable est emblématique du fait que la guerre de Poutine en Ukraine est un net négatif pour l’oligarchie juive internationale basée en Russie et les réseaux juifs internationaux qui survivent et prospèrent grâce à leur patronage.

La chute de Viatcheslav Moshe Kantor

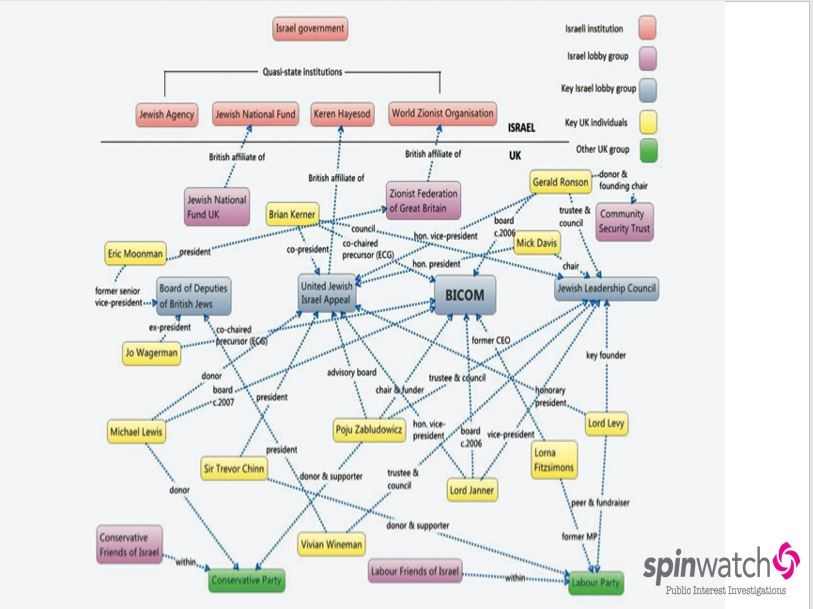

Peu de choses m’ont remonté le moral ces derniers temps, comme la nouvelle selon laquelle le gouvernement britannique a finalement imposé des sanctions à Moshe Kantor. Milliardaire russe, oligarque pernicieux et ancien président de pas moins que le Congrès juif européen, le Conseil européen sur la tolérance et la réconciliation, la Fondation du Forum mondial de l’Holocauste, le Fonds juif européen et le Conseil politique du Congrès juif mondial, Kantor est la quintessence de l’activiste juif fortement identifié, pleinement engagé dans la promotion des intérêts de son groupe ethnique. Sioniste dévoué, Kantor est citoyen d’Israël, ainsi que de la Russie et du Royaume-Uni. Kantor, avec son curieux mélange de nationalités, n’a pas tant chevauché l’Est et l’Ouest qu’il n’a utilisé le pillage dans le premier pour alimenter l’activisme dans le second. L’un de ses principaux projets ces dernières années a été de faire pression sur l’Union européenne pour de plus grandes restrictions à la liberté individuelle et pour l’imposition d’un vaste appareil draconien pour la protection et l’application du multiculturalisme à travers le continent. Dans son traité « The Manifesto on Secure Tolerance », Kantor écrit avec un flair orwellien que « les restrictions sont nécessaires pour la liberté de vivre une vie en sécurité ». En lisant entre les lignes, le message devient plus clair : « Les restrictions imposées aux Européens sont nécessaires pour que les Juifs puissent vivre une vie en toute sécurité ». Parmi les propositions de Kantor figuraient la création d’un appareil à l’échelle du continent pour la surveillance d’Internet ciblant les opposants au multiculturalisme, la promotion forcée et l’« éducation » sur le multiculturalisme à travers l’Europe, et une augmentation significative des peines de prison pour toutes les infractions contre le culte de la diversité.

Kantor a échappé à la vague de sanctions occidentales contre les élites russes (souvent juives) jusqu’à la semaine dernière, mais a finalement été pris pour cible en raison de son rôle de principal actionnaire de la société d’engrais Acron, qui entretient des liens stratégiques avec le gouvernement russe. Inutile de dire que la sanction d’un autre de leurs oligarques extrêmement influents envoie des ondes de choc dans les institutions juives internationales qui dépendent de la richesse et de l’influence de ces personnalités. Le 6 avril, le Congrès juif européen, le principal véhicule de Kantor pour faire avancer sa guerre contre les libertés européennes, a publié une déclaration soulignant qu’il était

Profondément choqué et consterné par la décision prise aujourd'hui par le gouvernement britannique de sanctionner le Dr Moshe Kantor, président du Congrès juif européen, de la Fondation du Forum mondial de l'Holocauste et du Conseil européen pour la tolérance et la réconciliation. La décision est erronée et n'a aucun fondement factuel ou fondé sur des preuves. Le Dr Kantor est un citoyen britannique qui vit depuis plus de trois décennies en Europe occidentale, dont de nombreuses années au Royaume-Uni. C'est un dirigeant juif de longue date et respecté, qui a consacré sa vie à la sécurité et au bien-être des communautés juives d'Europe et à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. … Nous appelons à ce que cette décision soit annulée dès que possible.

La déclaration la plus récente publiée par le gouvernement britannique est peu détaillée, déclarant seulement que Kantor sera soumis à un « gel des avoirs ». Étant donné que Kantor possède et passe beaucoup de temps dans un manoir important sur Winnington Road à Londres, où les prix de l’immobilier dépassent en moyenne 8 millions de dollars, ce sera certainement un point sensible pour l’oligarque. Beaucoup plus inquiétant pour Kantor, c’est que l’Union européenne a emboîté le pas quelques jours plus tard, en déclenchant ses propres gels d’avoirs et interdictions de voyager. Ses comptes bancaires, ses maisons et ses autres intérêts économiques à travers le continent ont été bloqués.

La Hongrie et l’Autriche, influencées par les sympathies sionistes, ont toutes deux tenté de sauver Kantor des sanctions, l’envoyé hongrois exprimant « sa surprise face à l’inscription sur la liste noire de quelqu’un qu’il a décrit comme un homme hautement décoré ». Cependant, la stratégie de clôture de Kantor consistant à être un pivot oriental et un prédicateur multiculturaliste occidental a été démolie par le conflit en Ukraine. Comme un jeu de chaises musicales, il constate que la musique s’est arrêtée et qu’il reste debout, les mains pleines d’actifs russes qui étaient autrefois si précieux et essentiels à son pouvoir. Ironiquement, les envoyés de l’Estonie et de la Lituanie, deux pays accusés d’antisémitisme et de fascisme par la Russie, ont exhorté avec succès leurs partenaires à ne pas retirer Kantor, l’un des militants juifs les plus influents d’Europe, de la liste. Et donc le pauvre Moshe, qui a proposé autrefois que les restrictions étaient une voie vers la liberté, devra désormais vivre selon ses propres mots. Alors que ses maisons et ses biens sont saisis par les gouvernements européens, que la valeur de ses entreprises décline et qu’il se retrouve avec moins d’endroits où aller, je ne peux qu’offrir à Moshe l’assurance de son propre dicton :

Des restrictions sont nécessaires pour la liberté de vivre une vie en toute sécurité!

Stadtlans à l’honneur

En tant que chef de tant de groupes et acteur dans tant de hautes sphères, Kantor remplit les qualifications des premiers stadtlan modernes – les Juifs de cour du début de la période moderne qui se vantaient d’une richesse significative et de relations intensives avec les élites non juives. Et il illustre bon nombre des mêmes qualités, agissant toujours dans des rôles d’intercession non élus mais très influents, cherchant à améliorer les avantages tactiques et matériels de sa tribu. Regardez n’importe quel pays important et vous trouverez non seulement une clique juive installée au cœur de son appareil politique, mais souvent aussi un petit nombre d’individus juifs si influents qu’ils peuvent être considérés comme des acteurs politiques à part entière. Ces personnages sont la pointe de la lance de l’activisme juif, et dans le passé, ces hommes et leurs familles ont eu un tel impact sur le cours de l’histoire que leurs noms sont passés dans le langage courant – Rothschild, Schiff, Warburg, et des corollaires plus modernes tels que Soros, Adelson et la constellation de milliardaires juifs infestant l’Ukraine et en orbite autour de Vladimir Poutine.

Pour ces élites juives de l’Est, la guerre en Ukraine a eu le double effet inquiétant d’impacter leurs finances et de rehausser leur visibilité. Petr Aven, Mikhail Fridman, German Kahn, Roman Abramovich, Alexander Klyachin, Yuri Milner, Vadim Moshkovich, Mikhail Prokhorov, Andrey Rappoport, Arkady Rotenberg, Boris Rotenberg, Igor Rotenberg, Viktor Vekselberg, God Nisanov, Oleg Deripaska, Alexander Abramov, Gavril Yushvaev , Zarakh Iliev, Vladimir Yevtushenkov, Arkady Volozh, Eugene Schvidler, Leonid Simanovskiy, Yuri Shefler, Kirill Shamalov, Aleksandr Mamut, Lev Kvetnoy, Yevgeniy Kasperskiy, Yuriy Gushchin, Oleg Boyko, Leonid Boguslavskiy, ne sont que quelques-uns de ceux qui se sont cachés à la vue de tous pendant un certain temps, mais qui se retrouvent non seulement discutés, sanctionnés et mis sur liste noire, mais également regroupés dans des listes qui mettent en évidence les schémas surprenants de leur accumulation de richesse et de leur partenariat ethnique.

En 2018, le département du Trésor américain a publié une liste de Russes qu’ils envisageaient de sanctionner, et la liste a continué de provoquer un malaise dans les cercles juifs. Le Times of Israel a récemment tenté de minimiser la prééminence juive en affirmant qu’« au moins 18 des chiffres sur [la liste du Trésor] sont des oligarques juifs », tout en ajoutant que la liste se compose de 210 noms (ce qui signifie une représentation juive de 8,5 %). Mais ils ne mentionnent pas que le Trésor a séparé leur liste en 114 politiciens et 96 oligarques, et il y a en fait 29 oligarques juifs confirmés dans cette dernière liste, avec deux autres (Aras Algarov et Alisher Usmanov) mariés à des juifs et élevant des enfants juifs. En d’autres termes, au moins 30 % des oligarques les plus influents de Russie sont juifs dans un pays où les juifs représentent environ 0,1 % de la population. On ne peut honnêtement parler des oligarques orientaux sans parler à un certain niveau des Juifs.

Les Juifs milliardaires de Russie sont peut-être presque intouchables, mais ils craignent depuis longtemps que leur judéité ne devienne un sujet de discussion publique. En 1998, l’Irish Times a publié un article décrivant le début de la fin de l’ère Eltsine. Intitulé « La Russie se soumet au règne des sept banquiers », l’article expliquait que la Russie était tombée en grande partie entre les mains de six financiers juifs (Boris Berezovsky, Vladimir Guzinsky, Alexander Smolensky, Mikhail Khodorkovsky, Mikhail Fridman et Vitaly Malkin), et un Gentil symbolique (Vladimir Potanine). La partie la plus intéressante de l’article est la discussion de l’ancienne stratégie juive consistant à utiliser un leader européen pour déguiser la nature juive de la structure du pouvoir :

À l'approche des élections de 1996, les magnats ont contribué des millions de dollars à la campagne de réélection d'Eltsine, sous l'impulsion de Berezovsky, qui s'est vanté plus tard que les sept membres du club contrôlaient la moitié de l'économie russe. C'était une exagération, mais reflétait leur orgueil. Après l'élection, selon plusieurs sources, les magnats se sont rencontrés et ont décidé d'insérer l'un des leurs au gouvernement. Ils ont débattu de qui – et ont choisi Potanine, qui est devenu vice-premier ministre. L'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi Potanine était qu'il n'était pas juif, et la plupart d'entre eux le sont. Ils craignaient un retour de bâton contre les banquiers juifs.

Le contrôle croissant de Poutine sur les oligarques juifs

Comme pour Eltsine, les sept banquiers, en particulier Berezovsky, ont d’abord prétendu avoir promu Poutine et insisté sur sa candidature aux postes de Premier ministre et de président. Comme l’a souligné le Guardian en 2013, le défaut fatal de Berezovsky était simple : il a mal interprété Poutine :

Berezovsky a rencontré Poutine au début des années 1990, lorsque l'espion du KGB travaillait pour le maire de Saint-Pétersbourg. Les deux ont socialisé et ont même skié ensemble en Suisse. À la fin des années 1990, Poutine était devenu le chef du FSB, l'agence qui a succédé au KGB. L'entourage d'Eltsine cherchait un successeur au président malade. Ils ont dépêché Berezovsky pour offrir le poste à Poutine – qui est devenu Premier ministre à l'été 1999, succédant à Eltsine en tant que président par intérim six mois plus tard. Berezovsky avait estimé que son ami serait un successeur souple - et que lui, l'ultime initié du Kremlin, continuerait à tirer les ficelles. Il est rapidement devenu évident que Poutine avait sa propre vision de la Russie : un endroit plus sombre, moins démocratique, dans lequel les agences d'espionnage du pays joueraient un rôle d'avant-garde, et avec Poutine aux commandes sans équivoque. Les deux se sont affrontés; Poutine a saisi la chaîne de télévision ORT de Berezovky ; et Berezovsky décampa à Londres. Leur querelle était méchante et conduirait finalement à la mort de Berezovsky à l'âge de 67 ans en exil.

D’autres membres de la Semibankirschina (Sept banquiers) ont été soit exilés, soit mis au pas. Gussinsky a quitté la Russie en 2000 à la suite d’accusations de détournement de fonds. Khodorkovsky a été arrêté par les autorités russes en 2003 et accusé de fraude. Il a purgé 10 ans de prison, au cours desquels sa fortune a été décimée, et il s’est enfui en Suisse puis à Londres à sa libération. Alexander Smolensky a vendu bon nombre de ses actifs, a abaissé son profil et aurait déménagé à Vienne. Vitaly Malkin est devenu un loyaliste extérieur de Poutine, tout en essayant pendant près de 20 ans de déménager au Canada, en investissant des millions à Toronto et en prenant la citoyenneté israélienne. Curieusement, Vladimir Potanine, le seul gentil parmi les Semibankirschina, a le plus prospéré sous Poutine, devenant l’homme le plus riche de Russie.

Mikhail Fridman, né en Ukraine, a suivi une trajectoire plutôt stable, se concentrant sur les questions financières, cultivant une personnalité Est-Ouest depuis son manoir londonien et évitant les affrontements politiques. Cependant, les roues ont récemment commencé à se détacher pour Fridman, grâce au conflit ukrainien et à son désir d’éviter des répercussions financières personnelles. Fridman a été l’un des premiers oligarques à exprimer clairement son opposition à la guerre et, dans une interview ultérieure avec Bloomberg, il a admis que sa déclaration décrivant le conflit comme une tragédie « pourrait rendre dangereux son retour en Russie ». L’interview de Bloomberg met en lumière le choc que Fridman a ressenti en se retrouvant isolé de la sphère occidentale malgré, comme Moshe Kantor, avoir investi des années dans un réseautage minutieux :

Rien de tout cela ne l'a aidé à éviter le sort de certains autres magnats russes. Ses années de réseautage aux États-Unis et en Europe non plus. Le 28 février, son avocat l'a retiré d'une réunion en lui annonçant que l'Union européenne l'avait sanctionné, ainsi que son partenaire commercial de longue date, Petr Aven [également juif], qui dirigeait Alfa-Bank, la plus grande banque privée de Russie et une banque clé du Consortium Alfa Group de Fridman. L'avocat a commencé à débiter ce que cela signifiait : interdictions de voyager, comptes gelés. Fridman pouvait à peine enregistrer les mots. « J'étais sous le choc », me dit-il. « Je n'ai presque pas compris ce qu'il disait. »

Fridman affirme que les sanctions sont politiquement inutiles car les oligarques n’ont aucune influence sur Poutine, seulement des relations d’affaires :

Ce qui est clair pour lui maintenant, dit-il, c'est que l'UE ne comprend pas comment fonctionne réellement le pouvoir en Russie. Si le but des sanctions est de motiver des gens comme lui à faire pression sur Vladimir Poutine, dit-il, c'est pire qu'irréaliste. « Je n'ai jamais été dans une entreprise d'État ou un poste d'État », déclare Fridman. « Si les responsables de l'UE croient qu'à cause des sanctions, je pourrais approcher M. Poutine et lui dire d'arrêter la guerre, et cela fonctionnera, alors j'ai bien peur que nous ayons tous de gros problèmes. Cela signifie que ceux qui prennent cette décision ne comprennent rien au fonctionnement de la Russie. Et c'est dangereux pour l'avenir. »

Les sanctions et autres impacts économiques de la guerre ont déjà anéanti un tiers de la richesse de Fridman, et bien qu’il soit toujours incroyablement riche, il est plus ou moins piégé à Londres et n’a pas accès à de l’argent. Stephanie Baker, interviewant Fridman pour Bloomberg, souligne qu’« il doit maintenant demander une licence pour dépenser de l’argent, et le gouvernement britannique déterminera si toute demande est ‘raisonnable’ ». Les organisations juives d’Ukraine ne cessent de l’appeler pour lui demander des progrès sur un don de 10 millions de dollars qu’il leur a promis mais qu’il ne peut plus honorer. Baker ajoute,

L'argument de Fridman selon lequel il n'est pas en mesure d'exercer une influence sur le Kremlin reflète la façon dont le rôle des milliardaires russes a été renversé depuis les années 1990. À l'époque, Fridman était l'un des sept oligarques d'origine, la semibankirschina. En tant que groupe, ils ont soutenu la campagne de réélection du président Boris Eltsine et ont dominé le Kremlin. Lorsque Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, il a imposé son propre modèle : le nouveau pacte était que s'ils restaient en dehors de la politique, ils pouvaient continuer à gérer leurs entreprises. Poutine a détruit les oligarques qui ont violé cet arrangement.

L’incapacité de Fridman à contenir sa frustration face aux sanctions et sa volonté d’exprimer son opposition à la guerre pourraient bien marquer la fin de son implication directe dans la vie russe. Peut-être plus que tout autre oligarque, ses actions ont provoqué le discours désormais tristement célèbre dans lequel Poutine a attaqué les oligarques anti-guerre à la recherche de leurs propres intérêts économiques :

Le peuple russe sera toujours capable de distinguer les vrais patriotes des racailles et des traîtres et les recrachera simplement comme un moucheron qui a accidentellement volé dans leur bouche - les recrache sur le trottoir. … Je suis convaincu qu'une telle auto-épuration naturelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays, notre solidarité, notre cohésion et notre capacité à répondre à tous les défis.

« Une auto-épuration naturelle et nécessaire de la société »

La nouvelle que des milliers de Juifs russes fuient vers Israël pour protéger leur argent, et les signes continus que de nombreux oligarques juifs maintenant hors de Russie pourraient ne jamais revenir, suggèrent que « l’auto-épuration naturelle et nécessaire de la société » de Poutine impliquera une réduction de la présence juive, de la richesse juive et de l’influence juive dans le pays. En plus des oligarques déjà mentionnés, il y a plusieurs milliardaires juifs, dont Boris Mints sur les listes russes les plus recherchées, pour une variété de crimes, y compris le détournement de fonds et la fraude. Leonid Nevzlin, un oligarque juif, ami de l’exilé Khodorkovski et ancien magnat du pétrole qui a fui la Russie en Israël il y a 20 ans afin d’échapper à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre et crimes financiers, a récemment entrepris l’acte symbolique de renoncer à sa citoyenneté russe. Les demandes russes d’extradition de Nevzlin ont été ignorées à plusieurs reprises par Israël. Nevzlin a récemment déclaré à un journaliste : « J’ai été l’un des premiers à être frappé par Poutine. Il a jeté mes amis en prison et en a tué certains. »

L’un des aspects les plus fascinants de la carrière politique de Poutine est qu’elle combine un philosémitisme rhétorique et performatif souvent flamboyant avec des actions qui nuisent ou entravent directement les intérêts juifs. Comme mentionné dans un essai précédent, Poutine est l’un des principaux promoteurs européens du récit de l’Holocauste, mais c’est un récit de l’Holocauste nettement moins utile aux Juifs que la version hollywoodienne/Spielbergienne à laquelle nous sommes si habitués en Occident. C’est un récit de l’Holocauste dépouillé de l’exclusivité juive, imprégné de codes moraux géopolitiques favorables principalement à la Russie, et dirigé sans vergogne par et pour Moscou plutôt que Jérusalem. Dans un autre exemple curieux de rhétorique heurtant la réalité, en 2016, Poutine a invité les Juifs à venir s’installer en masse en Russie, sachant vraisemblablement très bien que des milliers de Juifs quittaient déjà la Russie à un rythme de plus en plus rapide. En 2014, plus du double du nombre de Juifs a quitté la Russie qu’au cours des 16 années précédentes.

L’une des forces de Poutine pour vaincre le pouvoir financier juif au plus haut niveau, ce qu’il a incontestablement fait, pourrait avoir son fondement dans le fait qu’il n’est pas un antisémite au sens classique. Il ne pense peut-être pas en termes raciaux, mais, en tant qu’ancien membre des services secrets, il est parfaitement à l’écoute des cliques, de l’intrigue, de la subversion et des subtilités de l’identité – les caractéristiques habituelles de l’activisme juif dans les cultures européennes. Il apparaît tout à fait capable d’éliminer de telles stratégies lorsqu’il les affronte sur une base individuelle et avec un pouvoir autocratique. Il peut déposer un Berezovsky, par exemple, non pas sur la base de la judéité, mais, néanmoins, sur certains comportements et associations qui sont une excroissance de la judéité. Ils disent qu’une horloge cassée sera toujours juste deux fois par jour, et de la même manière si l’on entreprend d’éliminer les stratégies de groupe opposées, même de manière « race aveugle », alors les confrontations avec les Juifs deviennent inévitables. De cette manière, Poutine est une sorte d’antisémite accidentel, ou plutôt accessoire, qui a dominé ou éliminé les financiers juifs dans son pays d’une manière probablement inédite depuis l’époque des Juifs de cour et la montée de la démocratie parlementaire.

Juifs en tant que bellicistes et pacifistes

Il y a une ironie dans la dernière situation difficile des financiers juifs de Russie étant donné que la guerre, historiquement, a été très bonne pour les Juifs. Pour cette raison, il vaut la peine de rechercher des précédents historiques et des parallèles. Derek Penslar, dans son livre Jewish and the Military (2013) publié à Princeton, souligne que les Juifs sont peut-être connus pour avoir évité le service militaire, mais qu’ils ont été prolifiques en profitant des conflits partout dans le monde :

Les Juifs étaient largement impliqués dans un système bancaire international qui tirait des profits considérables en prêtant des fonds directement aux gouvernements ou en emballant et en vendant la dette publique. Une grande partie de cette activité a eu lieu pendant ou à la suite de guerres. Pendant la guerre civile américaine, la dette du gouvernement de l'Union est passée de 65 millions de dollars à 3 milliards de dollars, soit environ 30 % du produit intérieur brut de l'Union. Une grande partie de cette dette était commercialisée sous la forme d'obligations d'État en petites coupures et achetées par des citoyens ordinaires. Les Rothschild avaient été les pionniers de cette pratique en France dans les années 1830, et le banquier Joseph Seligman l'a reprise aux États-Unis pendant la guerre civile. Après la guerre, les Seligman, ainsi que les banquiers Mayer Lehman et Jacob Schiff, ont énergiquement commercialisé des obligations américaines ainsi que celles des gouvernements des États du Sud à court de liquidités.

C’est Schiff qui a accordé quelque 200 millions de dollars de prêts au Japon pour alimenter ses objectifs expansionnistes en Extrême-Orient contre une Russie tsariste très détestée par les Juifs, et ce sont les Seligman qui « ont encouragé l’intervention des États-Unis » en Colombie en 1903 pour se tailler un Panama quasi indépendant, où les Seligman avaient investi dans des terres le long du futur tracé du canal. L’un des exemples les plus évidents et notoires d’une guerre pour les intérêts juifs est bien sûr la guerre des Boers, 1899-1902. L’Afrique du Sud avait été considérée comme un marigot rural par les Juifs jusqu’à une découverte de diamants en 1884 et la découverte d’or dans le Witwatersrand en 1887. Suite à ces événements, il y eut un afflux substantiel de commerçants juifs, qui devinrent rapidement une clique de millionnaires. Claire Hirschfeld, écrivant dans le Journal of Contemporary History, décrit comment les Juifs « ont pu, en un laps de temps relativement court, créer de puissants syndicats financiers et des empires étendus au sein d’une république boer d’agriculteurs encore accrochés à un style de vie pastoral ». Le pouvoir financier s’est rapidement transformé en un désir de domination politique, ce qui a nécessité le renversement des Boers. Cela nécessiterait l’utilisation de l’armée britannique, et Hirschfeld souligne qu’une grande partie de la fièvre de la guerre a été attisée par une presse britannique dominée par les Juifs : Oppenheim’s Daily News, Marks’ Evening News, Steinkopf’s St. James Gazette, et Levi-Lawson’s Daily Telegraph. L’un des principaux opposants à la guerre était le marxiste anglais Henry M. Hyndman, qui accusait les « seigneurs sémitiques de la presse » de harceler le gouvernement dans une « guerre criminelle d’agression » en Afrique du Sud. Il fut rejoint par le rédacteur en chef du journal Reynolds, W. H. Thompson, qui écrivit au début de la guerre :

Au bas de la guerre se trouvent les syndicats juifs et les millionnaires… comptant les poulets qui vont bientôt éclore. … La Bourse tire les ficelles et le gouvernement danse. Mais derrière la Bourse se cache la sinistre figure du Juif financier qui empêtre peu à peu le monde dans les tréfonds de la toile d'argent que la grande franc-maçonnerie raciale tisse jour et nuit aux quatre coins du globe.

Penslar reconnaît que les Juifs ont travaillé ensemble pour profiter de la guerre, écrivant que « c’est un fait, pas un fantasme antisémite, que les Juifs ont joué un rôle vital dans la coordination de l’allocation des matières premières pendant la Première Guerre mondiale, non seulement en Allemagne mais aussi dans le États-Unis. » Cela impliquait des cliques superposées de Juifs profitant de tous les aspects de la production de guerre.

À l’inverse, les Juifs peuvent basculer l’interrupteur pacifiste lorsqu’il est jugé que la guerre peut nuire à leurs intérêts. Penslar souligne que les Rothschild craignaient en 1914 qu’« une guerre puisse diviser la grande dynastie bancaire », tandis que Max Warburg commençait à vendre à la hâte ses actions dans des sociétés cotées à la bourse de Vienne. Le baron Rothschild a supplié le Times d’atténuer sa rhétorique anti-allemande, seulement pour que l’éditeur rétorque publiquement à cette « sale tentative financière juive allemande de nous intimider pour que nous défendions la neutralité ». Le magnat de la navigation juif allemand Albert Ballin regarda avec découragement sa flotte marchande couler au fond de l’Atlantique.

Conclusion

La guerre actuelle en Ukraine fait plus écho à Ballin qu’à la guerre contre les Boers. Face à l’invasion russe et à l’éternelle question « est-ce bon pour les juifs ? » les oligarques juifs dispersés de Russie répondraient probablement un « non » retentissant. La raison la plus importante serait, bien sûr, la baisse de leur richesse individuelle et collective. Des milliards ont été effacés de leurs comptes, leurs entreprises ont été entravées, leurs déplacements et leur capacité à faire des affaires sont restreints et leur accès à l’argent est limité. La nature de la finance internationale – politiquement, philosophiquement et technologiquement – a évolué à un point tel que la profiterie juive à l’ancienne est plus difficile que jamais. En outre, cela a également rendu le ciblage individuel des financiers dans le contexte d’un conflit et d’une guerre non seulement faisable, mais facile et immédiat.

Les oligarques se retrouvent entre le marteau et l’enclume, considérés avec hostilité et suspicion par l’Occident, malgré des années de promotion de l’Holocauste et de philanthropie juive (comme si cela apportait réellement quelque chose à l’Occident), et de plus en plus éloigné et craintif du Kremlin. Le lieu d’installation naturel pour la plupart d’entre eux est Israël, qui lui-même essaie de cultiver une relation à la fois avec l’Est et l’Ouest, abandonnant l’un et flattant l’autre au gré de ses besoins. Même les Israéliens, cependant, considèrent les oligarques comme « toxiques » et ont été avertis par le gouvernement américain de ne pas prendre « d’argent sale ».

Forbes a discuté des spéculations de certains experts selon lesquelles Poutine est secrètement heureux du crépuscule des oligarques. Les sanctions peuvent les forcer à vendre des actifs qui profitent en fin de compte à ses agences de sécurité. Ou ils peuvent retourner en Russie et être forcés non seulement d’investir dans l’économie russe plutôt que de répandre leur richesse à l’échelle mondiale (comme des empires immobiliers à Londres, des yachts opulents, etc.), mais aussi d’adopter une position encore plus servile sous Poutine. La diminution des oligarques entraînera une vaste diminution des coffres des organisations juives internationales. Un puits financier clé se sera tari. La guerre de Poutine a peut-être insufflé une part de vérité dans une version éditée du dicton de Moshe Kantor : les restrictions imposées aux financiers juifs sont nécessaires pour la liberté de vivre une vie en sécurité.

A Specter Haunting Europe: The Myth of Judeo-Bolshevism

A Specter Haunting Europe: The Myth of Judeo-Bolshevism